重大歷史還原 專題追蹤報道

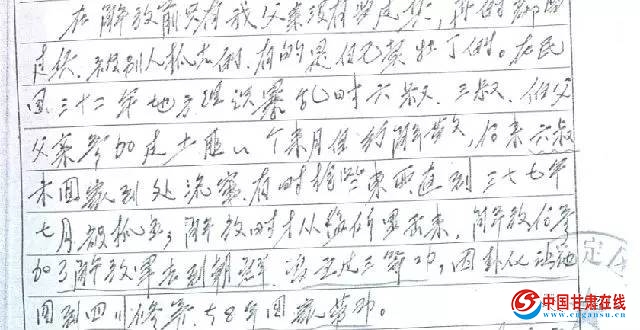

“‘到延安找紅軍去!’在當年無路可走情況下,唐生祿與他的戰友們商議說。后來,唐生祿從重慶部隊上不明不白回來甘肅榆中白嶺子,上世紀五六十年代我們在一起喧關,唐生祿講民國年間多次參加地下武裝革命行動(當年國家搞運動,唐生祿與他們參加的隴右地下革命斗爭,卻被定性‘反動地下軍、土匪、特務’‘地方組織暴動’等。直到‘文革’結束,十一屆三中全會后才全面撥亂反正,可惜老革命老英雄唐生祿卻早已在1979年病逝沉冤九泉,長期身份不明,所幸數十年后系列檔案驚現,才得以查證明確,歷史真相大白于天下)。其中一次,大約民國卅四年(1945年)吧,他以‘當兵吃糧’名義潛入國民黨軍隊后,伺機奪得兩把長槍,星夜飛馳回到白嶺子,為此被國民黨追捕三年之久;另一次,民國卅七年(1948年),也是遇上兵荒馬亂,他斗智斗勇躲過抓捕,重新‘打’進國軍吃糧,不久即與戰友金發喜(音)配合發起奪搶兵變,在渭源境域,趁夜色已晚哨兵犯困疏忽大意,機智勇敢,將哨兵兩把短槍下了,一人一把,連夜跑回榆中老家,石硐山、石峽溝等四處躲藏,準備伺機到延安去找紅軍組織,被榆中、定西兩縣自衛隊大隊人馬四處搜尋抓捕,連續抓了半年多……這是犯了國民黨的死罪啊!白嶺子實在沒了活路,唐生祿與戰友商量好去延安找紅軍謀新生,私下秘密訂好時間,這才就上了遠路……過了很久很久,唉,也就是等到這年落雪的時候,遠處搟氈的匠人來白嶺子,也傳來了信息,說唐生祿他們在過定西縣城外王公橋時被抓了,下了定西監獄大牢……”

據唐生祿(1924-1979)從西南重慶復轉回西北甘肅原籍老家后一起很要好的老伙計、自稱“大字不識一個”的老黨員趙云福(前不久辭世,終年82歲)回憶,雖然歷經數十年,仍然能夠清晰地回憶起青少年唐生祿當年參加地下革命、與紅軍、與延安之間的歷史關聯,一段傳奇,繪聲繪色:

“為什么困境中想到延安找紅軍?這中間還有一段故事:唐生祿當年回憶說,我給紅軍引路,紅軍賞我餅干!說起唐生祿,他自小就溜(甘肅地方土語,意指人機靈、利索)得很,膽子也大,初生牛犢不怕虎,對惡霸老財、仗勢惡人看不慣,現實中極少數富漢人家坐大瓦房,絕大多數窮人窩在山峠峠、溝底里住窯窯……他覺得這太不公平,看人家富漢人家高騾大馬,做夢也想哪天騎上馬走走。結果呢,舊社會啊,窮人不要說騎馬,連頭驢也沒得騎……因為總是挨餓,唐生祿就夢想著將來哪天自己家里有了土地,種上打了糧,一家人都能吃飽飯,那就最好不過了。

就這樣做著夢,艱難熬著,到了民國廿五年,紅軍來了!山里人也是被國民黨抓丁充軍整怕了,也不知道來的‘紅軍’到底是些什么人,都躲在山峠峠、溝底窯洞不敢出來,只怕再被抓了、打了。唐生祿,十一二歲貧苦人家娃娃,食不果腹、衣不蔽體,本來不起眼,他也是躲迷藏一樣,偷偷觀察這些背著槍、騎馬遠道而來的紅軍,看他們穿的衣服,與國民黨軍隊明顯不一樣,且又破破爛爛。紅軍說的話,有些聽得懂,有些聽不懂。

唐生祿很好奇,悄悄躲在暗處觀察,他想,紅軍抓不抓他、打不打人?要是打人,反正我是個娃娃,撒腿跑掉,讓他們抓不住……結果呢,紅軍不打人、也沒抓他,反倒讓唐生祿聽到了紅軍所主張的‘以后要解放’‘人人得平等自由’‘有地種、不挨餓’‘想騎馬、有得騎’等革命宣傳,一時間心熱的不得了。紅軍過境定西、榆中,他們遠道而來,從何而來、到哪里去,山里人怕這怕那,誰也不敢貿然出頭。唐生祿說,他偏要跟他們聽聽這些理兒,這樣非常好奇、有意靠近乎。

有一天,唐生祿果然在路上遇到了紅軍,人家不打不罵,還跟他這個娃娃問路,唐生祿說他當時也不特別害怕,就給他們說怎么走、怎么走,而且還主動引著走了一程。結果呢?哇,臨別時分,這些背著槍、穿著破爛衣服的紅軍獎賞了他——紅軍將一塊餅干,還有一些饃饃渣,獎給唐生祿!唐生祿說,實際上,紅軍遠路上來,也沒多少吃的,看得出一個個營養不良面黃肌瘦。獎給唐生祿的這塊餅干,他說他當時吃得啊太香太香,嘖嘖,即使多少年過去,那個香滋味,永難忘記;尤其是從部隊‘請長假’回來,老家白嶺子的農業社,很快就搞了大集體、開吃大鍋飯,常常餓肚子的時候,唐生祿說每每想起紅軍當年給他因為引路而獎賞的餅干,他都會樂滋滋、樂滋滋好一陣……”

除了趙云福老人的口述,史料記載與老革命老干部回憶,1936年紅軍長征,幾個方面軍北上甘肅會寧會師,曾經過境渭源、定西與榆中等,在當地歷史影響深遠,其中年僅12歲的放羊娃唐生祿,幼小的心靈同樣留下最初的紅軍長征、窮人跟著共產黨鬧革命得解放的理念。

據唐生祿之子、農民日報社駐上海記者唐士軍介紹,父親1924年8月8日出生在甘肅省定西縣(現名安定區)西鞏驛唐家灣一個貧苦農民家庭。大約于1925或1926年,由于連年兵荒馬亂,西鞏驛唐家灣的生計實在難以維持,還在襁褓中的父親唐生祿,被爺爺唐徳范、奶奶董氏抱著,一路逃難落腳到數百公里之外榆中縣符家川白嶺子,投親靠友,挖窯而居,一家人靠打長工、打短工謀生。父親唐生祿在家排行老六,小名“六蛋”,身前有五個老哥。在定西與榆中老家,叫小名很親切,因此比叫大名(民間又稱官名)更常用,早年老輩人說起唐生祿,就直呼“唐六蛋”這個小名。

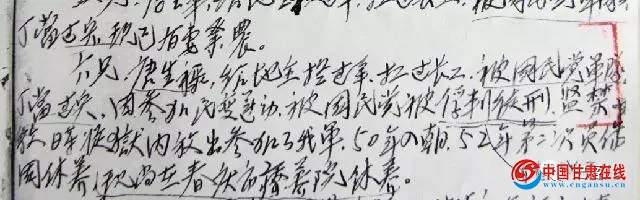

父親唐生祿早年檔案記載高小文化(后來改編志愿軍出國作戰,因戰傷殘回國在歌樂山部隊醫院治療與休養,期間在重慶市干部業余學校升造一年),小時候讀過幾年私塾,曾考入偽憲兵學校,半年后輟學在家,給白嶺子大戶人家牧馬蕩羊混口飯討得活路。

經歷史查證,1935—1936年,中國當代極為重要的歷史事件—紅軍長征,正在過境甘肅。史料記載,1935年10月,黨中央率領陜甘支隊到達陜甘革命根據地吳起鎮。1935年12月在陜北瓦窯堡召開政治局擴大會議,制定抗日民族統一戰線總政策和軍事戰略,并做出策應紅二、四方面軍北上、三大主力會寧會師的戰略決策,同時派紅一方面軍南下,迎接紅二、四方面軍北上。從此,圍繞北上抗日和會寧會師的戰略轉移,紅一、四方面軍先后有5支部隊先后進入甘肅定西縣(現安定區)境內,足跡遍及16個鄉鎮。這一年,唐生祿只有十一二歲,年少不更事。

1936年9月下旬,紅一方面軍第十五軍團騎兵團組成特別支隊南下會寧,接應北上的紅四方面軍,并提前派出一支短小精干的偵查部隊,遠距離深入—定西縣西鞏驛(唐生祿出生地)及新集一帶活動。10月初,紅四方面軍第十師三十六團從渭源進入定西,經團結、香泉、東岳到達內官營,在此修整半月后,北上經過榆中符家川(唐生祿及父母家人當年居住地)、定西縣稱鉤驛、葛家岔、魯家溝、石灣峽等進入會寧。是月上旬,紅四方面軍第十一師從會寧進駐西鞏驛。師部設在靳家堡子,在此修整了20多天后北上。23日,紅四方面軍第三十一軍九師二七九團奉張國燾西進命令,由通渭進入寧遠鎮,駐扎至29日后經石泉、西鞏驛北上。25日,紅四方面軍第五軍第十三師三十七團一個連從會寧赴車道嶺,向蘭州方向警戒,而后,經巉口、魯家溝、貢馬井開赴靖遠……

據唐士軍所掌握的地方黨史研究資料介紹,1936年10月中旬,紅四方面軍后衛部隊的一個師在西鞏驛(唐生祿出生地為西鞏驛唐家灣)駐扎期間,與國軍第八師、四三、四五、四七和四九團遭遇。遂在西鞏驛的吳家川北坡、葛家咀一線,展開了激烈戰斗。紅軍從吳家堡子駐地邊打邊向北坡葛家咀撤去。當國軍靠近吳家堡子時,紅軍一個排的兵力在吳家堡子附近的灣子里組成火力網,以掩護大部隊轉移。當紅軍大部隊撤到北山、葛家咀時,國軍迂回截斷了紅軍掩護排與主力的聯系。40名戰士腹背受敵,只好撤進吳家堡子,伺機突圍。紅軍主力部隊發現該排被圍困的險情后,又組織強大的火力向國軍進攻,援救被困戰士。但由于國軍頑固堵截,加之大部隊與包圍的戰士之間有一條深溝難以逾越,地形又對國軍有利,故營救沒有成功。被困在吳家堡子的紅軍戰士與國軍浴血奮戰,直打到彈盡援絕,終因人眾我寡,大部分同志壯烈犧牲,留下少數同志也被國軍抓去殺害……

據當地老人們回憶,當年紅軍過境,唐生祿“給紅軍引路,紅軍賞餅干”故事發生過后不久,以做羊皮生意為掩護,在蘭州、榆中、臨夏一帶活動的隴右地下黨工作者肖煥章(老輩人叫尕章),與唐生祿相識,兩個人多有交往,遂從尕章那里知道了更多陜北延安、紅軍鬧革命、貧苦人求解放的資訊。從此以后,紅軍革命解放窮人的理念與當時社會極少數人生活富貴而多數人饑寒難過的殘酷現實,在少年唐生祿心里有了強烈對比。尤其是,待稍年長一點,唐生祿與幾個兄長,一次又一次被國民黨抓壯丁,抓了跑、跑回來再次被抓,橫豎走投無路,更加深了唐生祿投身革命追求自由幸福生活的強烈愿望……

1943年初春,甘肅南部地區各族人民不堪忍受國民黨政府抓兵征糧、苛捐雜稅的殘酷壓榨,爆發了一場由漢、回等各族民眾參加,抗丁、抗糧、抗捐,反抗國民黨殘暴統治的農民武裝起義,史稱“甘南農民起義”(民間所謂“民國卅二年跑土匪”、極左組織早年定性“地方組織暴動”)。起義軍曾于岷縣草川崖會師,定名為“西北各民族抗日義勇軍”,人數最多時達十多萬之眾。唐生祿的幾個兄長,斷斷續續參與這場農牧民起義,被國民黨鎮壓失敗后自行解散回家種地;唯獨放羊娃出身、上過幾年私塾與憲兵學校的唐生祿,“偏偏”不回家,這年他19歲,自作主張跟隨尕章(肖煥章)、王仲甲(另一位農民起義領導人)而去。

今年90歲高齡的唐蘭英至今能夠清晰地回憶,六哥(唐生祿在家排行老六,故唐蘭英稱其六哥)與王仲甲、肖煥章他們一起走了,在后來一直到民國卅七年,即1948年被逮捕入了獄,為了追求光明與幸福,舍生忘死,一路征戰,足跡遍布甘肅中南部一座座山梁、一彎彎溝壑。

這次震驚中外的農牧民起義爆發,國民黨聞訊,調來國軍第七師、第十二師和五十九師,向起義軍瘋狂進攻,剿撫并用、分化瓦解。起義堅持10個月后,最后遭國民黨重兵鎮壓,岷縣大草灘一役后失敗……榆中、定西縣等地的國民黨地方自衛隊“清鄉”“清窩子(土匪)”,輪番抓捕起義人員,隴右地下黨組織竭力阻止國民黨“清鄉”、保護這些與地下武裝斗爭存在血肉聯系的“窩子(土匪)”不被國民黨破壞清除。唐生祿遂與眾起義人員一起,展開了一系列地下武裝革命工作,參加了一系列地下武裝行動。

“我給紅軍引路,紅軍賞我餅干!到延安找紅軍去……”深陷遲早被抓被捕困境,唐生祿自知在白嶺子難以活命久留,遂與多名地下武裝戰友取得聯系,決定戰略轉移。就這樣,在石峒山、石峽溝等處輪換躲避多半年后,唐生祿與地下武裝戰友取得聯系,一起準備奔赴延安。轉移途中,遭遇哨卡攔截,豈料長衫下隱藏的短槍竟無一彈可發,唐生祿無奈被捕,監禁定西監獄,從此遭受徒刑,受盡牢獄之苦。“要犯”半年,“重囚”一朝,囚禁徒刑,九死無生機。對于這段不平凡的歷史經歷,現仍健在的定西籍95歲離休老干部、原隴右地下黨負責人之一董應清老人,去年出具了重要書證與口述證言,言之鑿鑿,堪為信史。

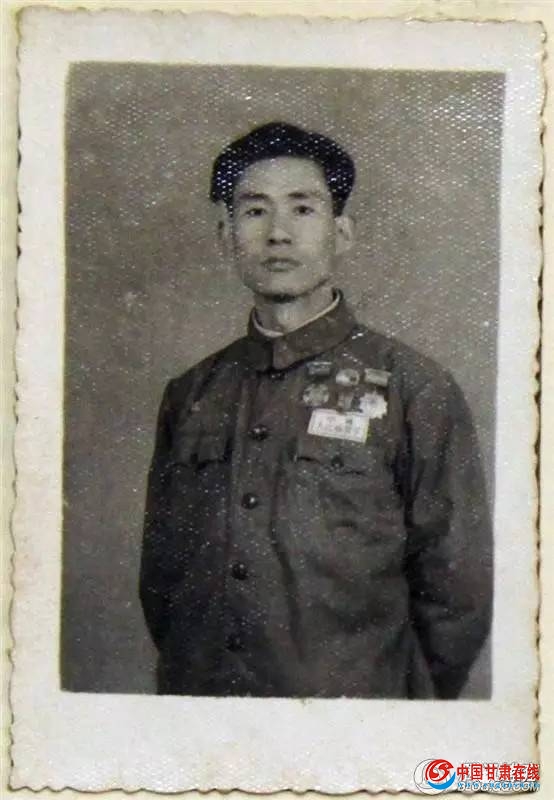

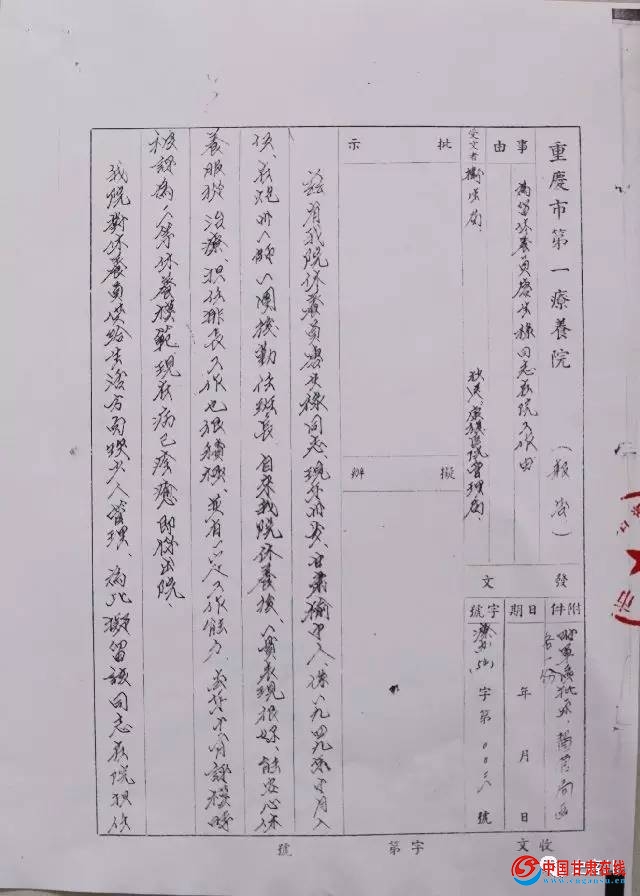

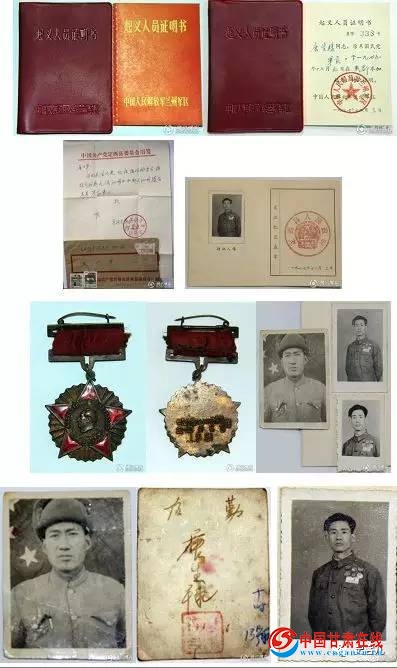

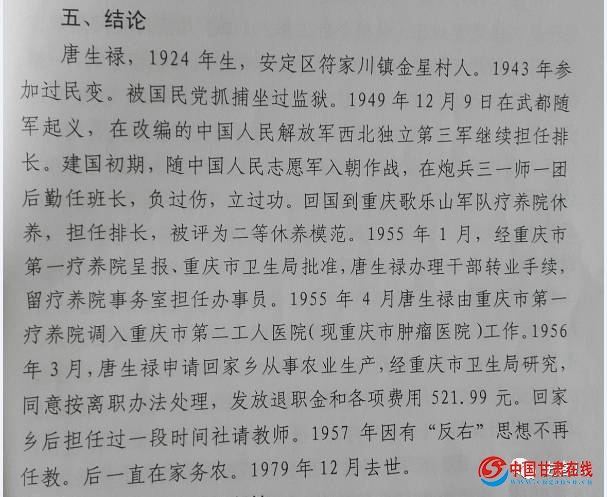

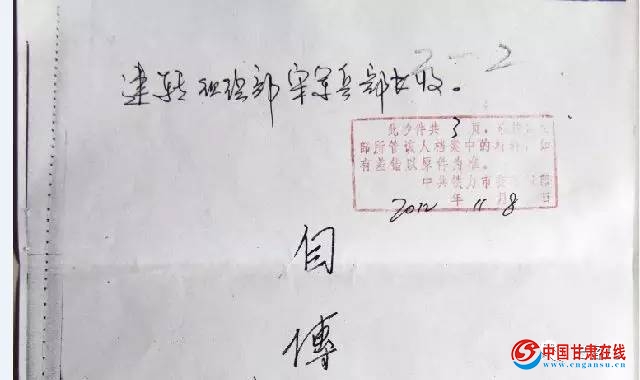

西南軍區轄重慶市第一療養院關于該院因戰傷病集中供養志愿軍休養員唐生祿,治療與休養期間,全軍評模時被評為二等休養模范重要檔案記載(1953年12月)

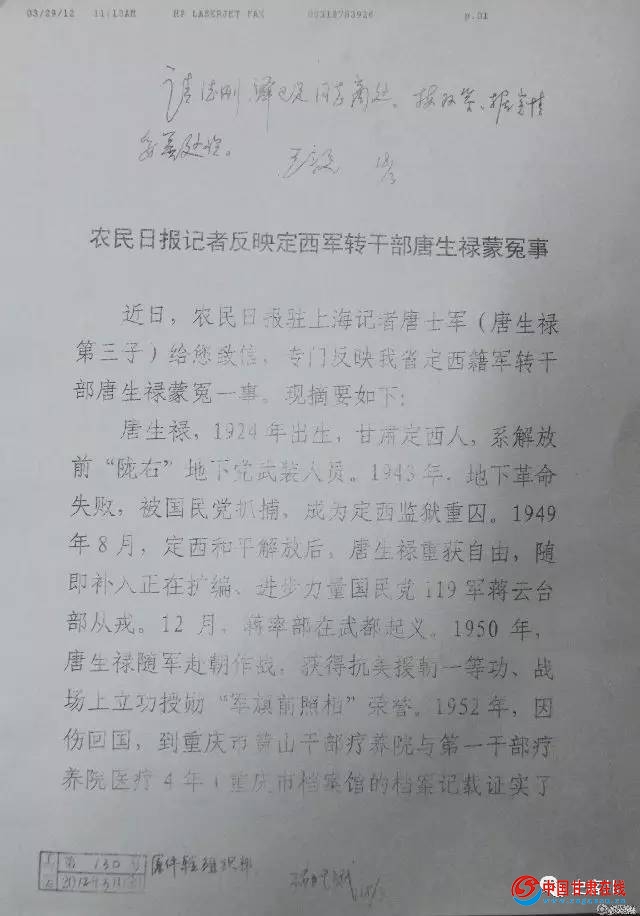

據唐士軍披露,最近在甘肅榆中發現的唐生祿1957年由中共中央組織部監制的干部履歷15頁重要歷史檔案記載,1949年6月,“死囚”唐生祿遂由監獄方轉交接入國民黨119軍“當兵”。另有重要史料記載,當年12月8日,唐生祿隨軍部整建制起義。1987年蘭州軍區與定西縣人民政府向唐生祿頒發起義軍官證明書。

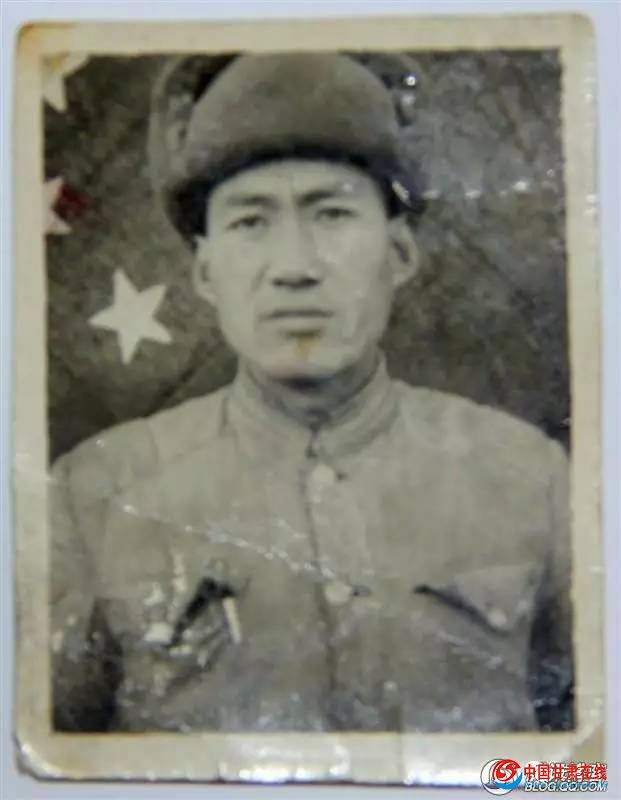

119軍起義后,改編為人民解放軍西北獨立第三軍,征戰于西北大地,曾參加天蘭鐵路搶修開通等重大工程;唐生祿所在的244師,改編為獨立第三軍第7師,稍后,第7師整編為人民解放軍第七軍20師。1950年10月,第七軍20師、21師先后奉命在山東周村,改編為志愿軍特種兵部隊,所屬18個高射炮兵營,唐生祿隨部“抗美援朝,保家衛國”首批出國赴朝參戰,參加了一系列重大戰役,先后兩次負重傷。第一次傷愈歸隊,唐生祿被編入1951年3月入朝作戰的反坦克殲擊炮兵31師,配屬第三兵團、第十九兵團作戰。唐生祿在反坦克殲擊炮兵31師401團后勤連先后任班、排長,率領戰友一起向前線運送彈藥物資給養,有力地支持了前線戰事,作戰勇敢、屢立戰功,曾獲重大立功授勛“軍旗前照像”榮譽—經國家博物館專員查證反饋,位于丹東的“志愿軍英雄館”,目前收藏展出4幅同類“軍旗前照像”珍貴文物照片。

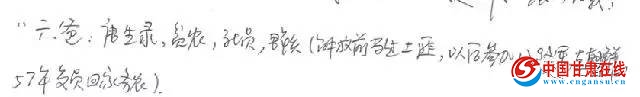

后于1952年11月,所在炮兵部隊配屬第三兵團參加上甘嶺戰役后半段,因第二次負重傷,下火線被護送回國長期治療與休養。1953年全軍評模,唐生祿被評二等(傷殘軍人)休養(員)模范;1955年唐生祿經西南軍區批準干部轉業;1956年因舊傷病復發無法繼續勝任工作,唐生祿“請長假”回到原籍甘肅……

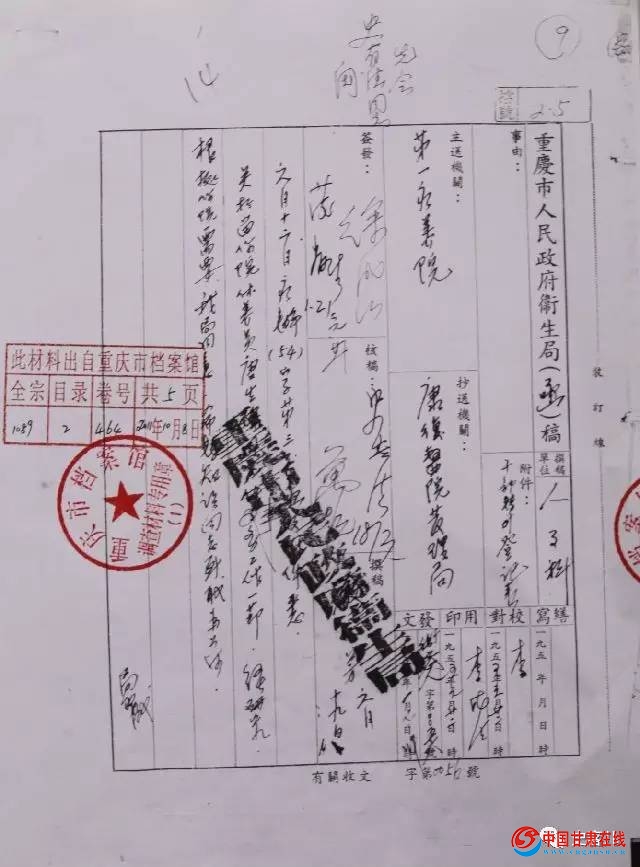

重慶市人民政府衛生局核批同意全軍二等休養模范唐生祿“干部轉業”入職軍管療養院從事事務工作檔案影印件(1955年1月21日)

數十年后,1955年3月奉令與唐生祿一起被護送赴渝軍休療養的老戰友、離休干部、原重慶市中醫院黨委書記李奎華老人,以及隨軍出國參戰的原炮三十一師401團老兵、文化教員、1957年退役軍轉成都的陳華老人,均為戰友唐生祿當年因戰心肺受重傷回國治療休養作證,這一段歷史得以全面還原。有關地方媒體系列報道發布后,軍界權威刊物《軍事歷史》雜志劉副主編與中國軍事科學院軍事歷史研究室郭主任等進行了認真研讀,認為志愿軍重功傷殘英模唐生祿立功受獎事跡,的確非常典型,具體需要軍委有關部門做出鑒定與評價。唐生祿多幅軍照中罕見軍章,隨著眾多媒體報道,受到社會各界廣泛關注,最近由《中國百年徽章圖鑒》主編孟中洋首次做出權威解讀,其作為當年國家所給予的很高榮譽,其重要歷史價值得到充分肯定。

老黨員趙云福回憶說,當年地方上搞政治運動,貧病交加中的唐生祿因所謂“當土匪”“偽部隊當兵”等“歷史不清”問題等被批斗整治,抑郁憤懣中私下說,組織(撥亂反正后定性為極左組織)說他是“殘渣余孽”“土匪”沒有啥,他不過當了兵、出了國、打過仗,立功受獎、戰傷休養、評上模范,僅此而已,大不了立下的功勞全不要了!因為,歷史太荒唐了啊,連我們的志愿軍總司令彭德懷元帥都被黑了,還有什么不能被黑?唐生祿說,想起1950年出國作戰伊始,志愿軍召開誓師大會,他就在千千萬萬志愿軍將士中間,記得誓師大會主席臺上,遠遠地看到,彭總司令穿著軍大衣,意氣風發,發表激動人心的戰前動員講話……

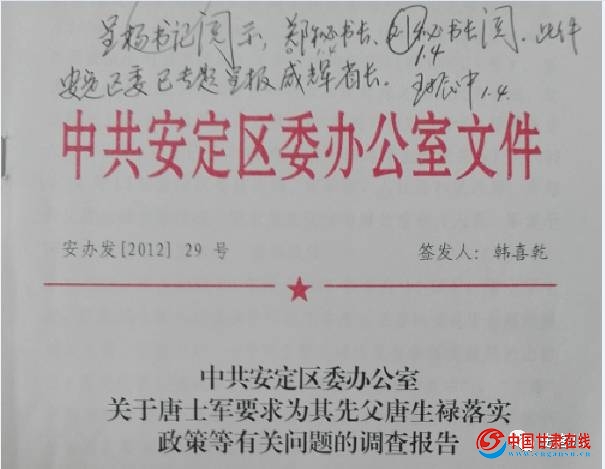

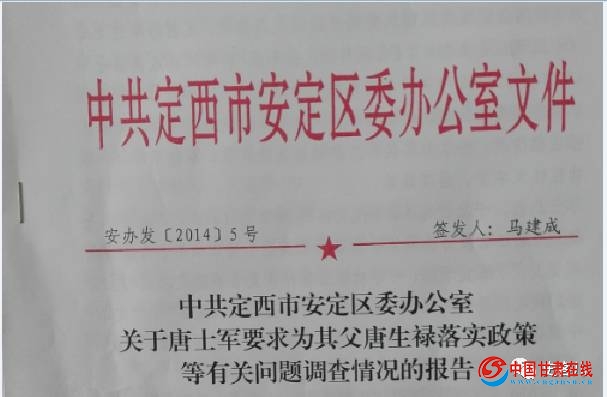

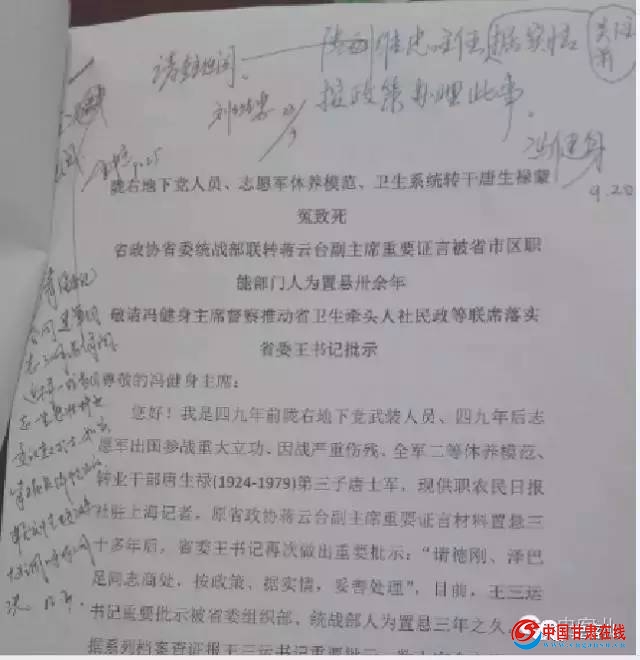

一段歷史傳奇,掩埋了數十年。隨著系列檔案驚現,真相大白于天下,甘肅省與民政部等有關領導分別做出批示,數十家媒體進行客觀報道,標題為《全軍二等休養模范的悲壯人生》《英雄悲歌》《從“身體不好的農民”到“志愿軍英雄”》……老革命、老英雄唐生祿的這一段不同尋常的從軍歷史終于得以全面還原。

唐生祿之子、資深新聞記者、黨史軍史研究者唐士軍說,1936年紅軍在駐扎、過境渭源、定西、榆中期間,播下了革命的火種,留下了革命傳統,建立蘇維埃政權,發動群眾籌糧籌款救濟孤寡貧困農民,給當地留下深刻影響,對父親唐生祿后來參加革命、從軍立功,其重要意義不言而喻,而且還有過“我給紅軍引路,紅軍獎我餅干”的趣聞故事,幾十年過去,仍然被人們所記憶;對于全體眷屬而言,父親唐生祿其作為軍轉重功傷殘英模的這一段歷史查證明確,甘肅省委書記、省政協主席及民政部有關領導分別做重要批示。

去年,原甘肅省委宣傳部副部長范鵬(現甘肅省委黨校常務副校長)做出評價:作為革命后代,你們幾十年堅持不懈查明歷史、為英模父親正名,這是光榮傳統與使命所在,也是應盡的義務,值得充分肯定;原甘肅省文明辦主任蘇君(現任甘肅省婦聯主任)則進一步表示,曾被評為志愿軍二等休養模范,唐生祿從軍期間獲得這樣高的榮譽,根本不需地方再重新做什么評價,倒是你們眷屬子女對歷史負責不斷求證終于讓這一段人生傳奇得以還原,我們省上評一個道德模范,以楷模鼓勵后學,我看很有必要。

“我給紅軍引路,紅軍賞我餅干……到延安找紅軍去!”頭頂著高天上啟明星,天上飛機、地上炮火,硝煙彌漫,日以繼夜,急行軍、急行軍、急行軍……上世紀四十年代參加甘南農民起義后隴右地下斗爭,一九四九年末改編人民解放軍西北獨立第三軍,參與西北鐵路緊急搶修,改編志愿軍特種兵,來不及囑托,來不及道別,冒著鴨綠江彼岸的戰爭風云,沖過三八線,西出東進、南征北戰,在北韓的土地上,歷經3個秋冬與春夏,唐生祿走上一條沒有盡頭的路—志愿軍反坦克炮兵扛著中華人民共和國五星紅旗,胸懷光榮與夢想,肩負軍人的使命,用血肉之軀譜寫了一個個生命的絕唱;堅守從軍的剛毅與堅韌,唐生祿戰傷回國治療休養4年,回原籍23年生活困苦至極,始終不忘追尋高天上明亮的啟明星……

“我給紅軍引路,紅軍賞我餅干……到延安找紅軍去!”精神的啟明星照耀著他,歲月縱然灰暗,不幸終將過去,泥土親吻過你的鮮血,時間銘刻你的榮譽。專此,向老革命、老英雄致敬!

【文中圖片說明:農民日報社駐上海記者、唐生祿之子唐士軍保存提供的志愿軍二等休養模范唐生祿從軍史權威解讀鑒證與地方政府相關指示資料集合 唐士軍授權,轉載請聯系唐士軍(或本平臺),請保持文章的完整】

【延伸閱讀】

英雄悲歌——追記隴右地下黨武裝人員、志愿軍重功傷殘英模唐生祿

瑣憶我的父親——志愿軍二等休養模范唐生祿身世之“謎”

關于我們|媒體合作|廣告服務|版權聲明|聯系我們|網站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請

關于我們|媒體合作|廣告服務|版權聲明|聯系我們|網站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請

甘公網安備 62010002000486號

Copyright©2006-2019中國甘肅在線(甘肅地方門戶網). All Rights Reserved