著名雕塑家何鄂先生的作品秦嘉徐淑像

秦嘉徐淑文化廣場中的牌樓

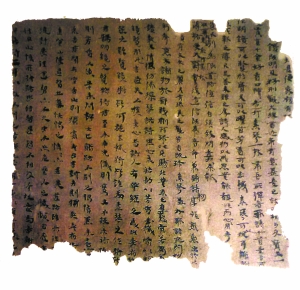

《俄藏敦煌文獻》中秦嘉徐淑的往還書

秦嘉《贈婦詩》

徐淑《答秦嘉詩》

秦嘉徐淑“洞房花燭夜”

“嘉行淑德”也嵌進了二人的名字

秦家坪的岔口村

牛谷河上的鵲橋

連理亭中,仍有情侶相互依偎

在甘肅通渭縣城西八十華里的榜羅鎮附近有個秦家坪,坪上有一座合葬墓,里面安眠著東漢時期的杰出“夫妻詩人”——秦嘉和徐淑。他們的創作,是東漢文人五言抒情詩成熟的標志。

淡笑的嘴角,含情脈脈的雙眼,柔情卻堅定。仿佛在清揚的琴聲中,他們回到了東漢年間

8月20日是農歷的七月初七,傳統的“七夕節”,牛郎織女就是在每年的這一天鵲橋相會,因而又被稱為中國的情人節。

當人們將傳說中的愛情故事演化為現實生活中的節日時,商家捕捉到許多商機,一說到七夕買什么禮物,大部分人想到的無非是鮮花、巧克力、飾品,但今年記者在市場,卻看到情侶香囊、情侶羅帕、同心鎖、相思豆飾品等,這些具有典型中國傳統愛情觀象征符號的禮物讓人愛不釋手,但一位文藝范兒的朋友卻說,這都太俗,不妨領自己的女朋友去看一部感人至深的愛情電影,把她哭得稀里嘩啦,不是更打動她嗎?

我說,再好的戲都是編劇編的,你能想像就在離蘭州不遠的定西市通渭縣,在1800多年前曾上演過一則真實的感天動地的愛情故事,它的浪漫凄美讓后人寫下了無數禮贊的詩文。愛情故事的主人公是東漢時期著名的夫妻詩人:秦嘉與徐淑。他們的感情有著耳鬢廝磨的甜蜜,也有分離相思的苦楚,更有寄滿情誼的詩文相伴……

早在去年9月,記者趕赴通渭榜羅鎮,當地朋友說除了紅軍當年長征經過這里時,留下未曾磨滅的紅色印記之外,在榜羅鎮附近的秦家坪,曾有秦嘉徐淑的合葬墓,從某種意義說,榜羅鎮也是一個愛情勝地。

回到蘭州,記者找到秦嘉、徐淑互相唱和的詩文,誦讀之下,那種流淌在字里行間最真摯的情感讓人不能自已,暗自想像在群山之上有那么一座高高的墳塋,值得我們去瞻仰去禮拜。

8月27日早晨記者驅車趕往通渭縣城,當地對秦嘉、徐淑素有研究的青年學者常如冰、黨旭濤正等著我們的到來。

一見面,我們的話題很快就圍繞著秦嘉、徐淑展開。常如冰隨口就背了幾句。

“長夜不能眠,伏枕獨展轉。憂來如循環,匪席不可卷”這是五言,“長吟兮永嘆,淚下兮沾衣”這卻是離騷體了。詩句平易,如話家常,但卻直指人心。

常如冰說,通渭人對秦嘉、徐淑,寄予了最深沉的同情和贊美,他們在縣城的牛谷河邊,修建了秦嘉徐淑文化廣場,專門來紀念他們。在那里,有一座“雎正堂”,陳列著有關秦嘉、徐淑的詳細史料。

去往秦嘉徐淑文化廣場的路上,牛谷河像一條青練繞城而過,我們跨過了河水之上名為“鵲橋”的石拱橋。出現在我們眼前的是秦嘉、徐淑夫妻二人的石雕,它是著名雕塑家何鄂的作品,秦嘉手秉書卷,徐淑坐撫古琴,二人的目光望著故園的青山綠水。

在多年研究秦嘉、徐淑的過程中,常如冰這個樸實的通渭漢子卻常常感動到哭,在他的眼中,秦嘉、徐淑二人已然是古今第一夫妻詩人。

你看僅僅是雕塑,淡笑的嘴角,含情脈脈的雙眼,柔情卻堅定。仿佛在輕揚的琴聲中,他們回到了東漢年間。

縱使秦嘉徐淑詩文名動天下,但他們的根卻是在通渭,直到最后他們托體同山阿,魂魄永遠在故鄉相依

在東漢桓帝年間的漢陽郡平襄縣,有兩個大戶人家,一家姓秦,另一家姓徐,兩家都是當地的名門望族。在秦家,有一位公子,單名嘉,字士會,能詩能文,面目清秀,是一位青年才俊。在徐家,有一位小姐,單名淑,青春貌美,知書達理。

兩位年輕人打小就在一起讀書、玩耍,少小相伴,青梅竹馬。隨著年齡的增長,如此美好的兩個年輕人之間,愛情就悄悄發生了。

秦嘉年長徐淑四五歲,儀表堂堂、已經在當地任郡上計掾一職。在秦嘉及弱冠之禮之后,終于成人,而此時的徐淑,也已是年方二八,出落得落落大方。

兩個年輕人相互情投意合,于是,秦嘉帶上聘禮正式去了徐家提親,結果當然皆大歡喜,徐家的長輩也看好這個有出息的小伙子,欣然將女兒徐淑許配給了秦嘉。

父母之命媒妁之言,擇良辰吉日,秦嘉、徐淑結為了夫妻。

婚后,夫妻二人舉案齊眉,恩愛有加。徐淑不僅細心入微地照顧著秦嘉的生活起居,自小一起讀書的經歷,也使得兩個人在精神交流上默契異常。

可惜,好景不長,徐淑生病了。這個時候,換成了秦嘉來照顧徐淑。日日抓藥熬藥,夜夜病榻陪伴,千方百計搜尋治病良方。

徐淑看著整日整夜為自己忙進忙出的丈夫,心疼不已。怕他累壞了自己的身體,也怕他因此而耽誤公事。一想再想,徐淑想到了一個避免的方法:回娘家養病。

可是,話在唇邊,卻遲遲開不了口,回想婚后她和丈夫甜蜜的生活,讓徐淑實在開不了口。但是,她又怕自己的病傳染給秦嘉,因而痛下決心,向丈夫提出了回娘家的請求。

看著病榻上惹人憐惜的嬌妻,秦嘉也實在舍不得徐淑離去,因而一次次拒絕了妻子的提議。可是,秦嘉經不住妻子一次次的請求,最終忍痛同意了徐淑的請求,送妻子回娘家養病。

在徐淑回娘家養病期間,夫妻二人難擋相思之苦,只能通過書信往來。而就是這一時期二人的詩文得以留存至今。

在雎正堂正面和兩側的墻壁上,我們看到了用連環畫、浮雕的藝術形式來展現秦嘉、徐淑的生平,作品用簡潔傳神的線條勾勒出他們的神采。常如冰說,這幾幅作品傳神是傳神,唯一讓他感到遺憾的是整體色調稍暗,讓人想到他們生死兩隔的悲苦。

但常如冰所說的缺憾卻很快就被沖淡了。

我們的眼前,出現了大紅熱烈的顏色:在大廳的右側擺放著兩尊漢代服飾的蠟像,表現的應是秦嘉、徐淑洞房花燭夜時的美好情景,秦嘉峨冠博帶,手撫在徐淑的肩上,渾身上下難掩書卷之氣,而徐淑則發如烏云,額前用花盛的頭飾裝飾。紅燭高燒,她靜靜地依偎在良人身邊,沉浸在無言的幸福中。

他們的結合讓秦嘉也是心滿意足,他在《述婚》中是這樣寫的,“紛紛婚姻,福禍之由。衛女興齊,褒姒滅周。戰戰兢兢,懼其不儔。神啟其吉,果獲好逑。適我之愿,受天之休。”翻譯成現代文,其大意就是:觀察那紛繁的婚姻現象,它可以帶來幸福也能產生禍殃。春秋戰國時期的衛女使齊國興旺,而褒姒一笑卻使西周滅亡。因此人們選擇配偶無不謹慎,唯恐找不到志同道合的對象。而我卻得到上天的垂顧,所以得到了徐淑這樣美好的新娘。她真使我滿意極了,感謝天地神靈實現了我的愿望。

雎正堂里還有兩件泥塑群像作品,表現的是通渭民間的婚慶習俗,分別是《迎親》和《試手》,人物造型樸拙、鄉土氣息撲面而來。

它應該有這樣的潛臺詞:縱使秦嘉、徐淑詩文名動天下,但他們的根卻是在通渭,直到最后他們托體同山阿,魂魄永遠在故鄉相依。

你不在家,我一不化妝照鏡子,二不彈琴焚香,女為悅己者容,悅己者不在,我容給誰看呢

再說秦嘉既然在郡上任職,只得將思念妻子的心化作字字詩句,送給徐淑。就在年末,秦嘉突然接到命令,必須去國都洛陽出差,臨走,他想見妻子一面,“遣車迎子還,空往空復返。”遺憾之余,他給徐淑留了一封信,這就是《重報妻書》:“車還空返,甚失所望,兼敘遠別恨恨之情,顧有悵然!間得此鏡,既明且好,形觀文彩,世所稀有,意甚愛之,故以相與。并致寶釵一雙,價值千金;龍虎組履一緉;好香四種,各一斤;素琴一張,常所自彈也。明鏡可以鑒形,寶釵可以耀首,芳香可以馥身去穢,麝香可以辟惡氣,素琴可以娛耳。”臨洮到洛陽,千里迢迢,走渭水河谷這條路的話,需要翻越隴坂,崇山峻嶺,道高且遠,路途艱辛,但秦嘉卻堅持給徐淑寫信!

徐淑接到秦嘉的信,回了一封,即《報秦嘉書》。如下:既惠音令,兼賜諸物,厚顧殷勤,出于非望!鏡有文彩之麗,釵有殊異之觀,芳香既珍,素琴亦好。惠異物于鄙陋,割所珍以相賜,非豐厚之恩,孰肯若斯?覽鏡執釵,情想仿佛;操琴詠詩,思心成結。敕以芳香馥身,喻以明鏡鑒形,此言過矣,未獲我心也。昔詩人有“飛蓬”之感,班婕妤有“誰榮”之嘆。素琴之作,當須君歸;明鏡之鑒,當待君還。未奉光儀,則寶釵不設也;未侍帷帳,則芳香不發也。

也許徐淑太了解丈夫了,她表示,你不在家,我一不化妝照鏡子,二不彈琴焚香,女為悅己者容,悅己者不在,我容給誰看呢。

秦嘉到洛陽后,被留下來當了黃門郎。夫妻二人只能日夜盼念對方的書信來緩解相思之情。

東漢時期的隴西郡,郡治不在今天的隴西縣境內,而在狄道(臨洮)。從狄道到金城郡(蘭州)近二百里,再從金城郡到長安一千多里,即使如今我們走渭水河谷,仍然難走,寶(雞)天(水)鐵路,崇山峻嶺,這段行程大約一半以上是隧道。可以想見秦嘉當年告別新婚的妻子,他的行程有多艱難。

在東漢時期,民間的信件通過商隊傳遞,官辦的郵驛有待命的信使和驛馬,但一封信送到數千里之外的收件人手里,恐怕已是數月之后的事。

那是一種何等讓人煎熬的相思啊。

有這么多山川裝載不下的深情卻只能在尺素間傳遞,奈何!

美好的事物總會有遺憾。也許老天爺也嫉妒了他們夫妻的情意,秦嘉還在向徐淑許諾,待徐淑病好之后,接她來京城一起生活,可惜秦嘉在上任不久之后,就病死于津鄉亭。

死者長已矣,生者何以堪。

彼時徐淑正值妙齡,加之文采飛揚,求親者絡繹不絕,她哥哥也逼著她重新嫁人,徐淑念舊情不忘,操刀割面,摔鏡閉窗,“毀形不嫁,哀慟傷生”,只以詩琴寄語,再不出門見客。沒過幾年也撒手西去。

厚厚的史書里,對于秦嘉、徐淑著字甚少,寥寥數筆輕輕帶過,只是對二人的詩詞造詣推崇備至,是一首贈夫詩還是那迎面一刀讓后人記住了徐淑?似乎沒有人深究,歷史深深淺淺濃濃淡淡,塑造了眾多白娘子、杜十娘般的剛烈性情,對于一個徐淑,實在勾不起太多興致,作為婦道貞潔的樣板,比徐淑更典型的人比比皆是,故爾幾乎所有相關的記載中,都僅僅把徐淑作為五言詩的奠基人形象推到人前,如此一來,在多少知曉了她自毀容顏孤獨絕然,便更襯托了其作為一個弱女子的堅貞可愛與卓然不群。

我們不知道,是否曾經,秦嘉徐淑二人也曾感受到這種凜冽,然后在大風中溫暖著彼此

我們出縣城西去榜羅,它位于縣城西南方向的34公里處,地處通渭、隴西、武山、甘谷四縣交界之處,到了榜羅鎮,我們沒有停留,而是直接沿著一條盤山的公路去往秦家坪。和去年來榜羅遭逢陰雨天不同,今天正午的陽光在群山之上投下溫暖的光域,天空鋪排著白蓮花一樣的云朵。1800年的時光彈指而過,山河變易,但我們仍然感覺已經靠近他們了。

滿山的沙棘已經結下了繁星般的果實,鳴響的槐樹的樹葉嘩嘩作響,似在招魂,我們看到在山嶺之上,一道殘存的戰國秦長城在田壟地頭龍蛇般游弋,它的墻頭已長滿了野菊花。

黨旭濤指著一座磚瓦廠的方向說,那里曾有漢墓群,可惜在上世紀六七十年代修造梯田的時候,全部遭到了破壞,或許秦嘉、徐淑的合葬墓就在其中。

鐘嶸在《詩品》中把秦嘉夫婦的詩列為中品。秦嘉的詩在當時的文人中自然是佼佼者,認為徐淑詩僅次于班婕妤《怨歌行》,而除了詩,人格清純,徐淑也無疑具有最真實可信的代表性。有關徐淑,似乎跟“撼天動地”、“貞潔烈女”不沾邊,她只是淡淡地靜坐幽室,默默地遣詞造句,輕輕地苦笑追憶,便把一種堅強,根植于后人心中,如水一樣浸過人性中最柔軟的某個部分,在歷史的天空下,留一聲細不可聞的嘆息。

記者問了黨旭濤一個問題,在少年時期,秦嘉、徐淑兩人的詩文水平相當接近,在東漢時期,他們有沒有就在兒時就在一起讀書習文,像民間傳說中的梁山伯、祝英臺那樣結下同學之誼?

黨旭濤說,這種可能性不大,漢代男子即使出身寒微,缺乏淵源家學的熏染,也有可能充分利用社會資源,受到較好的教育。但對于幽處深閨的女子來說,如果家境貧寒,那么即使想自學也難以得到書籍與教師。

春秋戰國時期,學術下移至民間,私家教育勃興,民間藏書也相應增多,百家爭鳴的繁榮局面,從文化上直接促成了士人階層的興起,從而使學術文化進一步向民間擴散,富有文化傳統與藏書的士人家庭隨之出現,并在文化傳播中擔當著重要使命。至漢代,士人階層的繼續擴大,另一方面是書籍的豐富與傳抄的相對簡易使私人藏書數量大為增加,從而使得這樣的士人家庭從數量上與質量上都有了長足的發展。這種士人家庭的出現與增多,對女子教育最直接的影響,便是為生活在這些家庭中的女子提供了教育所必需的老師、書籍與文化氛圍,使她們能得到較好的教育而具備一定的學術文化修養。東漢王朝數百年對隴西的經營,使那里早已成為文化興盛之地,徐淑受過良好的家庭教育當然極有可能。

秦嘉、徐淑成為千古恩愛夫妻的榜樣。詩文中,戲劇中,民間語文中,少不了拿他倆的故事說事兒。大約是清代,一闕詞中有這樣風雅的句子:“可人夫婿是秦嘉,風也憐他,月也憐他。”

就是這樣風也憐,月也憐,年紀輕輕就和妻子歸魂了的夫妻詩人,留給我們的更多則是字字珠玉的詩句。

在我們身邊,有兩只白色的蝴蝶一直飛舞在我們身邊。瞬時間,覺得它們應該就是秦嘉、徐淑幻化而成,我們攀上長城,漫步攀爬上長城,雖然日光溫暖,但是獵獵的疾風在耳邊呼嘯而過。我們不知道,是否曾經,秦嘉、徐淑二人也曾感受到這種凜冽,然后在大風中溫暖著彼此。

附秦嘉、徐淑詩文,以饗讀者。

秦嘉《贈婦詩》:

人生譬朝露,居世多屯蹇。憂艱常早至,歡會常苦晚。

念當奉時役,去爾日遙遠。遣車迎子還,空往復空返。

省書情凄愴,臨食不能飯。獨坐空房中,誰與相勸勉。

長夜不能眠,伏枕獨展轉。憂來如循環,匪席不可卷。

徐淑《答秦嘉詩》:

妾身兮不令,嬰疾兮來歸。沈滯兮家門,歷時兮不差。

曠廢兮侍覲,情敬兮有違。君今兮奉命,遠適兮京師。

悠悠兮離別,無因兮敘懷。瞻望兮踴躍,佇立兮徘徊。

思君兮感結,夢想兮容輝。君發兮引邁,去我兮日乖。

恨無兮羽翼,高飛兮相追。長吟兮永嘆,淚下兮沾衣。

徐淑《為誓書與兄弟》:

蓋聞君子,導人以德,矯俗以禮。是以列士有不移之志,貞女無回二之行。淑雖婦人,竊慕殺身成義,死而后已。

威遘禍罰,喪其所天,男弱未冠,女幼未笄,是以免求生,將欲長育二子,上奉祖宗之嗣,下繼祖禰之禮,然后覲于黃泉,永無慚色。

仁兄德弟,既不能厲高節于弱志,發明于暗昧,許我他人,逼我干上,乃命官人,訟之簡書。夫智者不可惑以事,仁者不可脅以德,晏嬰不以白丸臨頸改正直之辭,梁寡不以毀形之痛忘執節之義。高山景行,豈不思齊?計兄弟不能匡我以道,博我以文,雖曰既學,吾謂之未也。

關于我們|媒體合作|廣告服務|版權聲明|聯系我們|網站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請

關于我們|媒體合作|廣告服務|版權聲明|聯系我們|網站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請

甘公網安備 62010002000486號

Copyright©2006-2019中國甘肅在線(甘肅地方門戶網). All Rights Reserved