天水市是甘肅省第二大城市,位于甘肅東南部,地處陜、甘、川三省交界。天水古稱成紀(jì),是中國古代文化重要的發(fā)祥地,享有“羲皇故里”的殊榮,是海內(nèi)外龍的傳人尋根問祖的圣地。境內(nèi)文化古跡甚多。其中大地灣遺址保存有大量新石器時代早期及仰韶文化珍品。國內(nèi)唯一有伏羲塑像的天水伏羲廟。中國四大石窟之一、被譽為“東方雕塑館”的麥積山石窟,薈萃了從公元4世紀(jì)末到20世紀(jì)的7730余尊塑像,組成了古絲綢之路東段的“石窟藝術(shù)走廊”。人文景觀與自然秀色交相輝映,巧奪天工,吸引著無數(shù)海內(nèi)外游人。天水市地處陜、甘、川三省交界,東連祖國內(nèi)地華中、華東及沿海各地,西通青海、西藏、新疆、直至歐亞大陸橋上的歐洲各國,南鄰祖國大西南,四川、重慶、云南、貴州,北上翻越六盤山便可進入寧夏。天水正好在祖國的幾何中心,地處東經(jīng)104°35′~106°44′、北緯34°05′~35°10′之間,市區(qū)平均海拔高度為1100米。天水市居西安至蘭州兩大城市中間。交通及區(qū)位優(yōu)勢天水地處陜、甘、川交界地帶和西安至蘭州兩大城市的中點,隴海鐵路穿越全境,是隴東南經(jīng)濟文化物流中心,素有“隴上小江南”的美稱。

天水是中華文明的發(fā)祥地之一,是國家級歷史文化名城,歷史文化源遠(yuǎn)流長。境內(nèi)發(fā)掘的大地灣原始村落遺址和古文獻資料確證,天水是位列“三皇之首”的伏羲氏誕生地和伏羲文化的發(fā)祥地,保存著全國規(guī)模最大的明代建筑群伏羲廟和伏羲創(chuàng)畫八卦的遺址卦臺山,是海內(nèi)外華人尋根祭祖的圣地,也是伏羲文化研究交流的中心。

旅游景區(qū)麥積山石窟

麥積山石窟位于天水東南部,中國四大石窟之一,全國重點文物保護單位,也是聞名世界的藝術(shù)寶庫,被譽為“東方雕塑館”。麥積山因該山狀如堆積的麥垛而得名,石窟始建于一千五百多年前,大多在二十至八十公尺高的懸崖峭壁上開鑿,層層相疊,密如蜂巢。各洞窟之間有棧道相連,攀援而上可達山頂。

山峰的西南面為懸崖峭壁,石窟就開鑿在峭壁上,有的距山基二三十米,有的達七八十米。在如此陡峻的懸崖上開鑿成百上千的洞窟和佛像,在中國的石窟中是罕見的。石窟周圍風(fēng)景秀麗,山巒上密布著翠柏蒼松,野花茂草。攀上山頂,極目遠(yuǎn)望,四面全是郁郁蔥蔥的青山,只見千山萬壑,重巒疊嶂,青松似海,云霧陣陣,在中國的著名石窟中,自然景色以麥積山為最佳。

伏羲廟

伏羲廟伏羲廟,又名太昊宮,在市區(qū)西關(guān),其建筑肅穆古樸,巍峨壯觀,是海內(nèi)外華人尋祖追宗的圣地。伏羲廟臨街而建,院落重重相套,四進四院,宏闊幽深。廟內(nèi)古建筑包括戲樓、牌坊、大門、儀門、先天殿、太極殿、鐘樓、鼓樓、來鶴廳共10座;新建筑有朝房、碑廊、展覽廳等共6座。新舊建筑共計76間。整個建筑群坐北朝南。牌坊、大門、儀門、先天殿、太極殿沿縱軸線依次排列,層層推進,莊嚴(yán)雄偉。而朝房、碑廊沿橫軸線對稱分布,規(guī)整劃一,具有鮮明的中國傳統(tǒng)建筑藝術(shù)風(fēng)格。 由于伏羲是古史傳說中的第一代帝王,因此建筑群呈宮殿式建筑模式,為全國規(guī)模最大的伏羲祭祀建筑群。又因有伏羲廟,民國以前小西關(guān)城又叫伏羲城。院內(nèi)遍布古柏,為明代所植,原有64株,象征伏羲六十四卦之?dāng)?shù),現(xiàn)存37株。挺拔蒼翠,濃蔭蔽日。伏羲廟大門內(nèi)側(cè)東西墻角原有古槐兩株,相對而立。現(xiàn)存東邊1株,樹干中空,經(jīng)鑒定為唐代所植。

.

皇帝時代在華夏文明史上是一個非常重要的時代,這個時代繼承了以伏羲文化為代表的原始文化,造就了酋邦文明,為奴隸制文明奠定了基礎(chǔ)。軒轅黃帝作為這一時期文化的代表,開創(chuàng)了華夏文明。而他的早年時期則是在清水度過的,清水因之而稱為“軒轅故里”。在這里,有著關(guān)于他的傳說和記載,也有他和他母親生活過的痕跡。

軒轅谷俗稱三皇溝,位于清水縣城東七十里的山門鄉(xiāng)白河村。據(jù)省、市、縣志記載及民間傳說,為軒轅黃帝的誕生地。這里林木茂盛,流水潺潺,有“軒王爺睡覺石”,軒轅黃帝戲耍之“戲臺”、曬太陽之“曬臺”。

南郭寺

南郭寺,位于天水市城南2公里山坳,占地5.7公頃。這里樹木蔥蘢,古柏參天,風(fēng)景優(yōu)美,鳥語花香,為天水的八景之一,譽名"南山古柏”。建寺已有一千多年的歷史,為歷代詩人墨客覽勝之地。中國唐代大詩人杜甫于公元759年流寓秦州(今天水)時,寫下一百余首贊美詩,其中"山頭南郭寺,水號北流泉。老樹空庭得,清渠一邑傳。秋花危石底,晚景臥鐘邊。俯仰悲身世,溪風(fēng)為颯然"的一首傳神入化,故此,古往今來,更加引起人們對它的游興和向往。其東側(cè)山勢險要處,建有觀景亭,游人登高遠(yuǎn)眺,天水市全景盡收眼底。此外,南郭寺背負(fù)的山坡之上,有一片在古城天水范圍內(nèi)唯一的天然白楊林,郁郁蔥蔥,為寺院增添了綠色和生機。

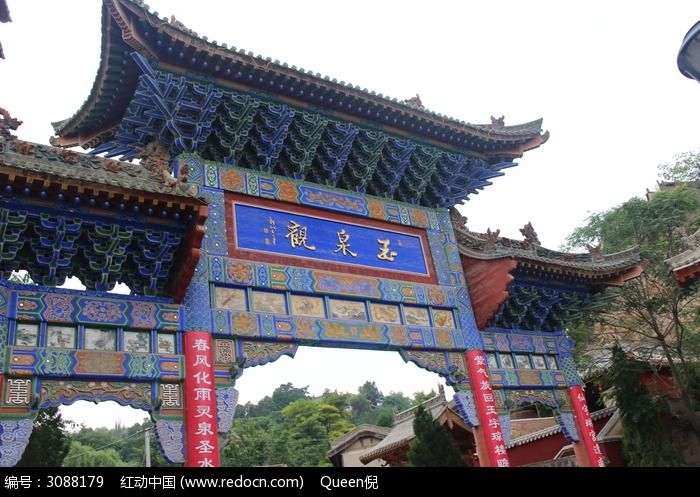

玉泉觀

玉泉觀,全國重點文物保護單位,位于天水市秦州區(qū)城北,因山上有一碧水瑩瑩、清甜透腦的玉泉和元代秦州教諭梁公弼建寺時吟有“山寺北郊,名山玉泉”之句而得名。建于元大德三年(1299年)。現(xiàn)存建筑為明清時重建。觀緊依城垣,順山勢升高,隨山溝、崖壁、臺地而建。中軸線自下而上,有山門,遇仙橋,通仙橋,青龍殿,白虎殿,人間天上坊,玉泉閣,第一山牌坊,三清殿,山頂有小廟,傳為明魏忠賢生祠。側(cè)邊有雷祖廟,三官殿,諸葛祠,托公祠,三清閣,選勝亭,靜觀亭,蒼圣殿,玉泉井。井上有六角亭。神仙洞傳為元代陸、馬二真人羽化處。三清殿梁上墨書題記“明嘉靖叁拾陸年歲次丁酉季冬重建”,第一山牌坊墨書題記“嘉靖叁拾柒年建”。觀內(nèi)有秦州八景之一的“玉泉仙洞”,玉泉觀現(xiàn)存建筑大多為明清時重建。

仙人崖仙人崖距麥積山石窟15公里,自然風(fēng)景秀麗,人文景觀僅次于麥積山景區(qū),自南北朝以來,歷代在這里均有建筑和雕塑造像,遺憾的是多被損毀,遺存甚少。這里現(xiàn)存的寺宇是經(jīng)唐、宋、明、清等朝代建筑和重新修繕的,部分泥塑為北魏晚期作品。長期以來,這里是釋、道、儒三家共存的風(fēng)景勝地,由三崖、五峰、六寺所組成。

翠峰高聳于崖頂,寺觀修建于峰頂或飛崖之間,頗有雅趣。三崖,依其方位,名曰東崖、西崖、南崖。五峰即玉皇峰、寶蓋峰、獻珠峰、東崖峰和西崖峰。六寺為木蓮寺、石蓮寺、鐵蓮寺、花蓮寺、水蓮寺和靈應(yīng)寺。“五峰”和羅漢溝群峰眾相參差羅列,姿態(tài)萬千,若揖拜“玉皇峰”,人稱“十八羅漢朝玉帝”。

胡氏民居

胡氏民居胡氏民居屬明代民居古建筑,位于天水市秦州區(qū)民主西路,西邊毗鄰文廟。2001年6月25日公布為全國重點文物保護單位,是天水市現(xiàn)存的明代民居建筑的杰出代表之一,也是我國西北地區(qū)唯一現(xiàn)存的明代品官府第,具有很高的歷史、文化、藝術(shù)價值,在全國范圍內(nèi)其規(guī)模也是不多見的古民居。甘肅省文物局(1998)14號文件對天水古民居的評價是:“天水古民居是保存至今不可多得的歷史文化遺產(chǎn),是天水歷史文化名城的重要組成部分。” 卦臺山

卦臺山卦臺山又名畫卦臺,相傳為伏羲氏仰觀天,俯察地,始畫八卦的地方,處于三陽川西北端,現(xiàn)轄于北道區(qū)渭南鄉(xiāng),距天水市約15余公里。卦臺山如一巨龍從群巒中探出頭來,翠擁廟閣,渭水環(huán)流,鐘靈毓秀,氣象不凡。登臨卦臺山頂,俯瞰三陽川,人們不難發(fā)現(xiàn),古老的渭河從東向西彎曲成一個“S”形,把橢圓形的三陽川盆地一分為二,畫成了一個天然的太極圖。卦臺山已成為秦州名勝,隴上佳景。

李廣墓

李廣墓位于天水市區(qū)南郊的文山山麓。墓冢高約2米,周長26米,祭庭為3間懸山頂,垣墻大門額題“飛將佳城”。墓碑上鐫有“漢將軍李廣之墓”七個大字。據(jù)考證,此墓是李廣的“衣冠冢”,葬寶劍衣物。墓前原有石獸石馬,造型生動,故得石馬坪之名。

大地灣遺址距今4900-8120年,有3000年文化延續(xù),2006年發(fā)掘工作的最新發(fā)掘研究成果顯示,大地灣遺址的人類活動歷史由距今8000年推前至距今6萬年。大地灣遺址刷新了中國六項考古之最:中國最早的旱作農(nóng)作物標(biāo)本、中國最早的彩陶、中國文字最早的雛形、中國最早的宮殿式建筑、中國最早的“混凝土”地面、中國最早的繪畫。

大象山

大象山位于甘谷縣城郊五華里處。山巒正看如旗,橫看如龍,因山中懸崖間峭壁上有大洞窟一個,洞內(nèi)有一石胎泥塑大佛而聞名。大佛石窟造像可遠(yuǎn)溯至北魏,具體年代無從稽考。現(xiàn)在為國家4A級重點名勝保護區(qū)。山中懸崖間峭壁上,有一洞窟,內(nèi)坐石胎泥塑大佛一尊,為釋迦牟尼佛,大佛身高二十三米三,腰寬十米四,和顏善目,儀容莊重,臉型豐頤,雙耳垂肩,螺發(fā)肉髻,體魄雄偉,斜披袈裟,唇旁短須呈蝌蚪狀,結(jié)跏趺坐于蓮座之上,安詳而寧靜。

大象山石窟始鑿于北魏,一直到盛唐才更趨完美,先后共經(jīng)歷了四個朝代,三百多年。廊上窟龕相連,巍峨壯觀,現(xiàn)存二十二個窟龕,大都平面近方形。正壁開大圓拱龕和設(shè)高壇基,并有僧人修行的禪窟,這是大象山窟龕特殊之處,在全國也很罕見。

水簾洞

水簾洞水簾洞坐落在城東北約25公里處的鐘樓山魯班峽谷中。這里山勢挺拔,突兀壯觀;綠樹成蔭,山花爛漫;洞中泉水奔涌,山間溪流潺潺,景色幽靜宜人。該石窟開鑿于十六國時期的后秦,經(jīng)北魏、北周、隋、唐、五代、宋、元歷代修建,主要有水簾洞、拉稍寺、千佛洞等名勝古跡,為國家重點文物保護單位。水簾洞在形似斧劈的試斧山東側(cè)之峭壁上,是一個約50米長,30米高,20米深的拱形自然洞穴。

每當(dāng)雨季,洞頂、洞壁泉水、雨水一齊涌出,洞檐流水如注,恰似珠簾掩門,故得名水簾洞。整個洞內(nèi)樓臺、泉石、雕塑、畫像相輝相映,大有天然布景之趣。

凈土寺

凈土寺凈土寺位于仙人崖后川。該寺群山環(huán)繞,蒼松滿谷,山風(fēng)吹來,松濤陣鳴,人稱“凈土松濤”,為秦州八景之一。凈土寺1971年被全部拆除,一切碑跡額聯(lián)等,也不知失于何地。八十年代以來,凈土寺僧眾多方籌資進行恢復(fù)擴建,現(xiàn)已形成一進三禪院的宏大建筑群。近幾年,又新開發(fā)增建了羅漢堂、藏經(jīng)閣、景門牌坊等建筑,更增其規(guī)模。其氣勢宏偉之景象,遠(yuǎn)非昔日可比。近年該景點常有“佛光”出現(xiàn),聲名遠(yuǎn)播于海內(nèi)外。曼殊寺,亦稱凈土寺,位于甘肅省天水市東南,與麥積山石窟相鄰,同附近的仙人崖、石門、曲溪等自然景點共同組成聞名全國的風(fēng)景名勝區(qū)。

石門山

石門山位于麥積區(qū)東南方向50公里的隴南山區(qū)。其山壁立千仞,四周峭崖,只有一條小路聯(lián)接南北兩峰,且南北峰之間的聚仙橋下石壁上,有一大方形黑渾圈,狀若門楣 ,故名石門山。相傳有虎豹出沒,俗稱臥虎臺。

石門山景色壯美,有“小黃山”之稱。主峰上有明、清重修的真武祠、王母祠、三清殿、無量殿、玉皇殿和鐘樓,峰間架通仙橋亭,從石門山腳下五陽觀登山,上十八盤,山勢蜿蜒,環(huán)繞攀登,古雅崢嶸的殿閣臺榭掩映于白云翠微之中,景色迷人。中秋夜,皓月仿佛從石門縫中徐徐升起,變幻無窮。石門月夜,意趣盎然,為古秦州八景之一。

曲溪

曲溪景區(qū)純屬自然景觀,它深藏在小隴山林區(qū)茫茫的林海里,人跡罕至,景色佳妙。位于麥積區(qū)東南部,距麥積山約二十公里。這里曲水波光粼粼,林木蔥蔥郁郁。

沿這條長10多公里,寬2公里的曲水漫游,青山、綠水、河石、草坪、山花、沙灘、湖光、修篁交相輝映,令人目不暇接。河邊巨石,形態(tài)各異,為自然美景憑添了無限生趣。曲溪之景,妙在因水得靈得秀,見清見幽,有“曲溪十八彎”之稱。

關(guān)于我們|媒體合作|廣告服務(wù)|版權(quán)聲明|聯(lián)系我們|網(wǎng)站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請

關(guān)于我們|媒體合作|廣告服務(wù)|版權(quán)聲明|聯(lián)系我們|網(wǎng)站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請