莫高窟創建1650周年系列報道之三:發現篇

震驚世界的一次“意外”

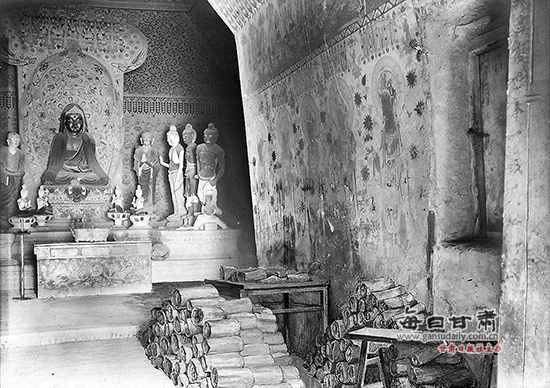

斯坦因于1907年拍攝的莫高窟藏經洞外觀。(資料圖片敦煌研究院提供)

本報記者施秀萍

題記:時光不能倒流,歷史沒有假如。已經發生的一切,或許原本就是歷史最好的安排。

自沙門樂僔于公元366年開窟以來,莫高窟經歷了初創、發展到逐漸衰落一個漫長的歷史進程。

千余年來,先民們創造并小心地維護著這座文化圣殿。但后來有百余年時間,莫高窟如同消失了般,在歷史記載中難尋蹤跡。

直到有一天,一次偶然的“意外”,讓敦煌的名字傳遍寰宇。

意外發現,震驚中外

明正德十一年(公元1516年),敦煌被當時吐魯番的統治者占領。嘉靖三年(1524年),明王朝下令閉鎖嘉峪關,將關西平民遷徙關內,廢棄了瓜州和沙州。

此后兩百年,敦煌曠無建制,成為“風播樓柳空千里,月照流沙別一天”的荒廢之地。

清康熙五十四年(1715年),在明代一度荒廢的敦煌,終于再次受到關注。清雍正三年(1725年),清政府于敦煌古城之東,設沙州衛,遷內地56州縣民戶至敦煌屯田,地方官吏開始注意保護莫高窟,清除窟內流沙。

其間,督修敦煌城的汪漋,發現《李氏再修功德碑》和莫高窟壁畫,并寫詩盛贊敦煌藝術。嘉慶年間,著名的西北史地學者徐松游歷莫高窟,在《西域水道記》中,記錄莫高窟碑刻文字,并探討莫高窟創建年代和歷史。道光十一年(1831年),敦煌知縣蘇履吉修撰的《敦煌縣志》,附載了描述莫高窟的版畫和詩文。

而莫高窟名聞世界的源頭,則來自于一名道士王圓箓的意外發現。

王圓箓是出生于陜西的湖北麻城縣人,因家鄉連年災荒,被迫外出謀生,后流落至酒泉入道修行。大約1892年,已近不惑之年的王圓箓走進莫高窟,感慨莫高圣境為“西方極樂世界,乃在斯乎”。隨后,他定居此地,看護莫高窟,還四處奔波,苦口勸募,省吃儉用,積攢錢財,清理洞窟積沙。據傳,僅第16窟淤沙的清理,他就花了近兩年的時間。

清光緒二十六年五月二十六(公元1900年6月22日),王圓箓在清理積沙時意外發現了藏有寫經、文書和文物6萬多件的藏經洞(即莫高窟第17窟),由此揭開了莫高窟新的歷史篇章。

王圓箓的墓志明確記載了這一歷史事件:“沙出壁裂一孔,仿佛有光,破壁,則有小洞,豁然開朗,內藏唐經萬卷,古物多名,見者多為奇觀,聞者傳為神物。”

自此,莫高窟引起世人關注。可惜,首先到來的多是瘋狂的“掠奪者”。

瘋狂掠奪,令人痛心

按說,王圓箓還算是個盡責的人。發現藏經洞后,他徒步數十里,趕往縣城找到敦煌縣令嚴澤,還奉送了藏經洞的兩卷經文,希望引起這位官老爺的重視。可惜,這位嚴知縣不學無術,把這兩卷經文竟當作兩張發黃的廢紙。

1902年,王圓箓又向新任敦煌縣令汪宗翰匯報了藏經洞的情況,這位進士出身、對金石學也頗有研究的知縣當即去莫高窟察看,并順手揀得幾卷經文帶走。卻也只留下一句話,讓王道士就地保存,看好藏經洞。

兩番未果,王圓箓仍不甘心。他又從藏經洞挑揀了兩箱經卷,趕著毛驢行程800多里奔赴肅州(今酒泉),找到了時任安肅兵備道的道臺廷棟。廷棟瀏覽了一番,最后得出結論:經卷上的字不如他的書法好,就此了事。

再后來,剛完成《語石》一書初稿的金石學家葉昌熾就任甘肅學政不久,就接到汪宗翰關于莫高窟藏經洞情況的報告,便托汪宗翰為《語石》一書尋找一些關于莫高窟藏經洞出土的碑刻資料,卻未下令對藏經洞采取有效保護措施,只是向甘肅藩臺建議將這些古代文獻和文物運到省城蘭州保存。

然而,敦煌離蘭州路途遙遠,僅運費就要五六千兩銀子,只好又“擱淺”,直到1904年,省政府才下令敦煌檢點經卷就地保存。

“據考證,王圓箓還給‘老佛爺’寫過信,但并未寄出去。”著名敦煌學者趙聲良告訴記者,但并非像傳說那樣,王圓箓斗膽寫給“老佛爺”慈禧的秘報信泥牛入海,而是偏居一隅的一介道士根本沒有渠道把信寄出去。

王道士與藏經洞頻遭“冷遇”,可有人卻視莫高窟為寶地,不遠萬里而來。

1905年10月,俄國人奧勃魯切夫在黑水城遺址挖掘之后,趕至莫高窟,以五十根硬脂蠟燭為誘餌,換得藏經洞寫本兩大捆。這是藏經洞文書流失于外國人的開始。

1907年3月,聽說藏經洞消息的英國人斯坦因迫不及待地趕到敦煌,以四塊馬蹄銀(約二百兩)從王圓箓處換得寫經200捆、文書24箱和絹畫絲織物5大箱。1914年,斯坦因再次來到敦煌,從王道士處獲得寫本570余卷。

業內人士分析,當時王道士將經卷賣給斯坦因有三方面的原因。一是在長達7年的時間里,他多次逐級上報卻無人過問,讓他灰了心。二是急著籌款清掃洞窟,修建三層樓,完成自己的宏愿。三是斯坦因的“探險家精神”觸動了崇尚唐玄奘的王道士,雖不愿意外國人將這些文物帶走,卻讓了步。簡言之,王圓箓賤賣珍貴敦煌文物是“政府不理、經濟需求、信仰吻合”三大原因導致的。

此后,西方竊賊接踵而至。

1908年,法國人伯希和來到敦煌,將藏經洞遺物“翻了個遍”,以白銀500兩換得6000余卷漢文寫本和不少古藏文寫本、200多幅紙絹畫、20余件木雕及大批絹幡和絲織品。由于伯希和通曉漢文,他獲取了藏經洞中學術價值最高的經卷寫本和絹本、紙本繪畫。

1911年,日本人大谷探險隊成員橘瑞超、吉川小一郎用350兩白銀從王圓箓處騙買寫本數百卷,還將兩身精美塑像卷入行囊帶走。

1914年至1915年,俄國人奧登堡到敦煌收集了1.8萬余卷寫本和百余幅絹畫,還剝離竊取了第263等窟的十余幅壁畫和十余尊塑像。

1921年,在蘇俄國內戰爭中失敗的469名白匪軍逃竄至莫高窟,在壁畫上任意涂抹、刻畫,并在洞窟內燒炕做飯,致使大批壁畫被火燎煙熏。

1924年,美國人華爾納用70兩銀子買通王圓箓,粘剝12幅壁畫,帶走第328窟的一尊唐代菩薩彩塑和第257窟的一尊北魏彩塑。

更令人痛心的是,當斯坦因把精美的敦煌文物傳曉于全世界時,清朝官員這才懂得了其重要價值。但他們考慮的不是如何保護,而是千方百計地竊為己有。因此,偷竊一度成風,敦煌文物流失嚴重,敦煌藏經洞被發現后再歷浩劫。

1910年,清政府終于作出決定,將剩余的敦煌文物裝滿6輛大車運往北京保存。可惜、可悲的是,狡黠愚蠢的王圓箓大量隱匿文物,而運送途中又被沿途官僚“雁過拔毛”,運抵北京移交京師圖書館時只剩了18箱,僅8000多件,是出土時的五分之一,且大多已成殘頁斷篇。

功過是非,尚無定論

王圓箓發現藏經洞之后的種種行為,業內人士有兩種不同的說法,一種是“歷史罪人論”,一種是“無知黑鍋論”。

“歷史罪人論”者認為,如果王圓箓第一次盜賣文物是上當受騙,那么后來又連續5次以上在17年間繼續盜賣文物,這肯定不是上當受騙。

“無知黑鍋論”者則認為王圓箓發現藏經洞后,向當地官員匯報,當時的政府卻長達7年置之不理,半路出家的農民道士賤賣文物亦在情理之中。此外,若無引狼入室的中文翻譯蔣孝琬,斯坦因不可能憑蹩腳中文從認死理的王圓箓處得逞;后來,斯坦因將大量敦煌文物暫存安西縣政府達數月之久,也無人過問。再者,伯希和等人偷運文物路過北京時,還向中國官員和學者展示,京城名流誰也沒有提出扣留這批文物,還設宴款待,中國海關也一路綠燈……故認為敦煌文物被盜賣,是王圓箓、蔣孝琬和當朝官員共同犯罪的結果。

歷史地看,藏經洞發現之時,正是清王朝風雨飄搖之際,國人政治意識上無暇顧及,文化觀念上缺乏認知,經濟實力上捉襟見肘,致使敦煌文物慘遭輪番掠奪。

據《西域考古圖記》等相關史料記載,當時,西方人到中國帶走文物時,都持有當地官方許可證,且一路官兵保護,一介道士根本就沒有能力拒絕他們。

客觀地講,王圓箓到達莫高窟時,莫高窟處于“廢棄”的無人管理狀態,王圓箓四處募捐,清理積沙,在某種意義上算是“看護莫高窟的第一人”。據考證,“王圓箓生活很清貧,募捐以及賤賣敦煌文物所得均用在‘功德’上。”

引起爭議的,還有第17窟藏經洞的封閉原因。第17窟原為唐代高僧洪辯的修行禪窟。洪辯去世后,族人及弟子為示紀念,將禪室改為影堂,內塑洪辯塑像。但不知何時何因,這個洞窟存入了大量古代寫經和藝術品,直到被王圓箓發現。

對于藏經洞封閉原因及時間,由于缺乏明確記載無法確知,但近百年來眾說紛紜,并漸漸形成“避難說”和“廢棄說”兩種流派。“避難說”人士認為,在宋仁宗景祐二年(公元1035年)西夏入侵沙州時或在1006年為防御信奉伊斯蘭教的黑韓王朝進攻沙州時,三界寺僧人有計劃地封存了經卷、佛畫、文書等。“廢棄說”人士則認為,在11世紀初葉,隨著佛經樣式的演進,折葉式的刊本經卷逐步替代了古老的卷軸式經卷,因此就把以前使用起來不方便的卷軸經典等進行集中處理,作為敦煌寺院的“神圣廢棄物”而封存。

歷史的爭論繼續留給歷史。

無可爭議的是:藏經洞的發現,讓6萬余件晉朝到宋朝的寫本、刻本及各類文物,在封藏近千年后重見天日。這是人類近代文化史上的一次重大發現,推動了東西方學者的競相整理和研究,并在二十世紀三十年代開始形成了一門新興學問——敦煌學。

(來源:每日甘肅網)

關于我們|媒體合作|廣告服務|版權聲明|聯系我們|網站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請

關于我們|媒體合作|廣告服務|版權聲明|聯系我們|網站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請

甘公網安備 62010002000486號

Copyright©2006-2019中國甘肅在線(甘肅地方門戶網). All Rights Reserved