莫高窟創建1650周年系列報道之四:看守篇

劫掠之后的世紀覺醒

1943年冬,國立敦煌藝術研究所職工在大泉河取冰化水。

本報記者施秀萍

題記:有夢想就有希望。為理想堅守的人,永遠值得我們尊敬和銘記。

1900年夏天,守窟道士王圓箓發現藏經洞后,隨著大量敦煌古代文獻的流失與傳播,莫高窟的價值漸為人識。但當時,絲綢之路已“風光不再”,加上長期的政局動蕩,致使石窟看管不嚴,破敗不堪。

1912年,民國政府成立,終結了一代皇朝,亦終結了中華兩千年帝制。滿清君主政體改變為“中華民國”,并未能真正解決中國問題,但絲絲曙光還是透過歷史的斑駁歲月溫暖地照進了莫高窟。

成立機構,結束無人管理亂局

1900年至1924年,這24年間,在改朝換代中,歷史卻將一個具有無比文化價值的莫高窟賦予一個素質不高的道士管理,造成無可挽回的巨大損失。

時間的車輪緩緩移動。到了1941年10月5日,農歷的中秋佳節,莫高窟迎來了一名改變其命運的學者。時年63歲、時任國民政府監察院院長的于右任,在陜甘寧青新五省監察使高一涵的陪同下,來到敦煌,與正在莫高窟臨摹壁畫的張大千結伴逐洞觀看壁畫。欣賞、驚嘆滿目燦爛的千年藝術宮殿之余,于右任對敦煌藝術珍品大量流失、損壞深感痛惜和憤慨。

返回重慶后,于右任即向國民政府呈交了《建議設立敦煌藝術學院》的提案,懇切指出:“似此東方民族之文藝淵海,若再不積極設法保存,世稱敦煌文物,恐遂湮銷,非特為考古家暨博物家所嘆息,實是民族最大之損失。因此提議設立敦煌藝術學院,招容大學藝術學生,就地研習,寓保管于研究之中,費用不多,成功特大。”

這份提案發表在1942年2月15日重慶出版的《文史雜志》二卷二期西北專號上,后經過討論,交當時的教育部辦理。

1942年,在于右任的積極倡導下,國民政府教育部組織“教育部藝術文物考察團”,由畫家王子云帶團,赴敦煌考察半年多,不僅拍攝了敦煌石窟的大量照片,還臨摹了不少敦煌壁畫。同年6月,中央研究院等部門組成“西北史地考察團”,由陜西武功的西北農學院院長辛樹幟擔任團長,由考古專家向達為歷史組主任,組織勞幹、石璋如等學者赴敦煌對莫高窟進行了實地考察,除測繪丈量和拍攝外,還對敦煌周邊地區的文物古跡進行了勘查。1944年,中央研究院與北大組織“西北科學考察團”,向達、夏鼎、閻文儒等考古學家至敦煌開展了更為細致的考察。

1944年1月1日,在于右任等一批有識之士的大力倡導和社會各界的聲援下,隸屬國民政府教育部的國立敦煌藝術研究所正式成立,常書鴻任所長。

“這標志著敦煌石窟結束了約400年無人管理、任憑損毀、破壞和偷盜的歷史,翻開了保護、研究和弘揚的歷史新篇章。”敦煌研究院第三代“掌門人”“敦煌的女兒”樊錦詩說:“這也為敦煌石窟事業發展奠定了堅實的基礎。”

隨后,李浴、史巖、董希文、蘇瑩輝、潘絜茲等一批有志于保護、開發祖國藝術寶庫的專業人才毅然從魚米之鄉或天府之國,不遠千里集結于鳴沙山下,在工作條件十分艱苦、生活條件極其簡陋的環境下,以飽滿的熱情,積極投身于敦煌的文化藝術事業。

1944年3月25日至4月15日,國立敦煌藝術研究院修筑全長1007米的莫高窟圍墻,被圈入圍墻的洞窟達420余個,“從此關閉有定,管理已較前容易”。

然而由于缺少經費,剛剛成立的敦煌藝術研究所擔負的保護和研究重任難以完成,基本上只起到一定的看守作用。

值得一提的是,1944年8月30日,在搬遷中寺后面土地廟清代塑像時,研究所的工作人員發現泥塑中心支柱上纏繞著六朝經文66種、殘片32片,內容涵蓋佛教的經、咒、疏等,成為繼1900年藏經洞之后的又一次重大發現。

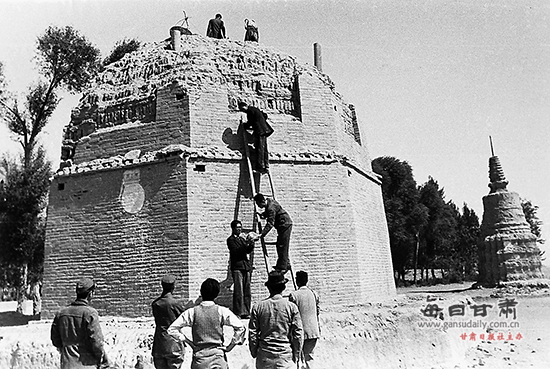

1943年常書鴻等人考察莫高窟千相塔。圖片攝影羅寄梅由敦煌研究院提供

所長來了,歷史“棄兒”有了親人

常書鴻,被譽為“敦煌石窟保護神”。早年,出生于西子湖畔的常書鴻到法國學習油畫,定居法國,事業家庭雙豐收,過著無憂無慮的日子。

但,緣分似乎冥冥中由天注定。

1935年秋的一天,常書鴻漫步在巴黎塞納河畔,在一個舊書攤上,偶然看到由伯希和編的一部名為《敦煌石窟》的畫冊,他在著作中說:“我打開了盒裝和書殼,看到里面是甘肅敦煌千佛洞壁畫和塑像圖片300余幅。那是我陌生的東西。序言說明這些圖片是1907年伯希和從中國甘肅敦煌石室中拍攝來的……尤其是5世紀北魏早期的筆畫,他們遒勁有力的筆觸,氣魄雄偉的構圖……甚至比現代野獸派的畫還要粗野。但這是距今1500年的古畫,這使我十分驚奇,令人不能相信!”常書鴻異常著迷,又根據賣書人提供的信息,至法國吉美博物館看到伯希和從敦煌劫去的藝術品,方知在中國還有這樣一座輝煌的藝術寶庫。

更令人痛心疾首的是,這么珍貴的藝術作品大量流失國外且在國外引起不小轟動,而國人卻不自知,一股強烈的愛國熱情油然而生。為了敦煌藝術寶庫,常書鴻離開生活了9年的法國,放棄了優越的生活條件和工作環境,于1936年毅然回到了祖國。

回國之后,他一直掛念著莫高窟的保護工作,向往著早日實現夢想。1943年3月27日,他肩負籌備“敦煌藝術研究所”的重任,經過幾個月的長途跋涉終于來到敦煌,一腳踏進千佛洞,便沉醉在浩瀚的藝術海洋,如饑似渴地臨摹、研究。

1944年,常書鴻就任敦煌藝術研究所首任所長,與首批“莫高人”起勁地干起來。尤其是針對莫高窟長期無人管理的混亂狀態,制定了清理洞窟積沙、種植防沙林帶、安裝部分窟門、修建防護墻等一系列有效管理辦法和保護措施,使石窟面貌得到初步改觀。同時,有計劃地對洞窟進行調查、考證和臨摹,邁出了歷史性的一步。短短一年,便臨摹復制壁畫上百件,整理編輯出《敦煌石室畫像題識》。

上世紀40年代,莫高窟的生活條件要多艱苦就有多艱苦,常書鴻雖“感到有種遭遺棄的服‘徒刑’的感覺”,但瑰麗的莫高文化吸引著他,他和戰友們克服了一個又一個困難。然而,意想不到的事還是來了。1945年春天,因政局不穩,財力緊張,教育部宣布解散成立剛滿周歲的敦煌藝術研究所。面對這突如其來的殘酷消息,常書鴻和戰友“懵”了。

但他們舍不下令人心醉神迷的莫高窟,那里是藝術的海洋,是夢想的天堂。常書鴻決定面對現實,領導大家繼續干。他用“我們的工作本來就是全憑自己的力量干起來的,研究所的撤銷或不撤銷,實際意義不大”這樣的話安慰大家,鼓勵自己。又奔赴重慶,與傅斯年、徐悲鴻、向達、陳寅恪、梁思成等學者四處呼吁。

皇天不負苦心人。1946年,敦煌藝術研究所恢復,段文杰、郭世清、李承仙、歐陽琳、孫儒僩、史葦湘等一批又一批后來成為杰出敦煌學者的年輕畫家追隨而來,迎來敦煌藝術研究所一段欣欣向榮的日子。1948年8月28日,他們在南京舉辦大型《敦煌藝展》,展出作品500幅,蔣介石在于右任、陳立夫、孫科、傅斯年的陪同下冒雨參觀;后移上海復展,兩番形成轟動效應。到1949年以前,他們共臨摹壁畫900多幅!

馮驥才在《人類的敦煌》一書中這樣描述:真正的生活總是把弱者擊得粉碎,把強者百煉成鋼。科學編號,沿用至今的身份證

1949年9月28日夜,敦煌和平解放。第二天,西北野戰軍司令員彭德懷“保護敦煌千佛洞”的命令傳到了莫高窟。

10月1日,毛澤東主席在北京天安門城樓莊嚴宣告“中華人民共和國成立了”。

勝利的喜訊傳到莫高窟時,常書鴻使勁拉動了大佛殿上鐵鐘的撞索,讓宏亮的鐘聲一波接一波地穿越亙古沙丘,穿越每個洞窟,直達天際。

很快,人民政府接管了敦煌藝術研究所。1950年8月更名為敦煌文物研究所。

1954年,文化部特地撥款,在莫高窟第一次安裝了電燈,為長期在戈壁深處工作的第一代“莫高人”送去光明;1961年,莫高窟被列為第一批全國重點文物保護單位。

1964年,敦煌文物研究所再次對石窟進行編號。

其實,從莫高窟建窟伊始,就有編號。只不過,是按窟主家族、姓氏或窟主神氏表示,如陰家窟、文殊窟等,不具現代考察意義。

以阿拉伯數字為序的編號,有四次,因用途而各異。

第一次,是伯希和編號。從窟區南端開始,再向兩邊展開,建窟時代順序凌亂,只為配合其考察拍攝所需。第二次,是敦煌縣官廳自南至北編號。第三次,是張大千編號。按洞窟下、中、上的層次關系和排列次序編號,科學明了,不足之處是將大窟中的小窟、耳洞附于大窟,編號比實際窟數少。第四次,是史巖編號。但只適用于準備出版的《石窟供養人題記考察》一書。

第五次,是敦煌文物研究所1964年的編號。基本按張大千編號,不同之處在于,一是將附于大窟的小窟、耳洞單獨編號,二是將張大千“之”字型整窟反轉編號。此次編號,共計492窟,一直沿用至今。

(來源:每日甘肅網)

關于我們|媒體合作|廣告服務|版權聲明|聯系我們|網站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請

關于我們|媒體合作|廣告服務|版權聲明|聯系我們|網站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請

甘公網安備 62010002000486號

Copyright©2006-2019中國甘肅在線(甘肅地方門戶網). All Rights Reserved