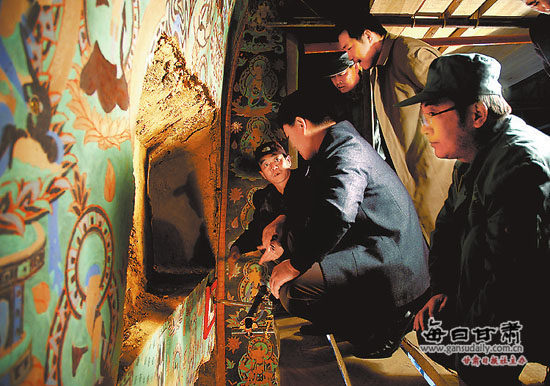

敦煌研究院的保護專家在莫高窟第365窟進行壁畫病害調查。孫志軍攝 (資料圖 由敦煌研究院提供)

莫高窟創建1650周年系列報道之八:本體保護篇

讓人類“寶貝”延年益壽

本報記者施秀萍

題記:單是想想莫高窟這座藝術寶庫有一天會消失,就心疼得不行。人們所能做的,就是盡一切可能為其“延年益壽”,哪怕多一年,哪怕多一天,也好。

莫高窟現存492個洞窟內4.5萬平方米多彩壁畫和2000余尊精美塑像,毫無疑問是人類的“寶貝”。

因敦煌地處偏遠、氣候干燥,自十六國至元朝,上下綿延千年的文化奇珍在歷史長河中雖經多種自然和人為因素的影響,現在的人們還能有幸看到這些“寶貝”。

但幸運的我們能否讓流光溢彩的千年壁畫、塑像再流芳千百年,讓子孫后代也有同樣的“福祉”?

應急施醫,搶救瀕危壁畫

1955年發表的《敦煌石窟調查報告》顯示:莫高窟有病害的洞窟多達250余個,超過半數;其中,壁畫病害面積約4千多平方米,為現存壁畫的10%。而對壁畫危害最嚴重的病害有龜裂、起甲、酥堿、變色、發霉、蟲鳥鼠傷等自然因素,(轉9版)

(接1版)也有油漬煙熏、題字刻畫、膠粘揭取等人為損害。

一方面,大量壁畫需要保護,病害壁畫需要立即整治搶修,否則將全部損壞;另一方面,新的病害還在不斷發生和發展。

挑戰與壓力空前!

1956年,常書鴻等人用一種特別的合成膠與丙酮溶液在壁畫殘片上,做了第一次保護壁畫的試驗。結果既讓起甲壁畫粘著在壁面,顏色也顯得分外鮮明。

1957年,捷克專家使用當時很神奇的“打針修復法”,使起翹的壁畫瞬間變得平整,讓束手無策的那一代“莫高人”得到很好的啟示。但外國專家保密粘結劑配方,又提出苛刻條件,這就倒逼著段文杰、李云鶴等“莫高人”自己去探索。在經過長期探索和反復試驗后,逐漸取得整修病害壁畫的經驗和技術。

比如,針對壁畫地仗,即壁畫的粘土基層與巖壁之間失去粘結關系,導致局部形成空鼓而大片剝落造成的大面積壁畫脫落,采取邊沿加固、泥漿粘貼、鉚釘加固等方法,效果很好。

比如,針對復雜原因造成的龜裂起甲的壁畫,在1962年、1963年期間,在文物保護科學技術研究所胡繼高的幫助下,用聚乙烯醇和聚醋酸乙烯制成粘合劑進行修復加固,一直沿用到上世紀80年代。

比如,針對極其嚴重的酥堿壁畫病害,以更為復雜的工藝用聚乙烯醇和聚醋酸乙烯制成粘合劑進行修繕加固,后被驗證為在敦煌干燥的氣候條件下,是修復壁畫的優良粘合劑,還于1987年榮獲文化部科技成果一等獎……

上世紀40年代至80年代近40年間,李云鶴等一代“莫高人”大約修復了大面積脫落、空鼓、酥堿的壁畫約3000平方米,為祖國搶救了一大批珍貴的瀕危壁畫。

科學研究,防止“舊病復發”

壁畫保護修復真正做起來,其中的繁瑣、雜難,非親歷者真是難以體會一二,文字描述也只能蜻蜓點水罷了。

此前,對起甲壁畫的修復有著明顯的保護效果,但酥堿壁畫,修復后又陸續“舊病復發”,且酥堿情況更為嚴重。

科學研究就迫在眉睫了。

“20世紀80年代后,敦煌研究院不再單純地‘施醫治病’,應急搶修,而是動用很多分析方法和監測手段,逐步邁向科學保護。”敦煌研究院保護研究所所長蘇伯民告訴記者,這一時期,李最雄、周國信等敦煌學者將重點放在莫高窟顏料分析、壁畫病害機理研究、保護加固材料篩選研究等方面,開始尋找壁畫病害的“病根子”,以期對癥“開藥方”了。

1979年至1981年,化工部涂料研究所受甘肅省科委委托,協助敦煌文物研究所用三年時間,在40多個洞窟采集了紅、白、藍、綠、褐五個色種顏料的293個樣品,進行X射線剖析,第一次大規模分析制作材料,初步分析出莫高窟各時代壁畫使用的20余種無機礦物顏料,也初步了解了光照是壁畫顏料變色的主要因素等,終于有了一個良好的開端。

1984年,香港愛國人士邵逸夫捐贈1000萬元港幣,為100個洞窟的近4000平方米壁畫安裝了玻璃屏風,還安裝了398個鋁合金窟門,為石窟管理創造了有利條件。同年,敦煌文物研究所擴大為敦煌研究院,制定了“保護、研究、弘揚”六字方針,莫高窟迎來科學保護的嶄新時代。

1985年,敦煌研究院與蘭化研究院合作,開展了“莫高窟大氣環境質量與壁畫保護”“莫高窟壁畫顏料變色原因探討”的研究,首次對莫高窟窟區大氣中的二氧化硫、硫化氫、臭氧、飄塵、紫外線輻射、日照強度、人群等項目進行長期監測,初步摸清了窟區自然及人文環境要素的季節和日變化規律,試驗了保護洞窟的最佳小氣候條件。

1987年12月7日,莫高窟被聯合國教科文組織列入世界文化遺產。璀璨的敦煌文化更加舉世矚目,也迎來敦煌研究院開展國際合作項目和學術交流的春天。

1988年3月20日,日本文化廳敦煌考察團一行7人,以濱田隆為團長,對莫高窟進行為期兩天的考察。其間,與時任副院長樊錦詩等交流座談,還在第194窟安裝電子溫濕度計和累計式日照計,采用探頭進行長期觀測記錄。這是改革開放后敦煌研究院首次與國外專家在文化保護研究領域開展合作。

此后,敦煌研究院與美國蓋蒂保護所合作,建立全自動氣象站,開始洞窟微環境監測;與日本東京國立文化財研究所合作,開展微環境監測和壁畫制作材料的分析……敦煌研究院與國內外文物保護科研機構廣泛、深入、多領域的合作,為保護事業帶來勃勃生機。

“從1997年起,以敦煌研究院與美國蓋蒂保護研究所合作保護莫高窟第85窟為標志,逐步進入‘把脈問診’階段,科學研究更上層樓。”蘇伯民告訴記者,一系列國際合作,使得“莫高人”對壁畫保護的認識不斷深化,技術不斷完善,不僅理清了壁畫創作的一整套流程,還基本查明了酥堿、空鼓等病害的主要原因。同時,研究出脫鹽、灌漿等成熟的壁畫治理修復技術,“這就相當于,莫高窟保護從‘中醫’轉向‘西醫’,不僅治病,還著力研究病理。”

預防保健,造福子孫后代

防病勝于治病。

“21世紀,對莫高窟的保護,進入‘預防保健’的新時代,主要體現在管理保護、加強研究和人才建設三大方面。”蘇伯民一一分析道:管理方面,先是于2003年頒布實施了首個專項法規——《甘肅敦煌莫高窟保護條例》,為莫高窟保護、利用和管理提供了強有力的法律支持和保障。后又出臺《敦煌莫高窟保護總體規劃(2006-2025)》,使莫高窟系統保護、保存、利用、管理和研究有了指導和依據。蘇伯民說:“研究方面,則主要體現在建立洞窟監測體系,進行游客承載量研究,建設數字展示中心以及初步建立監測預警系統等幾個方面。”

自2001年起,敦煌研究院在國內首開先河,與美國蓋蒂保護研究所合作開展莫高窟游客承載量研究,經過長達十多年的洞窟監測、游客調查等評估分析,于2013年5月確定直接影響各洞窟每日游客承載量的5個關鍵參數:即25人至30人的參觀組人數,為講解員在洞窟中講解和管理游客所能承擔的上限;每平方米2人的實體容量,為洞窟內可接受的實際容量限度;13平方米的洞窟大小,即洞窟可容納一個25人標準參觀組的最小尺寸為13平方米;平均8分鐘的洞窟參觀時間,莫高窟分8條線路參觀,每條線路參觀10個洞窟,每個洞窟平均參觀時間為8分鐘;不超過1500ppm的二氧化碳濃度,即洞窟和游客可接受的二氧化碳濃度不超過1500ppm。

根據上述研究,敦煌研究院于2013年5月16日,確定莫高窟比較安全、合理的游客接待量為每日3000人。

2014年8月1日,歷時4年、投資3億元的莫高窟數字展示中心投入使用,莫高窟日游客承載量由3000人提升至6000人。

“6000人的游客承載量下,洞窟的微環境各項指標都在安全值以內。”敦煌研究院院長王旭東喜憂參半地告訴記者,空鼓、起甲、蟲害等壁畫危害因素總體都得到有效控制,但被稱為“壁畫癌癥”的酥堿病害一直未能根治,只能同現實生活中治癌一樣,一方面進行“放療、化療”,一方面營造空氣相對濕度在60%以內等良好的洞窟環境,“這就不僅需要敦煌研究院精心研究,更需要游客的理解。”

此外,還有難以控制的地震因素以及已在莫高窟壁畫中消失了很長一段時間卻不敢掉以輕心的霉斑。王旭東說:“霉菌一旦產生,就是控制不了的嚴重病害。”為此,敦煌研究院一直密切關注,還專門成立生物實驗室進行長期監測。

2016年7月5日,作為我省科技重大專項計劃項目,敦煌研究院開展的“多場耦合下敦煌石窟圍巖風化與壁畫鹽害機理試驗裝置研發”歷經5年技術攻關順利通過驗收,這標志著石窟保護再次迎來革命性的時代。蘇伯民解釋:“以前監測要在實體洞窟中,不僅對洞窟有影響,而且等待時間漫長;而多場耦合實驗相當于建立一個虛擬洞窟,再模擬溫度、濕度、日照、降雨、降雪及水鹽運移等各種自然環境對洞窟的危害,減輕了對洞窟的影響,縮短了監測與研究時間,意義重大。”

從敦煌藝術研究所時期石窟保護組的三五人,到敦煌研究院時期保護研究所的150人;從應急搶修到科學保護再到主動預防再到多場耦合試驗;從束手無策、外請專家、摸索試驗到國家古代壁畫與土遺址保護工程技術研究中心、古代壁畫保護國家文物局重點科研基地、甘肅省古代壁畫與土遺址保護重點實驗室等多個科研機構落地敦煌……經過70余年幾代人的不懈努力,集珍貴性和脆弱性于一身的世界文化遺產莫高窟迎來了大環境、洞窟微環境、游客承載量、參觀路線、安防情況等“無微不至”的全方位監測的新時代,也迎來視莫高窟為生命的“敦煌兒女”和身挑重任的敦煌研究院“有為而有位”的新紀元。

“未來,挑戰會更大。”敦煌研究院院長王旭東覺得,保護依然不能有一絲一毫的松懈。

(來源:每日甘肅網)

關于我們|媒體合作|廣告服務|版權聲明|聯系我們|網站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請

關于我們|媒體合作|廣告服務|版權聲明|聯系我們|網站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請

甘公網安備 62010002000486號

Copyright©2006-2019中國甘肅在線(甘肅地方門戶網). All Rights Reserved