在嘉峪關腳下國道312線旁的公路文化廣場上,矗立著八棵年輪高達70年的白楊樹。這是五十年代初期嘉峪關養護道班班長鄭占乾帶著妻子及工人家屬們栽植的,是嘉峪關最早的樹,也是見證新中國公路發展歷史的樹,更是見證一代代養路工人艱苦創業的樹。

嘉峪關公路文化廣場

“出了嘉峪關,兩眼淚不干。上望灰色天,下看戈壁灘。”新中國成立初期,一窮二白的國家正在百廢待興。綿延的國道312線甘新公路和養路工人居住的道班房,周邊全是“風吹石頭跑,遍地沒有草”的浩瀚大戈壁。從1950年開始,養路工人一邊養路一邊植樹。經過70多年的努力,甘肅公路總里程從建國之初的3200公里發展到如今的22.3萬公里,高速及一級公路達6000公里以上,縣縣通上了高等級公路。人便于行,貨暢其流。曾經的窮鄉僻壤變成了今天的社會主義新農村,農民兄弟們實現了“出門走路,抬腳上車”的偉大夢想。

嘉峪關公路文化廣場全景

黨的十八大以來,習近平總書記多次對交通運輸服務重大國家戰略、打贏交通扶貧脫貧攻堅戰、建設“四好農村路”等作出重要指示。70多年來,甘肅公路人始終聽從黨的召喚,逢山開路、遇水架橋,用實際行動詮釋了要想富、先修路,公路通、百業興的理念,鑄就了扎根戈壁、艱苦奮斗、無私奉獻、甘當路石的“八棵樹精神”。

“八棵樹精神”到底蘊含著什么?在中國共產黨成立100周年之際,讓我們再次重溫那段激情燃燒的歲月,追尋一代代交通建設者歷久彌新的奮斗足跡。

扎根戈壁 不懼困難 敢叫日月換新天

在甘肅公路博物館,陳列著五六十年代養路工人使用過的最原始、最簡單、最簡陋的生產工具、生活用具和各種珍貴的歷史圖片資料,每一件展品,都見證著養路工人為中國公路建設付出的艱辛勞動。

養路工具(甘肅公路博物館收藏)

羊皮襖、氈帽、氈靴(甘肅公路博物館收藏)

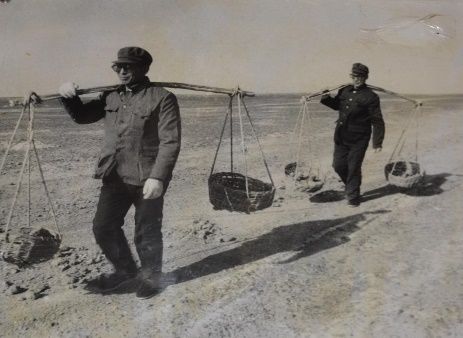

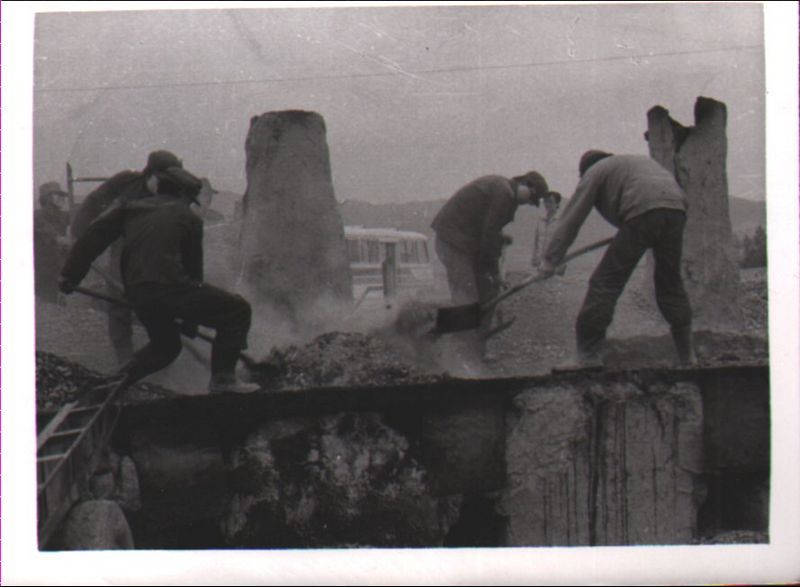

五十年代,公路上沒有任何養護機械,修路養路全靠肩挑筐抬,社會上養路工人被稱為“1079部隊”。“1”代表扁擔,“0”代表籮筐,“7”表示洋鎬,“9”表示鐵锨。養路工人們“晴天一身灰,雨天一身泥”,每天扛著鐵锨、洋鎬,步行養路。他們常年風餐露宿,渴了喝涼水,餓了啃硬饃饃,困了睡麥草堆。

抬笆子

挑筐

“六七十年代,公路一線職工的勞動工具十分簡陋,手中只有鐵锨、洋鎬、架子車、篩網、掃把和油耙子。就是這幾樣簡單的工具,在他們手中就變成了逢山開路、遇水架橋的利器。”甘肅公路博物館館長黃生斌說。“每年春節剛過,正是春寒料峭之時。在地凍如鐵的大漠戈壁深處,篩砂備料的公路人已經忙得熱火朝天。一把鐵锨、一張篩網、一輛架子車和一個‘迎風起舞’的篩砂人。當時路況水平差,集中改造、養護維修都需要大量的砂石材料,為了節約成本,多處治一些路面病害,每個公路職工都有篩砂備料任務,男職工每天1立方米,女職工每天0.8立方米,會一直持續到三四月份。篩砂備料開始時職工們領取的是嶄新的尖頭鐵锨,到這個時候早就磨禿了鐵锨尖,成為橢圓形或者圓形。”

采篩砂料

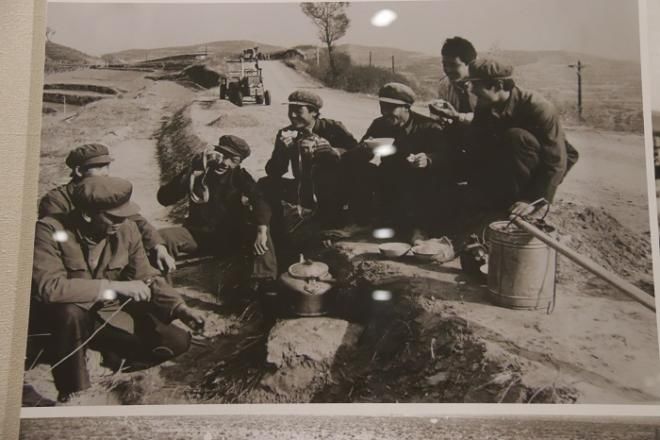

風餐

露宿

“我們剛工作時的道班在玉門市和安西縣(現瓜州縣)之間,全是砂礫路,條件非常差,早上8點上班,6點半就得起床。大家拿著洋鎬、鐵锨、刮板,帶著摟石頭的耙子,要跑十幾公里路。冬日里早晨走了一兩公里,天才麻麻亮。上班的時候我們拿一面旗,在哪里干活就把旗子插在哪里。那時候活兒多,再加上小伙子力氣也大,四斤半重的鐵锨,每個季度就要用廢兩把。這樣從早上干到晚上,累得動都不想動。”今年83歲的嘉峪關公路局退休職工王樹俊老人說。“干活的時候中午回不來,就拿一個半斤大的饅頭當作午餐,到中午饅頭就凍成了石頭蛋,只能化一點、啃一點。因為常年在野外工作,夏天靠著電線桿休息、冬天窩在沙坑中避風,道班上很多職工的胃和關節都造下了病。”

毛驢刮路車

五十年代,全省公路技術等級非常低,大多數公路都是根據地形地貌按照“就地爬”的方式修建的砂礫路和土路,養路工人們靠鐵锨、洋鎬平整坑槽、搓板等病害,工作任務非常艱巨。為提高工作效率,減輕勞動強度,1956年,高臺公路段三十工區養路工人王治隆結合河西地區的實際情況就地取材,采用人畜結合的辦法制造出了第一臺毛驢刮路車,后來經王宗昌改進后開始在河西乃至西北各省全面推廣。

毛驢刮路車

毛驢刮路車構造簡單,由人拉膠輪車組裝而成,車的上部裝有駕車人座椅、操作桿,下部裝有刮板,后在原有車型的基礎上發展成兩輪、雙鏵改制的二輪以及四輪,其中四輪畜力刮路車被西北五省(區)會議審定為畜力車型結構。它使用方便,通常由3--4頭毛驢牽引,由駕車人掌握所刮路面砂子的厚度。他們刮到哪里,就住到哪里,一年四季,風雨無阻,每日可刮路面10-15公里,比用鐵锨鏟路工效提高了24倍。從此,在河西地區一望無際的砂礫路上,經常出現一人、一車、三四頭驢,迎著朝陽,披著晚霞,獨自前行。

已經退休的全省勞動模范、敦煌公路段職工陳呼賽是當年毛驢刮路車的駕車人,盡管年事已高,但回憶起當年工作的場景時,仍然記憶猶新。據他介紹,上世紀五六十年代,酒泉公路總段共有77輛毛驢刮路車,一個道班至少有2輛刮路車。每個駕車人負責幾十公里公路,刮路之前,要提前準備干糧、水和驢的草料等一些必需品,因為路程較遠,五六天才能回來一次。為了趕時間早點完成工作任務,上路作業需要日夜兼程,從日出到日落,風雨無阻,刮到哪里就在哪里打地鋪休息,工作非常辛苦。這樣的毛驢刮路車在蘭州至新疆、嘉峪關至鏡鐵山、瓜州至敦煌公路的養護方面起了重要的作用,延續使用了24年之久。

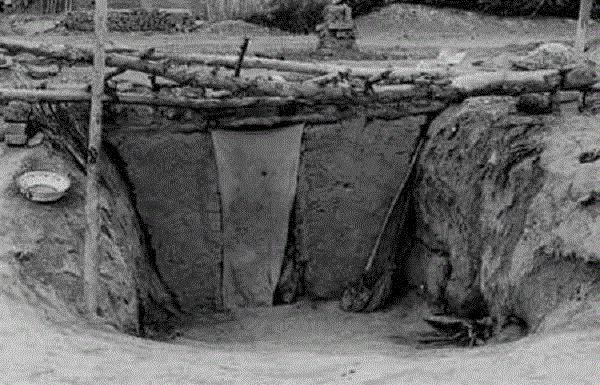

地窩子

“地窩子”是養路工人在戈壁灘上最溫暖的家,也是一代代養路人艱辛創業建設公路的歷史見證。安西素有“世界風庫”之稱,天氣變化莫測,有時早上還是晴空萬里,下午便迎來飛沙走石。工人各個灰頭土臉,飯后碗底上、鍋底上總會沉淀一層細細的沙子。后來大家集思廣益,從平地向下挖一個深2.5米、長6米至8米、寬3米至4米的砂坑,上面用粗樹干做檁條,用細樹干做椽子,鋪上樹枝條或紅柳枝,撒上一層麥草,蓋上一層砂土,然后糊上一層厚厚的草泥,正中間留出天窗用來透氣,形成了地窩子,這樣既可抵御戈壁風沙,又可在嚴冬保暖御寒。每個地窩子左右兩排床,都是大通鋪,可睡五六十人。

艱苦奮斗 聽黨召喚 為經濟發展做貢獻

艱苦奮斗,一直是一代代交通人創業的主旋律。1955年,為適應鏡鐵山鐵礦勘探工作需要,根據交通部指示,甘肅省交通廳集中力量修建了通往鏡鐵山長84公里的專用公路(省道215線嘉峪關至二指哈拉公路)。祁連山區寒風刺骨,冰川腳下空氣稀薄,養路工人們住地窩子、睡大通鋪,憑借簡陋的洋鎬、鐵锨、抬筐、手推車等簡單的生產工具,依靠一不怕苦、二不怕死、頑強拼搏的精神和建設新中國的革命熱情,在4個多月的時間里奇跡般地打通了酒鋼至鏡鐵山礦區這條“無人區”里的運輸生命線,在這次大會戰中,有無數名養路工人負傷,幾十名養路工人因公殉職。

修路

五十年代,嘉峪關以西的玉門是新中國最大的油田。為實現石油東運,幾十輛大油罐車日夜雙班地行駛在國道312線上。當時石油對貧油的中國太重要了,玉門油礦到處寫著“石油,再多生產一噸石油,共和國在焦急地呼喚”。

整個河西的養路工人們喊著:“我們要抗美援朝,必須修好公路”。道班墻壁上用白石灰寫著“人民公路人民建”“抗美援朝、保家衛國”的宣傳標語。

處治病害

由于幾十輛大油罐車晝夜碾壓,公路病害特別是翻漿十分嚴重。當時工人中流傳著一首因及時處治路面病害而常年勞作的號子:“戈壁路呀真糟糕,坑槽遍地路難走,翻車打滑真苦惱,汽車陷住不能走,工廠等著用油料。大家快來齊動手呀,抗美援朝,保家衛國,鋪平大通道!毛主席呀大救星,指引中國向前進,翻身農民做主人,修復公路保暢通,運輸車輛跑得快。人民公路人民建呀,不怕風吹,不怕雪飄,起早睡晚情緒高!”

工地休息

為了減少翻漿頻率,養路工人們發明了省錢而又管用的土辦法。他們用特制的芨芨草席鋪置于翻漿路段,使車輛順利通行。芨芨草席厚1~3厘米,其寬度不小于路面。另一種辦法是挖去翻漿路段的軟泥,然后用干土或樹枝、草皮、卵石等材料來維持通車。直到1956年蘭新鐵路修到玉門之后,玉門石油改由火車運輸,國道312線的運輸壓力才得到緩解。當時的石油工人、養路工人和人民群眾這種艱苦創業、為國分憂的做法,有力地支援了國家的經濟建設,打破了帝國主義國家企圖依靠“洋油”來封鎖和壓制新生的社會主義中國的企圖。

無私奉獻 樂觀向上 開展勞動競賽

“掉皮掉肉不掉隊,流血流汗不流淚”,是六七十年代養路工人開展社會主義勞動競賽最流行的標語。革命理想高于天,在那個物力、財力和技術十分匱乏的年代,針對公路春季翻漿、秋季水毀這種情況,各單位之間、各站班之間互下挑戰書,開展勞動競賽。每隔一段時間,他們就用秤稱鐵锨頭,用鐵锨磨損多少來衡量每個人的工效。這種考核方式更加激發了工人們的熱情和干勁。

用秤稱鐵鍬頭磨損考核工效

勞動競賽

“我是1969年10月從金塔生產隊上派到703戰備公路的。有一次,在我裝運石頭的時候,一塊大石頭掉下來,當時就把大拇指頭砸爛了,血從指甲縫里涌了出來。我忍著痛眼睛一閉,直接把砸裂的指甲蓋揪下來扔掉了,去找工地上的大夫上了一點藥,繼續跟上干。”嘉峪關公路局76歲的退休工人曹天銀老人說。

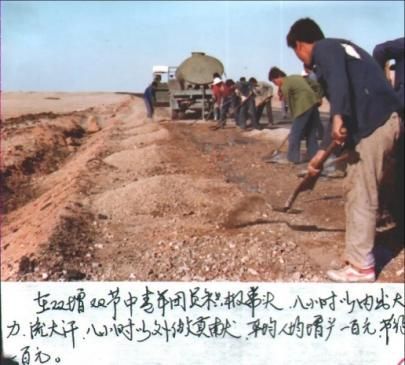

“雙增雙節”勞動競賽

1971年5月8日,甘肅日報報道了安西養路工人的先進事跡。在那個忍饑挨餓的年代,安西十工道班的工人們一邊養好公路保障暢通,一邊自力更生開荒種地。班長張富貴1971年4月作為先進代表參加了北京召開的全國工交會議,受到了周恩來總理及李先念副總理的親切接見。周總理高度贊揚了十工道班“亦工亦農”的做法,還向道班贈送了一臺推土機。在崇高的榮譽面前,十工道班班長張富貴非常謙虛,在他生前接受記者采訪時還說:“我們沒給國家干下什么貢獻,卻受到了最大的榮譽。”

周恩來總理贈送的推土機(甘肅公路博物館收藏)

那時候養路工人吃的是白菜蘿卜,做飯喝水也不方便。據65歲的嘉峪關公路局謝天寶老人回憶,那時候1人1月48斤糧食(面粉),吃的蔬菜是白菜、蘿卜、土豆,段上的大馬車一個月來送一兩次,再沒有別的菜;除了大蒜,別的菜不夠吃也放不住,主要還是白面條拌油潑蒜吃,一個月吃不上一次肉,基本一天兩頓飯。中午回不來,就吃死面餅子喝涼開水。野外干活時,如果想喝熱水,就把鐵鍬洗一下,里面盛上雪或河水,下面架上火,用鐵鍬燒熱了喝。中午休息時,把衣服搭在鐵锨把上,用來遮陽。記得原來有個甜水井道班,在敦煌和瓜州的交界處,附近那個溝里有水,但苦著喝不成。我們趕著毛驢車要走四五公里去山溝里拉水,那溝里的水是甜的,所以就把那個道班起名為“甜水井”。

張富貴老人講述周總理贈送推土機的故事

俗話說,要想富先修路。修路很重要,而護路養路更重要。鏡鐵山礦區海拔5205米,“春夏不長草,氧氣吃不飽;終年雪不斷,四季穿棉襖”。養路工人們常年堅守在寂寞孤獨的礦區,日復一日年復一年,大氣壓低,吃著夾生飯,姑娘小伙各個面容焦黑,一年四季回不了幾趟家,孝順不上年邁的父母,照管不了年幼的孩子……

利用廢舊材料處治路面

幾十年來,在八棵樹的見證下,他們“獻了青春獻終生,獻了終生獻子孫”,許多家庭祖宗三代都是公路人,有的家族竟然有9口人都在最艱苦的公路養護一線上工作。就是現在,長期受到父輩的耳濡目染,許多職工子弟高中畢業時還是報考了交通工程方面的高校,畢業后子承父業,又回到了交通行業。

“我父親領著母親和工人家屬們在嘉峪關鱉蓋山下的道班種下楊樹苗時,才懷上我四個月。后來我和我的小兄弟都參加了交通工作。如今我們都退休了”。鄭占乾老人的大兒子鄭玉生說。

甘當路石 愛崗敬業 奮斗創新不停步

進入六七十年代,公路開始大面積鋪筑油路。1966年和1967年,交通廳投資將甘新公路酒泉至玉門段以及民眾、嘉火、酒火、酒飛等公路鋪筑渣油瀝青路面。一段時間以來,炒盤就成為公路養護職工生產油砂拌和料的重要工具,一直到20世紀90年代有了瀝青拌和樓后,這種繁重艱苦的炒油砂工作才逐漸退出歷史舞臺。

炒拌油砂

今年63歲的朱金蘭是酒泉公路局招收的第一批女養路工,也是第一任女子道班班長。據她回憶,她們道班38名工人中,除2名駕駛員外,其余全是女職工,被稱為女子道班。她們最早的油砂拌和方法采用的是路拌法施工,就是將石子路面刨個小坑,把燒好的瀝青倒入坑中,兩人一組進行翻拌,拌勻后進行路面鋪筑。再后來發展到炒盤上拌料,炒盤就和農村土炕差不多。在炭火上支一塊鐵皮板,將瀝青融化拌以碎石子,用鐵锨不停地翻炒,溫度在150度以上。為避免燙傷,大夏天的職工只好穿著翻毛皮鞋,身上包得嚴嚴實實的,刺鼻的瀝青味熏得人發暈惡心,嗆得人咳嗽,眼睛也睜不開、眼淚直流,手底下還得迅速地翻炒。

朱金蘭帶領女子道班的姐妹們,每天早上七點就開始上班,晚上太陽落山了才回家。在油路修補期,中午沒有休息時間,匆匆吃過午飯后接著干。但職工們任勞任怨、團結一致,誰也不發牢騷、不拖后腿。看著安全暢通的公路,她們體會到了最大的滿足和幸福。

翻拌油砂

“在嘉峪關修建Z091、Z092專用公路時,有段時間我勞累過度腿疼,連著打了2天針。在路上干活的時候,臟得就只能看到眼睛在動彈。當時我們炒油砂,給工人發的皮鞋、手套、雨靴,穿幾天都不起作用了,因為炒盤上溫度很高,雨靴穿久了鞋底就被燙化了,后來發了翻毛皮鞋才有所改善。”曹天銀老人還告訴我們。

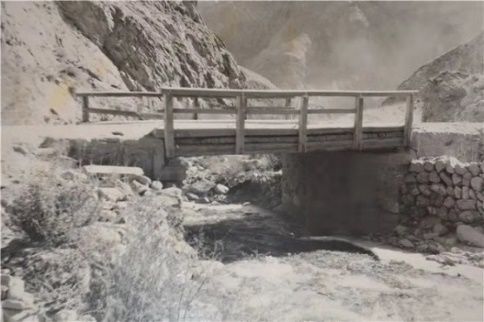

木排架橋涵

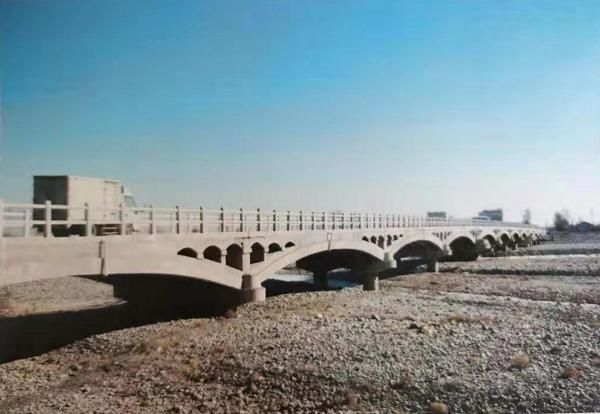

養路工人在拼搏奉獻的同時,技術人員也在積極探索。六七十年代,國家處于困難時期,公路建設一窮二白,用于橋梁建設的鋼筋、水泥十分短缺,如果修建板、梁式橋梁,不僅耗用鋼材,而且資金多。但是任何困難也擋不住公路人為建設祖國鋪路修橋的熱情。為設計出節省鋼筋、水泥、木材的新橋梁,張掖總段橋梁專家許超杰帶領技術人員,潛心研究,耗費了整整10年時間,通過無數次地探索實踐,攻克了微彎板坦肋拱橋的技術難關,甘肅自行設計建造了張掖黑河大橋等二十多座橋梁。

手搖計算機(《甘肅公路博物館收藏》)

1980年,人民交通出版社出版了由許超杰執筆編寫的《微彎板坦肋拱橋圖集》和《微彎板坦肋拱橋》。許超杰創立的微彎板坦肋拱橋這一新的橋梁理論體系,加速了整個甘肅對危險橋涵改建和實現橋梁永久化的進程;得到了交通部的肯定和推廣,為西北交通乃至全國交通建設做出了不可磨滅的貢獻。在許超杰高尚的人格魅力的感召下,甘肅交通科技人才輩出,科技成果如雨后春筍不斷涌現。

張掖黑河微彎板坦肋拱橋

“八棵樹精神”是甘肅交通人踐行初心、擔當使命、攻堅克難、奪取勝利的精神力量。2021年1月,省委常委、宣傳部長王嘉毅作出批示,要求將“八棵樹精神”“作為典型加以宣傳”。2021年春節前夕,甘肅省交通運輸廳在嘉峪關專門召開座談會,黨組書記、廳長劉建勛號召動員交通行業宣傳、傳承和弘揚“八棵樹精神”,把它作為交通人踐行習近平總書記對“兩路精神”實質內涵重要指示批示的具體實踐。大家一致認為,“八棵樹精神”就是甘肅交通職工身邊的“兩路精神”。以鄭占乾、張富貴、許超杰為代表的第一代交通人修路架橋的故事,是交通事業發展的“活化石”“傳家寶”。“八棵樹精神”是對一代代交通人不怕苦、不怕累,愛崗敬業、敢為人先,艱苦奮斗、無私奉獻精神的凝煉和總結,是新時代甘肅交通精神譜系的“根文化”,展現了新時代甘肅交通人堅定主心骨、匯聚正能量、提振精氣神的風采。

慰問鄭占乾老人

2021年5月,甘肅省交通運輸廳召開“八棵樹精神”座談會,舉辦慶祝建黨100周年“八棵樹精神”展。劉建勛要求全行業結合黨史學習教育再接再厲、守正創新,傳承弘揚“八棵樹精神”,立足本職崗位,做好“服務”和“奉獻”兩篇文章,讓“八棵樹精神”成為推動行業精神文明建設的重要載體,向社會公眾展示一流的公路行業新形象。

“八棵樹精神”研討會

慶祝建黨100周年“八棵樹精神”展覽在甘肅公路博物館開展

歷史是最好的教科書,歷史是最好的營養劑。目前,甘肅交通部門正在通過開展“學黨史·講交通故事”等系列主題活動,集中開展挖掘整理和宣傳推介交通故事,讓紅色交通資源、創業歷程立起來、活起來、用起來,使之成為涵養初心使命、激發奮斗熱情、推進新時代交通運輸事業高質量發展的精神源泉和堅定力量。(高匡宇)

作者:高匡宇

單位:甘肅省交通運輸廳

關于我們|媒體合作|廣告服務|版權聲明|聯系我們|網站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請

關于我們|媒體合作|廣告服務|版權聲明|聯系我們|網站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請

甘公網安備 62010002000486號

Copyright©2006-2019中國甘肅在線(甘肅地方門戶網). All Rights Reserved