蘭州刻葫蘆緣起一裁縫

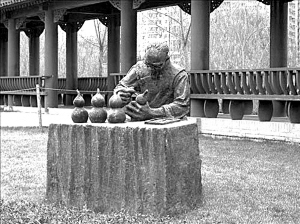

雕刻葫蘆是蘭州的傳統(tǒng)特種工藝。蘭州葫蘆小的如雞蛋,大的似人拳,皮質(zhì)細膩,色澤黃白,滑潤光潔,外形美觀。刻葫蘆便是在精選的葫蘆上,用特制的小刀和鋼針,刻上人物、建筑、山水、動物、文字等,供人們賞玩。

蘭州刻葫蘆的歷史,始于清光緒年間。傳說,當(dāng)時蘭州有個姓王的裁縫,經(jīng)常在雞蛋葫蘆上鐫刻花草,供自己欣賞,這算是蘭州刻葫蘆的始祖。最早的雕刻葫蘆只是刻些山水風(fēng)景或戲劇人物的臉譜。作為兒童玩具在鬧市出售。到了清朝末年,有一個名叫李文齋的秀才,由于窮困潦倒而以雕刻葫蘆謀生。因為他有繪畫和文學(xué)知識,所以設(shè)計和雕刻的葫蘆,內(nèi)容主要取材于歷史故事和神話傳說等,如《桃花源記》《赤壁賦》《蘭亭序》等。雕刻的葫蘆都要做如下處理:先剔去原生表皮,再涂上紅、黃兩種顏色,然后才進行刻畫。用這種方法處理過的刻葫蘆,雖然色澤比較鮮艷,線條也比較明顯,但不為多數(shù)顧客所接受,后來又恢復(fù)為本色雕刻。在雕刻技巧上,主要特點是:人物寥寥數(shù)筆,求其意境,強調(diào)“神似”,山水花卉疏淡相宜,形神兼具,注意風(fēng)致,題款文字細如蚊足,點綴成行,圖文并茂,瀟灑自如,成為賞玩的精品,讓人愛不釋手。他雕刻的葫蘆開始只流傳于甘肅官吏和商人之手,到20世紀(jì)20年代左右,開始由蘭州的古董商人帶到北京,受到同行關(guān)注,被譽為全國工藝品中的“絕技”,并高價求購。但并沒有給李文齋帶來多少好處。恰恰相反,因為李文齋拒絕給當(dāng)時的蘭州警察局長免費刻葫蘆,被無辜抓進監(jiān)獄,死于非命。到20世紀(jì)40年代初,又一位雕刻藝人阮光宇,在繼承前人雕刻工藝的基礎(chǔ)上,進一步發(fā)展了這項技術(shù)。阮光宇把《西廂記》《紅樓夢》《聊齋志異》等作品中的人物故事,巧妙地安排在葫蘆畫面上,并配以詩詞文字,風(fēng)景山水。他雕技嫻熟,刻工細致,使這項美術(shù)工藝品更臻完美。

新中國成立前,刻葫蘆藝人在今張掖路隍廟走道兩旁設(shè)攤雕刻,生活艱苦,衣著襤褸,酷暑寒冬,無人關(guān)顧,命運坎坷,藝術(shù)價值多被湮沒,其珍品又為古董商盤剝占有。新中國成立后,阮光宇、王德山、王云山等老藝人的特殊技藝受到了政府的重視,在有關(guān)部門的組織下,他們充分發(fā)揮一技之長,雕刻出了許多精致的工藝葫蘆,行銷國內(nèi)外。20世紀(jì)50年代末,蘭州刻葫蘆空前繁榮,并于1959年首次出口,行銷英國、德國、匈牙利和蘇聯(lián)等國,每年出口達千枚以上。

20世紀(jì)80年代,雕刻葫蘆的名家阮光宇之子阮文輝繼承父業(yè),博采眾長,又有創(chuàng)新。他將雕刻工藝分為“描寫”與“雕刻”兩種。他針刀并用,以刻、鏟、刮、磨來表現(xiàn)中國畫的勾勒、點垛、渲染、皺擦,從而仿刻出國畫家的潑墨、寫意山水,以及徐悲鴻、齊白石的畫風(fēng)筆意,使雕刻葫蘆工藝達到了出神入化、前無古人的境界,出現(xiàn)了不少精彩奇妙的佳作。他有四套六枚微雕刻葫蘆作品,如《東坡赤壁夜游圖》,在只有約7平方厘米的畫面上刻有一葉扁舟,舟十六人神情迥異,栩栩如生,舟外遠山近樹,疏密有致,另一側(cè)不到半個香煙盒的位置上刻著637字的《前赤壁賦》,字跡工整清麗;又如《嬰戲圖》,整個畫面上共150多個正在嬉戲的孩子,姿態(tài)神情各異,其構(gòu)思的奇妙和刻工的精細,堪稱蘭州雕刻葫蘆的精品;《敦煌飛天》是在直徑為5厘米左右的葫蘆上刻有120位飛天,有的吹笛,有的抱箏,有的反彈琵琶,人物個個彎眉秀目,櫻唇含笑,婀娜多姿,就連飛舞的飄帶和擺動的纖手,也歷歷在目。

《前赤壁賊》《嬰戲圖》《敦煌飛天》和另外三枚《唐詩204首》《唐詩桃園行》《飲中八仙歌》,都已被國家有關(guān)部門定為國家級珍品,由中國藝術(shù)博物館永久收藏。

如今,雕刻葫蘆名家輩出,高手如林,雕刻技藝達到了新的水準(zhǔn)。

關(guān)于我們|媒體合作|廣告服務(wù)|版權(quán)聲明|聯(lián)系我們|網(wǎng)站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請

關(guān)于我們|媒體合作|廣告服務(wù)|版權(quán)聲明|聯(lián)系我們|網(wǎng)站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請

甘公網(wǎng)安備 62010002000486號

Copyright©2006-2019中國甘肅在線(甘肅地方門戶網(wǎng)). All Rights Reserved