藝術日歷

去年,中華書局推出了《紅樓夢日歷(2016年)》,極度暢銷,實體書店、網店甚至幾次斷貨。今年,很多出版社似乎都嗅到了這一火熱的市場,紛紛在年底推出不同主題的日歷書,據不完全統計,迄今已經出版了30余種。其中,《牡丹亭日歷》、《漢字之美日歷》、《唐詩之美日歷》等仍舊得到了大眾的追捧。

但是,社會上也有一種反對的聲音,覺得這種日歷“兩不像”,價錢昂貴不說,還沒什么實用價值,簡直就是“雞肋”。當一件事物得到很多人青睞的同時,自然也會出現反對的聲音,這本無可厚非。但我們更應該思考:日歷書,即藝術品日歷為何會受到很多人的青睞。

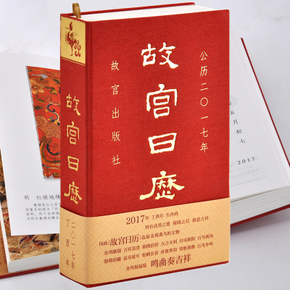

其實,藝術品日歷早已有之。早在1932年,故宮博物院就出版了《故宮日歷》,該日歷除了具備陽歷、陰歷以及節氣等內容之外,還將書畫、青銅器、瓷器等故宮收藏的“國寶級”文物復印在日歷的反面。據當時天津《益世報》廣告記載,這本日歷因銅版紙印刷,價格不菲,但這并不妨礙很多人對它的喜愛,俞平伯、梁實秋、陳布雷等文人及政要的日記中都曾記載了對這一類型日歷的喜愛。梁實秋就曾在給友人的信中坦言:“頃接故宮日歷一冊,既有陰陽日歷可察,復逐日有古物照片欣賞(二月二十與五月廿四重復),實日歷中最佳之作。”《故宮日歷》一直出版到1937年抗戰爆發。

2010年,故宮博物院再次出版了1937年版日歷,而后又推陳出新。但是,那個時候藝術品日歷沒有完全走入大眾的視野,直到2015年才真正火爆起來。

既然它叫藝術品日歷,我們就不應該將它當做普通的書籍來看待,而是要將其看成是一件藝術品。俗話說“亂世買黃金,盛世藏古董”,當一個國家或社會承平日久,解決了馬斯洛心理學意義上的生理、安全和物質等需求之后,人們就開始有了文化審美的需求。而且,人們會更加重視自己民族的文化,尋找文化認同感。這幾年,社會上的“國學熱”恰恰就是需求這一認同感的典型反應。回看受到人們追捧的藝術品日歷內容,無不都與我們傳統文化息息相關。

此外,藝術品的欣賞必須要遵從“場域”,簡而言之,就是藝術品的審美價值與一個人所受到的教育、所具備的經濟條件等外在因素息息相關。以藝術品日歷來說,喜愛它的人必須是受過一定教育且對傳統文化有興趣者。這就決定了這些藝術品日歷并不是面向所有人的,它的消費者只能是一部分人。那么,它就沒有必要完全遵循大眾的消費方式,因為它并不是如柴米油鹽那樣,人人不可缺少,只要日歷書的價格有科學依據且不離譜,這并不是一個值得詬病的問題。

中國有句古話叫“道在日用之間”。以前科技不發達,日歷是農業社會記錄時間的重要工具,人們每天都要翻看,從而知道時令季節,以此來安排農事。現在,雖然日歷的實用價值幾乎被淘汰,但將文化信息附著于日歷之上,在某種程度上也證明了,人們的潛意識里已經開始重視文化,并把文化看成每日必須汲取的給養,這不得不說是一個好現象。藝術品日歷的象征意義要比它的實用意義還要大。(來源:半島都市報 )

關于我們|媒體合作|廣告服務|版權聲明|聯系我們|網站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請

關于我們|媒體合作|廣告服務|版權聲明|聯系我們|網站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請

甘公網安備 62010002000486號

Copyright©2006-2019中國甘肅在線(甘肅地方門戶網). All Rights Reserved