莫高窟創建1650周年系列報道之六:窟體保護篇

給“飛天”一個安全的家

1964年,敦煌研究院在莫高窟南區實施崖體加固工程。

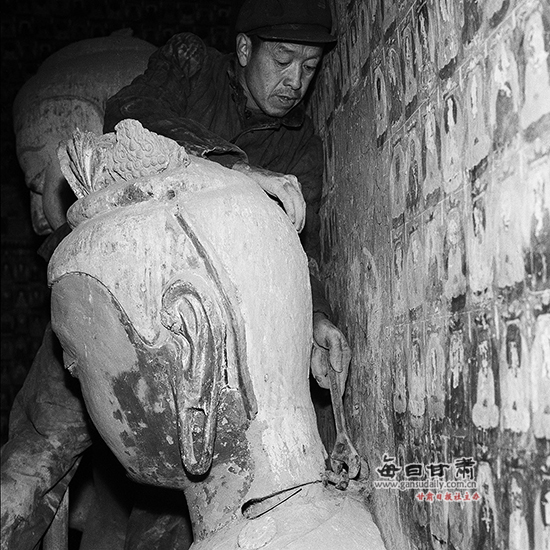

1965年3月,修復莫高窟第427窟菩薩塑像。 (資料圖由敦煌研究院提供)

本報記者施秀萍

題記:給我一個家,一個不需要多大和華麗的地方。

千年莫高窟的2000余尊精美塑像和4.5萬平方米多彩壁畫,就“住”在敦煌鳴沙山東麓1680米長陡崖上的492個洞窟中。

這492個洞窟,大小不一,是“飛天”永遠的家。

這個家,外表樸素,內容豐富。這個家,孑然千年,守望歷史。

哭泣的藝術,誰能給我一個安全的家

莫高窟全部開鑿在前臨宕泉河、東向三危山的鳴沙山東麓斷崖上,崖面是由礫石、沙土及少量鈣質膠結而成的巖質礫石層。

古代先民之所以在此地開鑿洞窟,除了歷史背景外,也是看上了這里的地質條件。

莫高窟的千年歷程也證明,先民眼光獨到。

但,歲月的刀、自然的刀還是無情地揮向莫高窟,一點點地啃噬嚙咬著。

“莫高窟窟體病害是風雨等自然現象和地震地質危害多因素的共同作用造成的。”敦煌研究院保護研究所所長蘇伯民告訴記者,風引起的沙害,不僅會填沒洞窟,還會對洞窟的珍貴壁畫造成磨蝕;雨水則可能匯集成洪水,直接灌入洞窟造成劫難;而經年累月的風化、水蝕,雖然不起眼,卻如同刀削般一點點、一層層地剝蝕,使莫高窟洞窟崖體本身越來越薄,再加上地震等地質災害,若不及時防治,久而久之就會造成各種各樣的病害。

“比如,產生構造裂隙、垂直裂隙、水平裂隙等各種裂隙。”蘇伯民說,就相當于百姓居住的房屋屋頂、墻壁出現裂隙或孔洞,必須及時維修或防治。否則,輕者,風、沙、雨通過孔洞直接進入洞窟危害壁畫塑像;重則,一旦遇到大的震動,洞窟就可能直接垮塌,造成無法挽回的損失。

此外,莫高窟本身也是具有“危險的”。代代先民在1.66萬平方米的鳴沙山崖壁上,見縫插針般地開鑿了492個洞窟,“平均16至27平方米崖面上就有一個洞窟,的確有些密集。”蘇伯民認真地算了算。

加之,又在大窟之間開小窟,形成不同層次、高低錯落、密如蜂巢的石窟群,造成洞窟大小不一、體積相差懸殊、間壁過薄、中下部被挖空使上部失去支撐等現象,使洞窟本身就有著許多不穩定因素。

這種種隱患,都讓“住”在洞窟里的2000余尊精美絕倫的塑像和4.5萬平方米流光溢彩的壁畫時時刻刻發出低沉的呼喊——“誰能給我一個安全的家?”

試驗性加固,探索良方體現“國家責任”

“解放初期,大家就深深意識到保護莫高窟窟體這個‘家’的重要性,但苦于條件、技術所限,只能開展一些試驗性加固工程。”蘇伯民說,這個過程也相當重要,“為今后科學保護探索了道路,摸索了方法。”

1950年7月1日,敦煌藝術研究所更名為敦煌文物研究所,成為國家文物主管部門直屬單位。此后,莫高窟的保護得到更多關注和重視。

1951年,國家文物局委派趙正之、宿白、莫宗江、余鳴謙四位專家組成工作組,針對莫高窟自然環境、建造年代、洞窟損害情況、石窟崖面情況、窟檐情況等開展了三個月的考察,并由古建筑學家陳明達寫成《敦煌石窟勘察報告》,文中第六部分“修理意見”即為敦煌石窟維修保護和研究工作的中長期規劃,成為莫高窟保護工作的綱要性文件。

四位專家在考察的同時,還根據國家文物局要求,進行了一些窟檐局部修繕、窟檐落架大修、為露了頂的窟龕塑像修建臨時窟檐等簡單的修繕工程。

1954年6月28日,文化部致敦煌文物研究所的函指出:“首先應明確認識,保護敦煌石窟不使其遭受任何損失是一項重要的政治任務,當前最嚴重的問題是石窟本身由于地質關系已時有崩塌的危險,風沙雪水正不斷地損壞著壁畫和雕塑,因此繼續做好及時的搶修工作仍是必要的。”

“這體現了‘國家責任’。”蘇伯民說,以前都是常書鴻等藝術家們憑著對藝術的無限熱愛在保護石窟,方法手段上是“傳統手工業式”的;而到了這一時期,思想認識從“底層自覺”上升到“國家層面”,也開創性地運用現代工程技術保護莫高窟,有著劃時代的意義。

如斯,對于喘息了千年的莫高窟,何其幸哉!

“加固石窟,解除地質病害對石窟安全的威脅,并盡可能地保存石窟原有風貌。”盡管沒有任何先例和既有經驗可供參考,但原則很明確。

1956年夏秋之際,國家文物局委派余鳴謙、楊烈、陸鴻年三位古建專家到莫高窟調查研究,核心任務是為加固第248至260窟一段北魏石窟收集資料。

1957年1月25日,國家文物局召開專家會議,陳明達、余鳴謙等考察調研的專家幾乎都到場,對“248至260這一段石窟試驗性加固工程”的原則進行了廣泛討論,并達成“臨時性加固與長遠規劃相結合、事先作好測繪及地質勘探、加固工程可逆”等共識。

“對第248至260窟的加固,是敦煌文物研究所成立后規模最大的工程。”著名敦煌學者孫儒僩在其著作中回憶說,當時加固的主要方法是“方整石砌石柱”,但當地的泥瓦工只會開石料,不懂工程技術,還是常書鴻老所長通過任震英從張掖找來一批退休的青島石匠解了燃眉之急。“總之,(上世紀)50年代對石窟的保護,還處在調查研究和探索試驗階段,除了一些大的項目,零星的修繕從來沒有停止過,可能永遠也不會停止。”

“家”只會更好,石窟保護永遠沒有句號

1962年,文化部副部長徐平羽率團到敦煌考察。考察團認為石窟崖壁裂隙嚴重威脅著石窟安全,提出莫高窟全面加固的計劃。周恩來總理批準撥款百萬元經費。同年11月,鐵道部西北勘測設計院近100人的隊伍進入石窟,在寒冷季節開展地質調查、地質鉆探、地形和洞窟測繪等浩繁的前期工程。

1963年,我國第一次大規模石窟加固工程破土動工。

此后三年,結合我國著名古建筑專家梁思成的“有若無,實若虛,大智若愚”的建設性意見,以保證洞窟安全為主,以堅固穩定、樸素大方、與原有風貌協調的建筑風格為原則,采取“支”“頂”“擋”“刷”的技術,對裂隙縱橫的莫高窟南區崖體和石窟實施了全面的、大規模的危崖加固工程,既解決了石窟的穩定問題,還解決了石窟之間的交通問題。

“此次大規模的加固,大大降低了由于地震造成崖體垮塌的危險性,大大提高了莫高窟的抗震性、穩定性和安全性,使莫高窟能承受7級烈度的地震,使瀕臨坍塌的洞窟,脫離了險境,得到了妥善保護。”蘇伯民告訴記者。

1984年至1985年,根據1963年至1966年四個年頭完成的三期加固工程的原則,又加固了第130窟以南一段172米范圍內的26個洞窟,使莫高窟荒涼破敗的區域也得到了治理,也使莫高窟洞窟之間南北貫通。1986年,又進行了第96窟九層樓上二層的落架大修。

……

“現在已很少修修補補了,精美藝術已經有一個安全的‘家’了。”蘇伯民告訴記者,2000年以后,敦煌研究院繼續通過裂隙灌漿、表面風化加固、鉚固法等措施實施崖體加固,加之保護技術的不斷進步,不僅保持了石窟崖體的“原貌性”,即便遭遇暴風沙、暴風雨,也依然安全,“但這并不意味著保護工作的結束”。

資料記載的,往往是時代的締造者。無數默默無聞的人,比如勘測技術人員、施工工人等,雖然沒有在資料中提及名字,但同樣為莫高窟保護工作做出了巨大貢獻。

90高齡的孫儒僩,至今都記得他們,更記得他們吃苦耐勞、勤奮敬業的精神。他說:“所有參加過莫高窟加固工程的人,為莫高窟保護獻策出力的人,都不應該被忘記。”

(來源:每日甘肅網)

關于我們|媒體合作|廣告服務|版權聲明|聯系我們|網站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請

關于我們|媒體合作|廣告服務|版權聲明|聯系我們|網站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請

甘公網安備 62010002000486號

Copyright©2006-2019中國甘肅在線(甘肅地方門戶網). All Rights Reserved