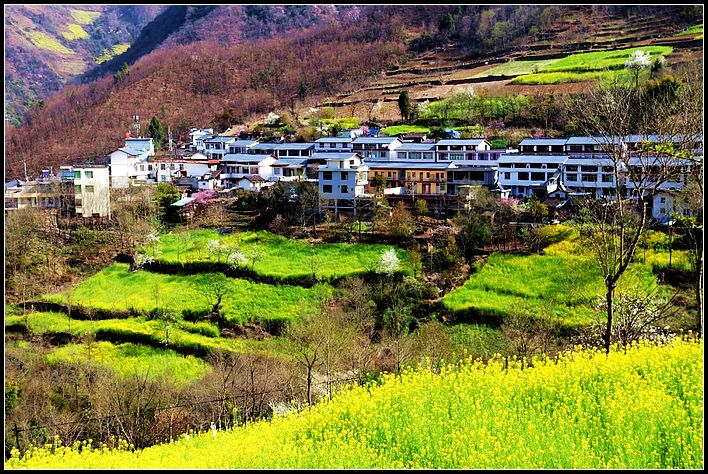

在武都區裕河鎮,產業升級、三產融合、農民增收的生動畫卷正徐徐鋪開,走出了一條綠色發展之路,繪就了一副生態美、百姓富的美麗畫卷。

裕河國家級自然保護區距離武都城區約109公里,地處陜、甘、川三省及秦嶺山系與岷山山系的交匯地帶,總面積51058公頃,最高海拔2472米,最低海拔660米,屬典型亞熱帶氣候。

這里氣候濕潤、空氣清新、云霧彌漫、森林覆蓋率高、河流眾多、酸性土壤和天然有機肥,為茶樹生長提供了得天獨厚的生態條件。目前,全鎮栽植茶園18000畝,是當地的支柱產業。

楓相鄉立足全域綠水青山的生態資源優勢,把發展特色產業作為群眾長久穩定脫貧的治本之策,大力培育和發展生態茶葉、生態特色養殖、魔芋、竹筍、食用菌、勞務輸轉、農村電商等多元產業,增強群眾“自我造血能力”,調動群眾發展增收產業的積極性和主動性。在產業發展過程中,楓相鄉立足生態優勢,在張家院村打造以茶為“媒”,集農家客棧、鄉村旅游、茶葉加工為一體的美麗鄉村田園綜合體示范村。

在滿山茂盛的叢林里,放眼望去,大小茶園星羅棋布,茶農在成行的茶樹旁精心采摘明前茶嫩芽。為了激活茶產業活力,楓相鄉結合“三變”改革模式,盤活百年茶樹種植面積7600畝,示范種植龍井43號100畝,通過引進茶葉收購、加工企業,雇傭茶葉加工人員,直接或間接的帶動了茶農增收。

“這兩年在鄉政府的領導下,我們重視茶園管護,加上我們的氣溫較好,春茶要比區內其他地方的早半個多月的時間,我們專門在家管護茶園,現在要抓緊時間采茶,搶抓市場賣個好價錢,比打工好多了。”正在采茶的唐俊會笑著說,自楓相鄉布局“茶葉產業經濟帶”建設以來,部分像唐俊會一樣不外出務工的群眾大部分時間都在茶園忙活,一年下來收入也能上萬元。在家種茶既掙到了錢,又照顧了家庭和孩子,總體來說很實惠。

與此同時,張家院村茶葉加工小車間也沒閑著,他們搶收青茶、搶抓生產、搶占市場。“我炒的第一批春茶已全部預訂完了,現在正準備炒第二批”正在自家炒茶的劉興明介紹道,目前要提高青茶采摘收購,加大加工力度,加強宣傳推廣,著力實現產銷有效銜接。

據了解,武都區茶葉分布在裕河鎮、洛塘鎮、五馬鎮、楓相鄉四個鄉(鎮)。裕河鎮茶葉年產量在8噸左右,其中龍井約2.5噸、毛尖約5.5噸,累計帶動貧困群眾160戶,戶均年增收5000元以上。全區共有3.25萬畝茶園,采茶面積1.5萬畝,豐產茶園面積0.8萬畝已陸續進入成熟采摘期,年產量10.5萬公斤,產值8400余萬元。

高山藥香飄萬里

近年來,馬營鎮一直在“種什么”上找突破、找出路,農業的探索之路,是要經過時間和汗水來實證。在經過多年的求索后,馬營鎮慢慢走出了自己的發展之路。

該鎮在中藥材產業發展上圍繞“一個龍頭(合作社)、兩個品牌(當歸、羌活)、兩大基地(馬營、兩水)”的工作目標,通過政策引領,鼓勵農戶多元化發展中藥材,以短養長、以菜養藥、林藥套作、長短結合,引導群眾從分散種植到加入合作社規模種植,構筑集種植、貯藏、加工、銷售、運輸為一體的中藥材產業帶,全面提升鎮域內中藥材產品市場競爭力。

目前,馬營鎮共有中藥材基地2萬余畝,預計畝產值達0.5萬元以上,為快速提高農民的經濟收入,助推脫貧攻堅打下了堅實的基礎。

尤其是最近幾年,隴南大力發展電子商務,馬營鎮中藥材產業發展也搭上了電商“快車”,不斷拓寬了營銷渠道。

高山藥香飄萬里,一大批藥材企業“聞香而來”的同時,藏在深山的藥材,遠銷北京、重慶、廣州等地,過去守著“金山”過窮日子的農民,如今的日子越來越紅火。一幅產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕的鄉村畫卷在武都區正徐徐展開。

關于我們|媒體合作|廣告服務|版權聲明|聯系我們|網站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請

關于我們|媒體合作|廣告服務|版權聲明|聯系我們|網站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請

甘公網安備 62010002000486號

Copyright©2006-2019中國甘肅在線(甘肅地方門戶網). All Rights Reserved