常沙娜臨摹整理的敦煌壁畫供養人服飾

莫高窟壁畫臨摹場景

唐勇力巖彩畫《敦煌之夢2》

259窟菩薩胸像

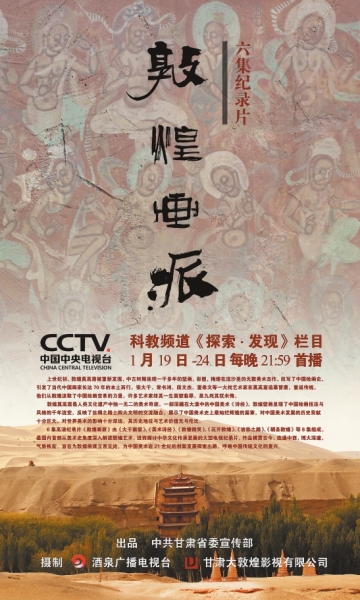

5人制作團隊,歷經3年時間,走訪18個地區,跨越幾萬里路,采訪上百位美術家、理論家,收集數千幅畫作圖片和歷史照片,制作出6集長達4個多小時的紀錄片《敦煌畫派》,并于1月19日晚起在央視科教頻道《探索·發現》欄目播出。10年來,央視共播出這個團隊的9部作品:《敦煌畫派》《大河西流》《祁連夜光》《黑戈壁·黑喇嘛》《敦煌書法》《玄奘瓜州歷險記》《傳世象牙佛》《敦煌伎樂天》《黑戈壁剿匪記》,累計達到40集。

看到秦川第一眼,記者突然想起了一首詩,“我還是喊出\——敦煌\喊出這把刀子\喉嚨才有滴血的暢意”。是的,秦川就是這樣一個為敦煌文化酣暢嘶吼的人。12年來,他奔波在大漠戈壁,先后制作了《大河西流》《敦煌伎樂天》《敦煌書法》等一系列分類詳解敦煌藝術的紀錄片,在業界頗有口碑。6集紀錄片《敦煌畫派》是他和酒泉紀錄片制作團隊的最新力作。

1月19日,《敦煌畫派》正式亮相央視科教頻道《探索·發現》欄目。有人說,它在為一個傳承千年的古老畫派立言立論;有人說,它呈現了千年流變的技法掩映下的敦煌藝術精神;還有人說,它反映的是敦煌文化,契合的是“一帶一路”戰略,提升的是中國文化的自信、自覺。我們相信,該片播出的影響力將超過畫派本身。

這樣一部鴻篇巨制創作的幕后,有著怎樣動人的故事呢?我們一起來看看總導演秦川說《敦煌畫派》的畫里畫外。

從中外美術史的角度切入

2013年4月,紀錄片《敦煌伎樂天》在蘭州首映,省委常委、省委宣傳部部長連輯觀看了該片。秦川說,可能是覺得該片對敦煌藝術中音樂舞蹈這個分支表現得比較深入、到位、有藝術感染力吧,之后不久,連輯部長有意向讓酒泉紀錄片團隊來拍攝紀錄片《敦煌畫派》,希望他們慎重考慮。秦川沒做任何考慮就接受了任務。他甚至覺得這個題目好像本來就該他做。

事實上,這完全是一個冒險的選擇。當他直面這個題材時,突然感覺無從下手。因為,敦煌美術作為敦煌文化的核心,題材之重大、內容之龐雜、資料之浩瀚,駕馭起來難度超乎想象,就像人走在沙漠上,越掙扎越走不出來。它有很強的學術性,但必須用藝術的方式表達出來;它是古代文化瑰寶,但必須與當代觀眾發生關系。更要命的是,美術作品都是靜止的圖,而電視是活動的畫。難怪同行們都驚呼:秦川瘋了,這么“可怕”的選題都敢做?

這真是一個巨大的挑戰。多年來反映敦煌藝術的影視節目層出不窮,給秦川留下的發揮余地已經不多。但秦川仍一意孤行,他想換一個角度重新審視敦煌美術。他發現,大多同類題材都只是從現存的美術遺存中精選一部分,進行平面、靜態地解讀展示,從沒有多少人從中外美術史的角度進行解讀,沒有闡釋古代藝術與當代中國、敦煌美術與世界美術史的關系,盡管可以把敦煌石窟藝術做得很漂亮,但它們是孤立的存在,觀眾很難體悟到敦煌藝術的精髓。基于此,秦川和他的團隊以打破這種障礙為突破口,嘗試站在中國美術和世界美術發展的歷史長河中,尋找敦煌壁畫與中國美術史、世界美術史的關系,與當代藝術創作的關聯,讓美術界以外的普通觀眾也能毫無障礙地欣賞敦煌藝術之美。比如:把大家耳熟能詳的歷史名人、藝術大師和敦煌聯系起來,這種古今中外的串接聯系成為貫穿影片的一條主線。

站在敦煌學研究的最前沿

秦川說,《敦煌畫派》的一大特點是“站在巨人的肩膀上”獲得了學術的高度。創作初期,連輯部長一再告誡他們,不要急著找故事、找畫面,首先要把學術問題搞懂、理順,寫出學術腳本再說。電視是藝術的呈現,而不是學術的闡述,這是非常矛盾的。直到連輯部長說,這個片子本身就是一項學術成果,是給敦煌畫派立言立論,他才恍然大悟。由于從未有過寫學術腳本的經驗,他和團隊只能下笨功夫,一方面把近幾十年來敦煌美術研究的學術成果、學術論文、美術大家的資料全部翻了一遍,理出了清晰的學術脈絡;另一方面與敦煌研究第一線的專家學者保持互動,及時吸納他們最新的研究成果,寫就第一本13萬字的學術腳本。2013年12月,《敦煌畫派》專家論證會召開,雖然腳本得到了專家們的認可,但連輯部長仍不放過,要他們繼續補充完善。大半年后,經過重新梳理、拓展,占有大量新材料、新細節,擴充了一倍的內容,寫就了26萬字的新腳本。這次一舉通過,轉入劇本創作階段。

回顧這一段創作歷程,秦川連連感嘆倍受煎熬。為了采訪到有深度的素材,他們甚至把自己也鍛煉成了“專家”,和真正的研究專家平等對話,屢屢碰撞出新鮮觀點。這使得影片中的專家訪談流暢自如,妙語連珠。正是有了這樣扎實的理論準備,才有了對大量美術資料的靈活運用,對全片敘事結構的駕輕就熟。

下死功夫,下笨功夫

在收視率魔咒的驅使下,當今電視界都在追求短平快,很少有人有耐心花大量時間精細打磨一個作品。但秦川的團隊始終相信真實的力量可以超越時代,他們選擇用最笨的手段,做最翔實的調查和最真實的紀錄。做到無一字無出處,無一畫無來由。他們信奉讀萬卷書、行萬里路的“紀錄法則”,人物和故事發生在哪兒,他們的腳步就追隨到哪兒。三年中,他們數十次到敦煌拍攝,以至于敦煌的熟人都說:“秦川你都不好意思再來了吧?”此外,他們還追隨美術大師的足跡,到北京、天津、成都、杭州、深圳、拉薩、香港、臺灣,直到巴黎采訪拍攝,長途跋涉數萬里,終于將敦煌美術史上的謎團一一解開,將敦煌畫派紛繁復雜的歷史碎片一一整理,勾畫出中國美術波瀾壯闊的歷史風云。

拍攝團隊只有區區五人,每個人都身兼數職,為了提高效率,外出采訪,習慣了省錢的秦川他們常常一天轉戰兩三個城市,約好專家到時間就去,采訪完就走。采訪中,他們也常常遇到小歡喜。秦川只身赴巴黎參加一個中國電影節,一出機場就發現來接機的小伙王棟長得酷似青年常書鴻。簡單溝通后,對方欣然同意出演劇中角色,穿著件舊西裝,穿梭在情景變化不大的塞納河邊,活脫脫一個70年前的常書鴻。更巧的是,第二年,王棟從法國回上海工作,一個“敦煌免費三日游”,就把他誘惑到了莫高窟,終結了常書鴻在敦煌的全部戲份。

冥冥中,似乎有敦煌守護神相助。

用時代信息表述古代文化

為了避免同類歷史文化題材四平八穩慢三拍的弊病,《敦煌畫派》在制作手法和表現方式上作了一些新的嘗試,以適應網絡時代觀眾的欣賞口味,加大信息量,加快節奏感,在單位時間內展示更多藝術信息,每一集都通過一兩個主要人物,形象、生動地把故事講出來。把靜態的美術作品變成鮮活的畫面。他們用網絡搞笑語言,用西方詠嘆調、搖滾樂,讓敦煌壁畫穿越時空,和現代人實現千年對話,增強了作品的觀賞性和時代感,讓人們不知不覺就進入了敦煌藝術。

這幾年,網友從敦煌壁畫和藏經洞文書、絹畫中搜羅出一組無厘頭敦煌畫,在網絡上迅速流傳,引起網友一片驚呼。這些另類敦煌畫都是莫高窟普通畫工不經意的習作,最大程度地反映了古代社會生活的真實面貌。紀錄片也把這些內容收入其中,讓觀眾從中體會到敦煌的風趣幽默,感知到敦煌藝術其實是普通人造的,也是給普通人造的。

這些都無形中加大了后期制作的難度,一幅圖片有時得花很大的功夫,借助特技讓它動起來,和前后的畫面發生關系。全片涉及美術作品、歷史人物照片數千幅,制作難度之大可想而知!

此外,《敦煌畫派》的主題曲選用了方文山作詞、刀郎演唱的《大敦煌》,通過質樸、熱烈又充滿神秘色彩的音樂,增添了紀錄片的歷史斑駁感。

為敦煌畫派立言立論

什么是敦煌畫派?通過一個個故事,一段段紀錄,該片全面對敦煌畫派進行了簡明的理論概括和描述,即以信仰為哲學基礎,以敦煌莫高窟壁畫、彩塑為藝術本源,以敦煌學為學術支撐,以巖彩畫為主要表現技法,以佛教文化、西域社會風情為主要選題,以壁畫臨摹為主要傳承方式,以西域生活寫實為主要創新手段的美術流派。古代無名畫工和當代借鑒敦煌藝術的中外美術家都是敦煌畫派的代表人物。

秦川進一步解釋,影片提煉和歸納出了敦煌畫魂,即開放、包容、創新。

所謂成功,就是差一點失敗的意思

談及該片的制作,秦川直言:“太苦了!太苦了!”前期拍攝起早貪黑,后期制作“點燈熬油”。由于經費緊張,制作中他們不止一次地遇到彈盡糧絕的境地,他說,這個片子有99次失敗的可能,只有一線希望能夠成功。最終,是敦煌畫工靈魂的感召和現當代從敦煌走出來的藝術家們默默無聞的奉獻精神,是省委宣傳部、酒泉市委、市政府的一路支持,幫助他們走了下來。

多年來,秦川一直秉持歷史文化紀錄片的信條是:內容大于形式。為了把內容做到極致,也為了節省經費,12年來的9部40集紀錄片,都由他和另一位撰稿人安秋兩個人撰稿編導,所有的拍攝他親自掌機,所有的剪輯他都要親自操刀,一分一秒地推敲精裝,有時候一天只剪一兩分鐘甚至幾十秒是常有的事,解說詞直到剪輯到最后一秒都在改。

《敦煌畫派》因其豐厚的學術內容,給后期剪輯帶來很大的困惑和難度。連續五個月,他每天在剪輯臺前一趴就是十五六個小時,不斷推翻、重建、再推翻,像一個自己和自己摔跤的人,摔得鼻青臉腫,然后揪著頭發自己努力拔地而起。這些苦、寂寞、煎熬,又一次使他與敦煌畫工把藝術當成生命的精神相遇。秦川說,《敦煌畫派》的拍攝過程,也是我們向古代畫工致敬,向當代敦煌藝術家學習的過程。古代畫工不求名,不圖利,將震撼世界的藝術作品留在大漠中,為了心中的理想犧牲一切;雕塑大師何鄂在天水一座大山的廟宇里,用整整一上午時間雕塑菩薩的一個嘴角,那份投入,那份耐心,那種把生命融入作品的虔誠感動了我們。在紀錄片拍攝捉襟見肘、四面楚歌的艱難時期,在后期剪輯一百多個晝夜的苦熬中,敦煌畫工的精神幫助我們渡過了難關。

終于明白了那句話“所謂成功,就是差一點失敗的意思”,秦川說。

鏈接

什么是敦煌畫派

敦煌畫派是以信仰為哲學基礎,以敦煌莫高窟壁畫、彩塑為藝術本源,以敦煌學為學術支撐,以巖彩畫為主要表現技法,以佛教文化、西域社會風情為主要選題,以壁畫臨摹為主要傳承方式,以西域生活寫實為主要創作手段的美術流派。代表人物主要有常書鴻、張大千、董希文、段文杰、常沙娜等。由于敦煌壁畫的國際影響,也產生了東山魁夷、平山郁夫等國外的代表人物。

敦煌畫派是以甘肅敦煌文化為核心,以西域地域特點為特征的藝術品種,與其他畫派相比,具有以下特點:一是歷史文化厚重。敦煌莫高窟現存492個洞窟,4.5萬平方米壁畫,2400余身雕塑,與麥積山石窟、炳靈寺石窟、魏晉漢墓等文化寶庫共同為敦煌畫派傳承創作提供了無盡的源泉。二是傳承脈絡清晰。敦煌畫派宗法敦煌壁畫,敦煌壁畫從十六國、北魏開始,歷經隋、唐、五代,直至宋、元。在11個世紀里從未間斷。現代以來,敦煌壁畫臨摹者絡繹不絕,名家輩出,藝術傳統得到發揚光大。三是現實與浪漫融合。敦煌畫派采用現實主義和浪漫主義相結合的創作方法,既有表現宗教文化的內容,又有表現現實寫真的內容,形成獨具特色的繪畫體系。四是技藝直承古法。敦煌畫派強調線條、色彩運用,主要采用礦物巖彩顏料,是中國最古老的繪畫技法之一。五是創作體系豐富。敦煌畫派包括早期的壁畫系列,獨特的圖案系列及彩塑系列,現當代的敦煌壁畫臨摹系列,現代巖彩畫創作系列及用其他畫法表現敦煌畫派特征的創作系列,內容豐富,形式多樣。六是人才培養機制完善。除敦煌研究院、敦煌美術研究所等專門機構外,甘肅省內所有藝術院校和國內一些藝術類院校都開設了敦煌壁畫臨摹課、巖彩畫技法課,形成較為完整的專門人才培養體系。七是藝術格局開放。敦煌畫派多元、包容、開放,藝術研究和創作兼收并蓄,不斷探索、勇于創新、廣泛交流。在傳承古老藝術的基礎上,不斷煥發出新的生機和活力。

關于我們|媒體合作|廣告服務|版權聲明|聯系我們|網站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請

關于我們|媒體合作|廣告服務|版權聲明|聯系我們|網站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請

甘公網安備 62010002000486號

Copyright©2006-2019中國甘肅在線(甘肅地方門戶網). All Rights Reserved