圖:流花河/網(wǎng)圖 文:流花河

引言

過去的兩百多年里,幾代人夢想和追尋的一場生產(chǎn)與科技革命,是用機(jī)器生產(chǎn)取代手工勞動、用大規(guī)模工廠化生產(chǎn)取代手工作坊。然而,在科技迅猛發(fā)展的今天,手工藝人的技藝成了需要挽救、保護(hù)的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。作為安順人,你了解我們自己的“民俗文化”嗎?了解多少?

蠟染之鄉(xiāng)

安順?biāo)赜小跋炄局l(xiāng)”的美譽(yù),今北京故宮博物院就陳列有清代皇家宮廷珍藏的一幅安順市郊苗族蠟染背扇扇面。

安順蠟染是我國民族文化的瑰寶,以其色調(diào)典雅、格調(diào)高貴、粗獷豪放,細(xì)膩嚴(yán)密的風(fēng)格及其濃郁的民族特色和古老精美的制作工藝,在國內(nèi)外享有較高的聲譽(yù),被譽(yù)為“東方第一染”,安順也被譽(yù)為“蠟染之鄉(xiāng)”。 2008年列入第二批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。

隨著現(xiàn)代意識的滲透,這一古老而獨(dú)特的手工繪染藝術(shù)在傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上得到發(fā)展,散發(fā)出濃烈的古今結(jié)合氣息。色彩從單一藍(lán)白色變得五彩繽紛,面料由單一的棉布料擴(kuò)展為毛、麻、絲及混紡化纖等多種,生產(chǎn)規(guī)模由家庭式作坊轉(zhuǎn)向工廠化。其制品已不再限于穿、戴、用,已經(jīng)發(fā)展到純欣賞性的蠟染藝術(shù)品如壁掛等,而且獨(dú)樹一幟,躋身于世界藝術(shù)之林。

屯堡地戲

地戲又稱“跳神”,是盛行于屯堡村落的一種民間戲曲,較為集中在安順一帶。每逢新春之后、元宵節(jié)前,安順農(nóng)村隨處可見自編自演、世代相傳的地戲表演。

人們跳地戲主要是為了驅(qū)邪禳災(zāi),也是為了娛樂。以其粗獷、奔放的藝術(shù)個性和深邃的文化內(nèi)涵,演義著一部部屯堡人傾慕、效法的英雄故事。現(xiàn)有地戲370多堂。2006年入選首批國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)項目名錄。

隨著時代的發(fā)展和科技的進(jìn)步,人們的思維觀念也開始發(fā)生變化。在多元型現(xiàn)代文化的沖擊下,地戲在逐漸萎縮,演員年齡偏大且隊伍人數(shù)逐年減少。很多有地戲隊的村寨已停鑼息鼓多年沒有演出,如此下去,令人擔(dān)憂,保護(hù)這一在中國戲劇史上具有戲劇轉(zhuǎn)型活資料的古老劇種,已到刻不容緩之期。

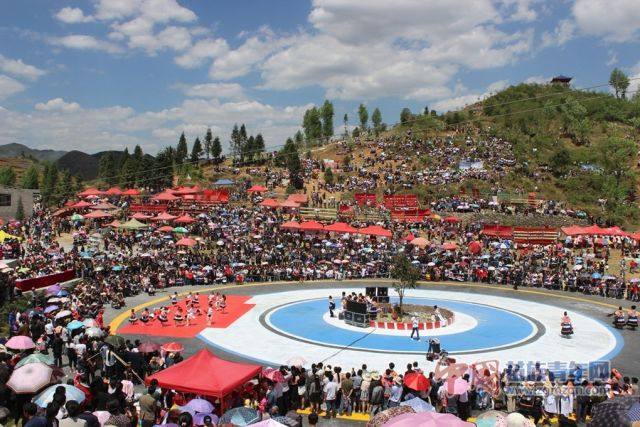

苗族跳花

跳花節(jié)是安順苗族的傳統(tǒng)節(jié)日,也是安順民族民間文化藝術(shù)園地中一簇異彩紛呈的奇葩。傳說是苗族英雄人物楊魯興起的,至今安順北門外跳花山仍以其名命名。2008年列入第二批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。

一年一度的跳花節(jié)日,原由當(dāng)?shù)孛缱迦罕娡婆e主持人,花坡花場場地的選擇,以開闊曠野為宜。節(jié)日那天,高高 的“花樹”披紅帶彩立于曠野場地中央,花樹下設(shè)方桌置放香煙、香茶、美酒、蘆笙等物品,并以花樹為中心展開各種豐富多彩的活動。參加跳花的,不僅是當(dāng)?shù)氐拿缱迦罕姡綀A幾十里乃至百里外的以苗族為主體的各民族群眾也有不少人盛裝前來跳花、觀光。

黔中食城

安順古為四達(dá)之邦, 素以美肴佳膳禮迎八方客。及至清末民國初期,鄉(xiāng)人聚水土之靈異,五味調(diào)和百味香,自成飲食品饌,流譽(yù)黔地。如今逐鄉(xiāng)邦好山好水之境, 名味名品名食府遍及城鄉(xiāng),“吃在安順”已成為到安順旅游的一大特色。

到美麗的安順走一遭,遍地是鱗次櫛比的美食小店,無論是走在各個景區(qū),還是主城“穿越”,只要輕輕吹過的風(fēng)里,皆飽含著絲絲食物清香。

在這里,你不僅可以一回旅行家,還會體驗(yàn)一把“美食家”的樂趣!

汪公崇拜

汪公崇拜是屯堡人對歷史人物崇獨(dú)特拜,汪公不只是汪姓神化的祖先,也是屯堡戍民尊崇的圣賢。汪公在大亂之年,坐鎮(zhèn)一方,保據(jù)郡境,使生靈免于涂炭,人們感其恩而奉為神明,歷代朝庭也不斷追封,汪公廟在歙州城鄉(xiāng)發(fā)展到安徽各地大量修建,明洪武年間,官府在春,秋時節(jié)與民同祭。屯堡“抬亭子“活動是將古代江淮地區(qū)的民俗活動完整地保存下來,如果說地戲是戲劇的活化石,那么迎汪公是江淮社火的“活化石”。

每年春節(jié),人們將“汪公”請下神壇,將福佑送進(jìn)尋常百姓家。隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和外來文化的沖擊,“迎汪公”活動除在大西橋、七眼橋兩鎮(zhèn)的部分村寨還盛行外,其他屯堡村寨已經(jīng)漸漸消失。

2014年以“抬閣(屯堡抬亭子)”之名列入第四批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。

布依古樂

銅鼓十二調(diào)和勒尤是布依族古老的民間樂器,屬于珍貴的民族文化遺產(chǎn)。銅鼓十二調(diào)用青銅鑄造而成,常與嗩吶、皮鼓、大镲、鐃鈸、鑼木棍混合敲擊吹奏,保存了古代樂器的演奏風(fēng)格;勒尤形似嗩吶,短管無碗,上置蟲哨吹奏,音色明亮而甜美,如天籟之音。

具有獨(dú)特的布依族的民族特色,2006年經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)列入第一批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。

布依古樂“八音坐唱”是盤江兩岸布依族群眾在長期的生產(chǎn)和生活中,吸納了部分外來先進(jìn)文化而創(chuàng)作的獨(dú)特的鄉(xiāng)土樂調(diào)。形成于清朝咸豐年間。

“八音”最初以金、石、絲、竹、土、木、匏、草八種質(zhì)料制作的樂器演奏音樂,歷經(jīng)數(shù)百年的歷史演變,改進(jìn)由牛骨胡(牛角胡)、葫蘆胡、月琴、簫筒(無膜笛)、包包鑼、鼓、鐃鈸、丁鑼等樂器演奏。清光緒八年(1882),安龍永和民間藝人賀興義組建馬鞍營布依戲班。“八音”由單獨(dú)的樂隊演奏改為戲曲韻伴奏,并與布依族特色樂器勒尤、木葉和男女同聲演唱的完善融合,形成一種獨(dú)特的坐(彈)唱表演形式。

他們不該留在書本里,

真切融入到生活才是“傳承”。

我們安順,

真的不只是“瀑布”那么簡單~

你喜歡的安順味道,我們都有

立志將安順飲食文化傳揚(yáng)到世界各地

- 安順流花河 -

關(guān)于我們|媒體合作|廣告服務(wù)|版權(quán)聲明|聯(lián)系我們|網(wǎng)站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請

關(guān)于我們|媒體合作|廣告服務(wù)|版權(quán)聲明|聯(lián)系我們|網(wǎng)站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請

甘公網(wǎng)安備 62010002000486號

Copyright©2006-2019中國甘肅在線(甘肅地方門戶網(wǎng)). All Rights Reserved