“假牦牛”之追問:是僅憑一點(diǎn)斷代,還是憑系統(tǒng)性斷代?

作者:郝厚璋

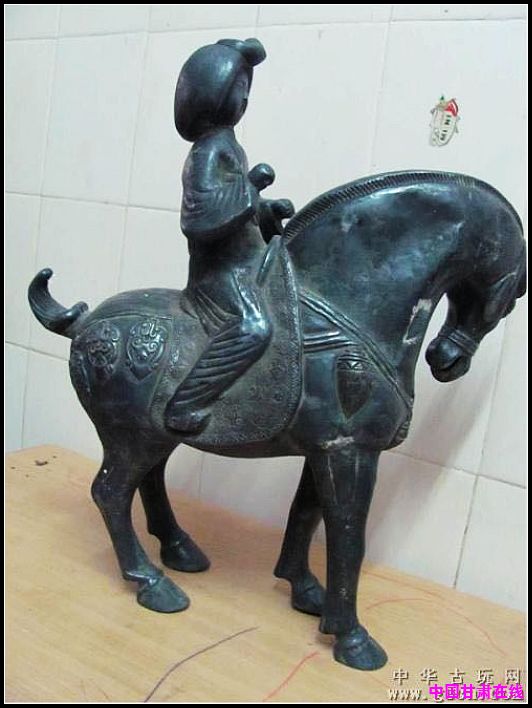

提要: 通過“T”形尋找和寸寸上推,縱線上看,這件銅牦牛脫不開隋朝、唐朝這個(gè)范圍。橫線上看,與隋朝、唐朝對(duì)應(yīng)的青藏高原王國(guó)只有吐谷渾王國(guó)、吐蕃王國(guó)。前面業(yè)經(jīng)論定,我們排除了本地鑄造和游牧民族鑄造的可能性,即不存在私鑄、民鑄、地鑄的可能性。結(jié)論是,這件“假牦牛”是隋唐宮廷制造,即無法支持宋鑄、元鑄、明鑄的可能性。這就出現(xiàn)了一個(gè)問題,這件“假牦牛”是通過什么途徑流入青藏高原的呢?

沒有問題,就不存在爭(zhēng)議。文物斷代上的所有爭(zhēng)議,只有一個(gè)是“真正確”,其他都是“假正確”。不能回答所有問題的追問,就證明不了是唯一正確,也就不能歸入“真正確”。文物斷代是排除法,既是一個(gè)排除“假正確”求得“真正確”的綜合否定過程,也是一個(gè)客觀、平等、公正地對(duì)待每一項(xiàng)爭(zhēng)議的學(xué)術(shù)性裁判過程,而不是一廂情愿代替事實(shí),一點(diǎn)特征代替斷代。畢竟多高的定論改變不了黃牛身子、牦牛尾巴的“假牦牛”造型,畢竟多硬的花招不如一個(gè)對(duì)七大問題老老實(shí)實(shí)的回答。畢竟提出爭(zhēng)議的專家們都不是白癡,畢竟睽睽眾目都不是瞎子。

分清一般性和特殊性,這是鑒別“真正確”與“假正確”的一個(gè)必要前提。

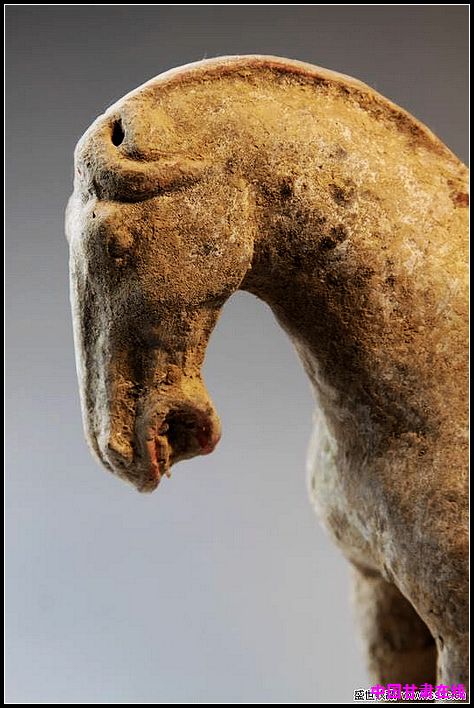

各朝代作品無不打上時(shí)代的烙印,這些烙印就是所謂的時(shí)代特征,或叫朝代特征。一般來說,對(duì)朝代特征突出的文物,特征法斷代是通常采用的方法。但對(duì)于特殊類別的文物,拿特征法去作結(jié)論就未必能確保一定準(zhǔn)確。像這件“假牦牛”其特征類似+較大爭(zhēng)議的特點(diǎn)明顯,就屬于典型的特殊類別文物。如果無視這種特殊,抱守于目的,聽信于編造,偏離于規(guī)矩,固執(zhí)于自信,甚至以一廂情愿代替學(xué)術(shù),一點(diǎn)特征代替斷代,就容易窘于自設(shè)的陷阱,其結(jié)果將比蒙元鑄造說、吐蕃鑄造說回答不了“是不是假牦牛”這類小小的一問還要狼狽難看。

嚴(yán)肅些說,文物斷代工作是一個(gè)系統(tǒng)性學(xué)問,而不是僅憑一點(diǎn)不計(jì)其余。所謂系統(tǒng)性,就是要求問題鏈、證據(jù)鏈、前提鏈、時(shí)間鏈等諸要素的統(tǒng)一。特別是對(duì)特殊類型文物的斷代,如果無法做到問題鏈、證據(jù)鏈、前提鏈、時(shí)間鏈的全面與統(tǒng)一,無論強(qiáng)調(diào)多少特征多高定論都等于無。因?yàn)椋奈飻啻亲鳒p法,學(xué)術(shù)面前所有爭(zhēng)議都是平等的,如果不能回答所有問題的追問,尤其是那些舉不出確切、真實(shí)、系統(tǒng)、成立的證據(jù)鏈的,首當(dāng)否決之列。

抓住根本,是去假存真的最好辦法。抓住根本最簡(jiǎn)捷的途徑就是清理所有爭(zhēng)議,從中剝離出最基本的問題,選取其中最核心的幾個(gè)問題相互貫通,構(gòu)成問題鏈。清理所有爭(zhēng)議,就是緊扣基本事實(shí)而不脫離于客觀,理清核心問題而不糾纏于枝節(jié),目的在于得出全面而不失偏頗的問題鏈。

所謂問題鏈,就是要覆蓋所有問題而不是僅憑一點(diǎn),回答所有問題的追問而不是不計(jì)其余。有了問題鏈,所有的爭(zhēng)議就不離抓住根本這一條了,就可跳出公公婆婆各有理的不切題爭(zhēng)議,從而在更高層次上理性地認(rèn)識(shí)評(píng)判每一個(gè)問題,斯之謂公正。只有公正,才能排除“假正確”,求得“真正確”。

斷代這件“假牦牛”,所有爭(zhēng)議的根本糾結(jié)無不包含于以下這個(gè)問題鏈:

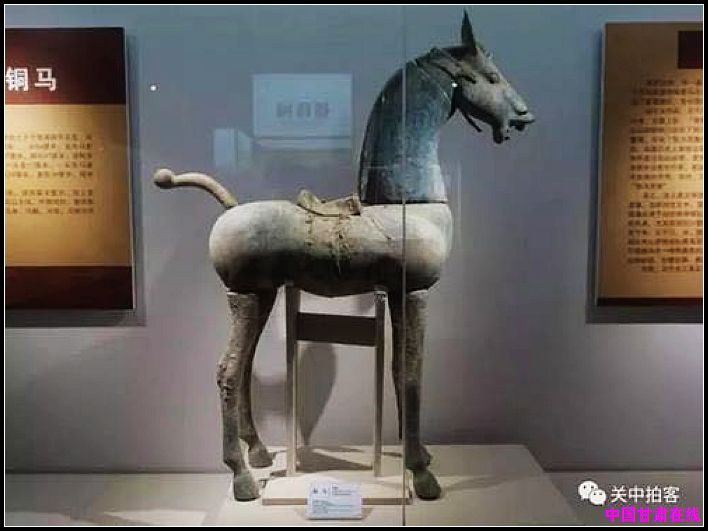

1、是不是“假牦牛”?

2、2馬1牛為什么“同埋而不同朽”?

3、2馬1牛是不是同坑出土?

4、2馬1牛是不是大型禮器?

5、這件“假牦牛”是什么樣檔次的工藝水準(zhǔn)?

6、什么是王室之葬?

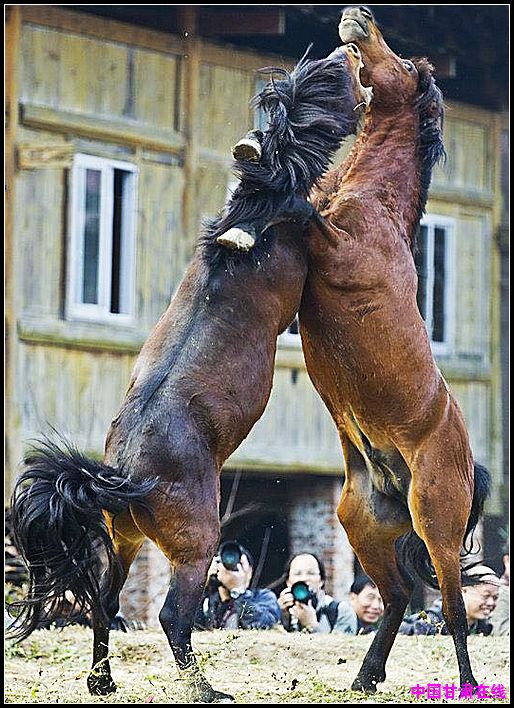

7、“二馬相斗”、弘化公主下嫁能不能構(gòu)成史證?

這七個(gè)問題是這件“假牦牛”斷代上所有問題的核心,或多或少被大家忽視了。要準(zhǔn)確斷代,就必須一個(gè)不少地作出不帶任何含糊的回答。因?yàn)椋@七個(gè)問題雖是最不起眼的,但卻是最要命的,每一問都包含著相關(guān)所有延伸問題的追問。正因?yàn)槊恳粏柖际沁@件“假牦牛”本身所具的最基本特質(zhì),所以這是自證或追問他人無余地回避的殺手锏,更是能夠用以鑒別“真正確”與“假正確”的七道鐵門檻。

需要強(qiáng)調(diào)的是,這七個(gè)問題實(shí)際上也是前提鏈的核心要件,是研究這件“假牦牛”的課前作業(yè)和課堂作業(yè)。換言之,不管提出什么樣的猜想,要研究這件“假牦牛”就必須首先說清楚這七個(gè)問題,這樣才能做到切題。如果其中一個(gè)是否定的,那么所持結(jié)論就毫無余地是否定的。

尤其要注意2馬1牛“是不是同坑出土”、“為什么同埋而不同朽”這兩個(gè)問題,這是前提鏈中最要害的。

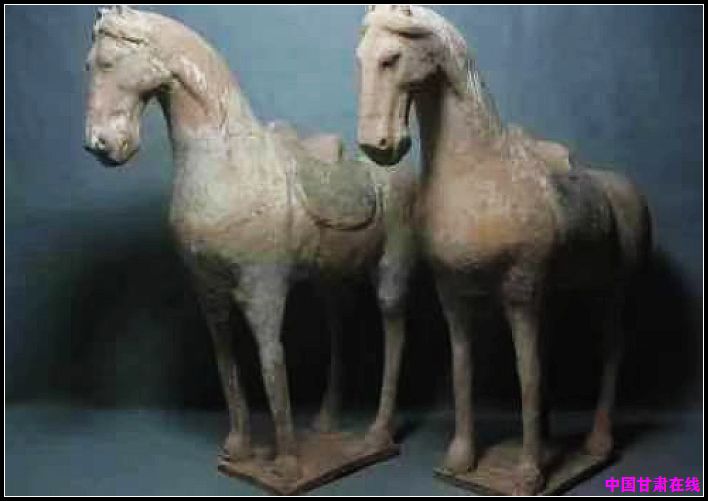

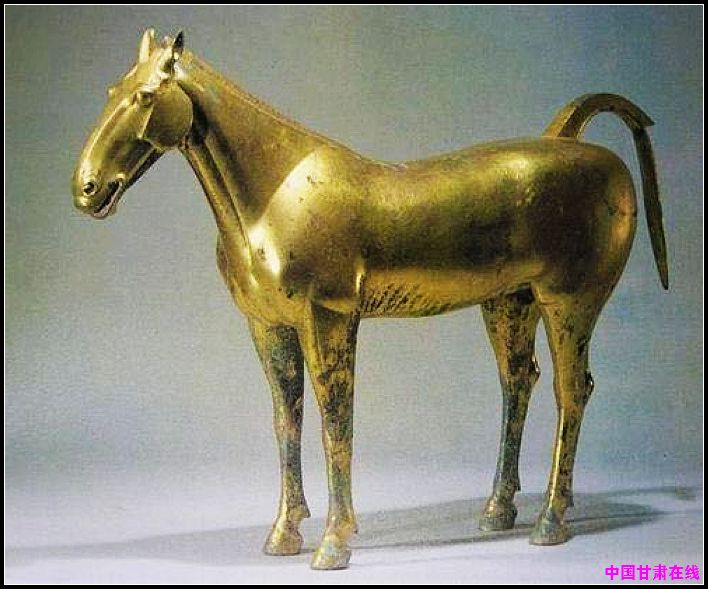

“同坑出土”,就如一根繩子,把1件“假牦牛”與2件銅馬死死地綁定在一起,只要能夠斷代其中之一,關(guān)鍵紐結(jié)就打開了。還意味著,要斷定其中之一,就必須以事實(shí)而不是以漫天猜想去說清楚其外的幾件。2件銅馬,是一把實(shí)實(shí)在在的時(shí)間標(biāo)尺,可以通過寸寸上推丈量出鑄造年代。“為什么同埋而不同朽”,又是一個(gè)否決器,可以驗(yàn)證出到底是“真正確”還是“假正確”,以此否定那些“假正確”。這件“假牦牛”的斷代,同坑出土是必不可少的先決條件,即不能拋開2件銅馬去對(duì)1件“假牦牛”單獨(dú)斷代。如果認(rèn)定“假牦牛”為元代鑄造、或明代鑄造,那就必須清楚地回答“同坑出土”卻“為什么同埋而不同朽”這一核心問題,這個(gè)回答必須是符合時(shí)間線的邏輯性回答,而且要經(jīng)得住圍繞這一核心問題的所有問題的追問,不管有多少特征、多少經(jīng)驗(yàn)、多少著作、多大名頭、多大權(quán)威、多大定論。

文物斷代無論采用什么樣的方法,基本都脫離不了“T”形尋找這一模式。“T”的一豎,代表從現(xiàn)在向過去各朝代逆推的時(shí)間線(現(xiàn)在→→→→→→過去)。“T”的一橫,代表上溯假定的時(shí)代,即可以在這一橫相對(duì)應(yīng)的相關(guān)朝代范圍內(nèi)尋找史證(←←←←同時(shí)代→→→→→)。

所謂尋找史證,就是拿出真憑實(shí)據(jù),以之構(gòu)成證據(jù)鏈。求實(shí)求確,是構(gòu)成證據(jù)鏈的內(nèi)在要求,而不是連篇累牘的漫天猜想?yún)s舉不出一絲貼切的實(shí)證。就這件“假牦牛”來說,同坑出土的這一綁定,就凸顯出被大家忽視了的2件銅馬的重要性。亦即,用以構(gòu)成證據(jù)鏈的東西,必須不能脫離“同坑出土、青銅質(zhì)料、“同埋而不同朽”這三個(gè)條件,而不是依據(jù)所謂朝代特征等那樣的僅憑一點(diǎn),也不是舉不出一點(diǎn)實(shí)證的空論重復(fù)。需要強(qiáng)調(diào)的是,“為什么同埋而不同朽”這一問題是檢測(cè)是“真正確”還是“假正確”的試金石。2件銅馬這把尺子可千萬不要再忽略下去了,也千萬不要再繼續(xù)置若罔聞。

2件銅馬之所以重要,不僅它是丈量這件“假牦牛”鑄造年代的一把時(shí)間標(biāo)尺,也不僅是驗(yàn)證“真正確”還是“假正確”的一把時(shí)間標(biāo)尺,還不僅是定位“假牦牛”鑄造年代的重要時(shí)間標(biāo)尺,更重要的,它是我們準(zhǔn)確排除“假正確”和搜索構(gòu)建證據(jù)鏈的側(cè)向儀、定位儀、掃描儀。可以說,能夠打開這把千年銹鎖的,正是2件銅馬這把銅鑰匙。而“為什么同埋而不同朽”這一問題,恰是正確運(yùn)用這把銅鑰匙的不二法門。

因?yàn)橛辛送映鐾吝@個(gè)先決條件,如果2馬1牛是同一時(shí)代同一群工匠鑄造,在同坑出土+同為青銅質(zhì)料這個(gè)限定下,無論如何回答,對(duì)“為什么同埋而不同朽”這一問題顯然都是不能完全講得通的,至少“一戳就爛”就無法自圓,而且年代越靠后越被動(dòng)。那就只有一種可能性,即2馬與1牛的鑄造很大可能不是出自同一群工匠之手,而且很大可能也不是鑄造于同一時(shí)代。據(jù)挖掘當(dāng)事人回憶,當(dāng)時(shí)殘件拼對(duì)比照,2馬與1牛的大小差不多。依據(jù)僅存的這件“假牦牛”的規(guī)格,所謂大小差不多,毫無疑問2馬1牛都是特大號(hào)的大型禮器。同坑出土更能敲定祭祀禮器的性質(zhì),除了禮器似乎再很難解釋成其他用途。既然是大型禮器,當(dāng)然脫不開禮制管理制度和配享等級(jí)制度。同坑出土,又明指了2馬1牛是同一個(gè)場(chǎng)所的供奉禮器,如果解釋成風(fēng)馬牛不相及的三件東西卻鄭重地埋藏在一起的這種可能性似乎也無法得到支持。

撇開是不是隋唐制造不說,無論對(duì)應(yīng)哪個(gè)朝代,都必須按照“特大型禮器+配享標(biāo)準(zhǔn)+同坑出土+同祠供奉+青銅質(zhì)料+同埋而不同朽”對(duì)應(yīng)“祀馬祀牦牛民族+天祝草原”等限定條件去尋找證據(jù)鏈,且所舉證據(jù)鏈必須說得通以上“+”,而且必須回答所有問題的追問。這個(gè)證據(jù)鏈不是漫天飄忽卻無一實(shí)據(jù),也不是僅憑一點(diǎn)不計(jì)其余,更不是脫離以上“+”的不著邊際。也就是說,如果在“+”限定條件下去尋找證據(jù)鏈,那可能的范圍將大大縮小,大量的“假正確”將自我淘汰。如果單1件“假牦牛”可能的范圍還無限的廣大,那么2件銅馬與1件“假牦牛”的同祀就將可能的范圍又排除壓縮為限定區(qū)間。因?yàn)椋瑹o論什么證據(jù)鏈,都必須得回答諸如“為什么是2件銅馬同祀”而不是同祀1件銅馬或三四件銅馬、為什么2件銅馬僅出土于天祝草原而其他地方未曾發(fā)現(xiàn)等一系列問題的深入追問。須知,不是重大因由的重大關(guān)聯(lián)就不可能進(jìn)入配享序列,古代社會(huì)可完全不同于現(xiàn)代社會(huì)。顯然,僅靠“假牦牛”的所謂某種特征、出土在天祝草原就理所當(dāng)然地屬于游牧民族鑄造之類的空理由是無法給出聽得過去的回答的,更是難以舉出實(shí)打?qū)嵉淖C據(jù)鏈的。

再次提示,禮制在漢文化圈是一根一貫幾千年的繩子,熟練把握古代制度是從事文物斷代工作和研究的起碼知識(shí)儲(chǔ)備,特別是法律制度的令行禁止對(duì)于排除“假正確”、找準(zhǔn)正確路徑非常重要。對(duì)應(yīng)于爵位封授制度、爵位配享制度、陵葬配享制度的是對(duì)“違制”“僭越”等行為的“零容忍”律法條款,其嚴(yán)酷程度比今天對(duì)私造槍炮、私造貨幣等行為的“零容忍”還嚴(yán)重。2馬1牛是大型禮器,且是高精尖技術(shù)集成的特大號(hào),這一特征決定了,這根本上就不是個(gè)有沒有技術(shù)、有沒有資源、有沒有條件鑄造的問題,而是個(gè)容許不容許鑄造的問題。除非2馬1牛是大型禮器這個(gè)前提不存在。這是這件“假牦牛”斷代不能混同于其他器件的非常重要的一點(diǎn),是前提鏈中一個(gè)至為核心的要件,千萬莫再掩耳不聽了。需要補(bǔ)充一句,有別于寺廟等民用場(chǎng)所所用的佛像鐘鼎之類,對(duì)于2馬1牛這樣的特大型禮器在古代管理制度上屬于嚴(yán)格管控的超級(jí)對(duì)象,對(duì)應(yīng)律法就是“謀逆”“篡位”等條款,二者完全是兩個(gè)類別,如果混而為一去理解那是大錯(cuò)特錯(cuò)。不信就去翻查二十四史,看那些“奪爵”“除嗣”案件的下場(chǎng)。這一規(guī)則凡漢文化圈都一樣,沒有例外,甚至更慘酷。

通過“T”形尋找和寸寸上推,縱線上看,這件銅牦牛脫不開隋朝、唐朝這個(gè)范圍。橫線上看,與隋朝、唐朝對(duì)應(yīng)的青藏高原王國(guó)只有吐谷渾王國(guó)、吐蕃王國(guó)。前面業(yè)經(jīng)論定,我們排除了本地鑄造和游牧民族鑄造的可能性,即不存在私鑄、民鑄、地鑄的可能性。結(jié)論是,這件“假牦牛”是隋唐宮廷制造,即無法支持宋鑄、元鑄、明鑄的可能性。這就出現(xiàn)了一個(gè)問題,這件“假牦牛”是通過什么途徑流入青藏高原的呢?

回答是,隋唐宮廷制造、大型禮器的特質(zhì)決定了,能且只能是以身份對(duì)等的形式流入的。先看資料。

資料1:開皇年間(581—600年),吐谷渾數(shù)擾隋境。后,可汗呂夸殺太子,立少子訶。“訶復(fù)懼其父誅之”,謀率其部15000 人戶內(nèi)遷,遭隋拒絕。又,名王拓跋木彌欲率千余戶歸化,隋不納。

資料2:開皇十六年(596年),吐谷渾可汗世伏使隋和親,隋文帝嫁光化公主與世伏。開皇十七年(597年),世伏被殺,弟伏允繼位。其俗“兄死弟繼”,光化公主改嫁世伏弟伏允。

資料3:大業(yè)五年(609年),隋擊吐谷渾,滅其國(guó),可汗伏允逃。與慕容順“來降者十萬余口,六畜三十余萬”。以隋末亂,伏允“復(fù)故地”,據(jù)河西。

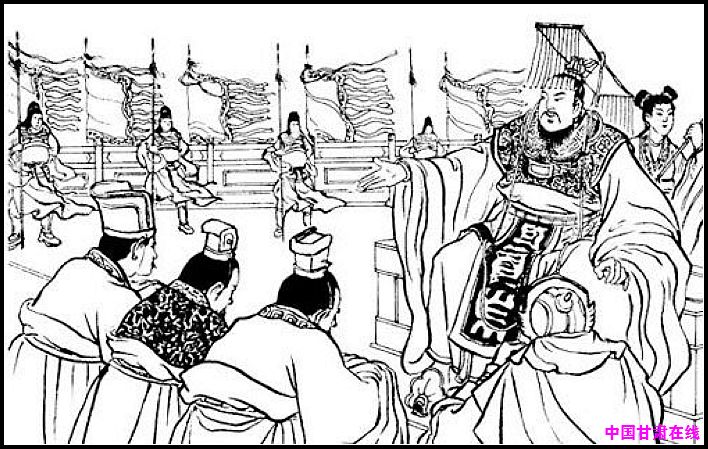

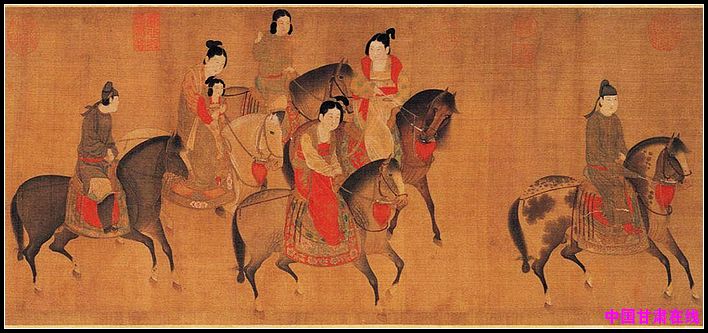

資料4:唐初,與唐時(shí)和時(shí)戰(zhàn)。貞觀九年(635年),遣李靖擊吐谷渾,大破之,伏允被殺。唐遣慕容順就國(guó),被殺。吐蕃進(jìn)略吐谷渾故地,唐立諾曷缽為可汗。后,唐嫁弘化公主與諾曷缽。

資料5: 貞觀十四年(640年),唐太宗李世民許嫁弘化公主與諾曷缽。“以貞觀十七年(643年)出降于青海國(guó)王、勤豆可汗慕容諾賀缽”。

資料6: 大業(yè)五年(609年),隋擊吐谷渾,滅其國(guó),可汗伏允逃。吐蕃崛起,收吐谷渾故地太半。貞觀九年(635年),李靖大破吐谷渾,伏允被殺。以“諾曷缽既幼,大臣爭(zhēng)權(quán),國(guó)中大亂”,吐蕃侵之愈急,收其地又幾半。龍朔三年(663年),吐蕃下伏俟城,亡其國(guó),諾曷缽“與公主引數(shù)千帳走涼州”。

查,隋朝、唐朝嫁吐谷渾的公主7位,嫁吐蕃的公主2位:

開皇十六年(596年),隋文帝楊堅(jiān)嫁光化公主與吐谷渾可汗世伏(?-596年)。

大業(yè)年間(618年),隋煬帝楊廣嫁東華公主與吐谷渾可汗融(慕容順598-635年)

貞觀十四年(640年),唐太宗李世民許嫁弘化公主(622-698年)與吐谷渾可汗諾曷缽(625-688年)。

徽三年(652),唐高宗李治應(yīng)吐谷渾王諾曷缽及弘化公主請(qǐng)婚,許金明縣主與諾曷缽次子梁漢王闥盧摸末為妻。

麟德元年(664),唐高宗李治嫁金城縣主與諾曷缽長(zhǎng)子蘇度摸末(慕容忠648-699年)。

開元九年(721年),唐玄宗李隆基嫁大唐太原郡夫人武氏(702-735年)與吐谷渾燕王慕容曦光(689-738年)。

(?年),平陽郡夫人武氏(?-758年)嫁吐谷渾王室慕容神威(695-756年)。

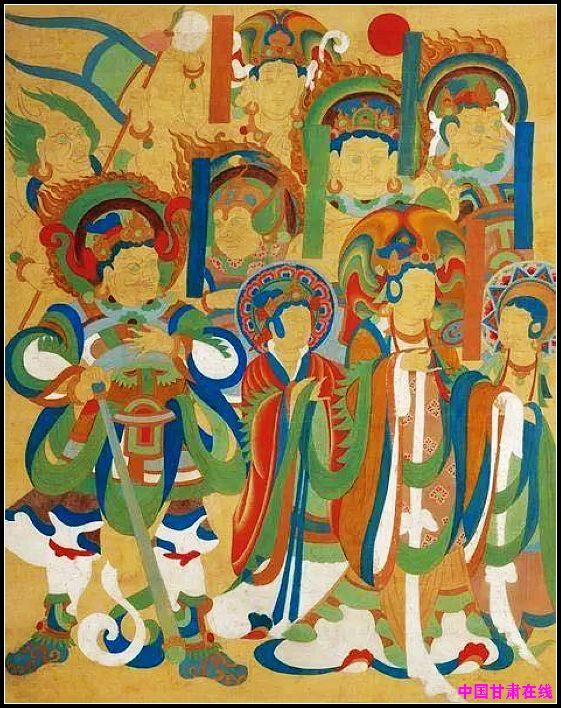

貞觀十五年(641 年),唐太宗李世民嫁文成公主(625-680年)嫁與吐蕃王松贊干布(約617-650年)。

景龍四年(710年),唐中宗李顯嫁金城公主(698年—739年)與吐蕃贊普赤德祖贊(704年-755年)。

以上所列為現(xiàn)可確認(rèn)者。按照涼州出土的吐谷渾王室墓志,隋唐嫁吐谷渾王室的公主不限于7位。

因?yàn)橥鹿葴喭鯂?guó)早于吐蕃王國(guó)300年,是吐蕃王國(guó)滅了吐谷渾王國(guó)。如果直線式思維將目標(biāo)直接鎖定在吐谷渾王國(guó),是不全面的,故此把兩個(gè)王國(guó)的可能性一并考慮。

無論古今,嫁妝是嫁女禮儀中必不可少的一個(gè)要件。皇家嫁女的嫁妝當(dāng)然絕非臣民可比。關(guān)系兩國(guó)邦交的國(guó)家婚娶嫁妝更是國(guó)家級(jí)別的嫁妝,這是毫無疑問的。這件“假牦牛”是不是作為這9位下嫁公主的嫁妝帶入兩個(gè)王國(guó)的呢?

經(jīng)過綜合又細(xì)致的排除,在所有可能性中,以公主嫁妝形式流入的可能性為最大。否則,許多問題會(huì)前矛后盾。注意仔細(xì)對(duì)照“問題鏈”所列七大問題。本系列將對(duì)七大問題全面解答,包括圍繞2馬1牛所有問題的追問。相信其外任何猜想都不會(huì)對(duì)七大問題做到一個(gè)不少的回答,更莫論所有延伸問題的追問了。藏鑄藏有藏祀說、蒙元鑄造說、明朝鑄造說的執(zhí)守者們,可得留心了,莫怪沒提醒過。

是隋朝光化公主?不是。

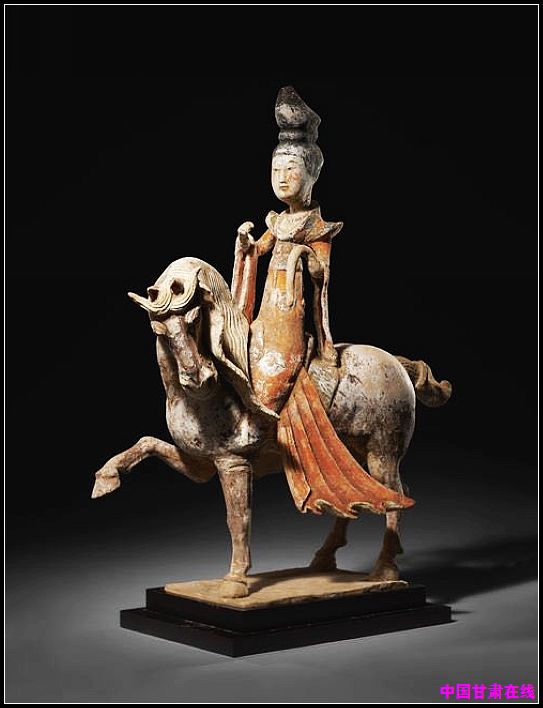

理由如下:(1)我們不妨注意一下,銅牦牛的肚皮、尾巴、眼眶有表示毛須的線條,但這些線條的排列非常整齊,可以說整齊到了呆板的程度。這種整齊是秦漢以來的青銅器的遺風(fēng),與兩宋以后的風(fēng)格大不相同。這也是我們斷定這件銅牦牛不是兩宋以后鑄造的其中一個(gè)支撐證據(jù)。若以存世的青銅器為證,從大的風(fēng)格方面比照,隋朝的青銅器在氣度、飽滿程度方面明顯遜于唐朝。再從雕飾的繁簡(jiǎn)、細(xì)部的打磨、器面的氣泡、用料的變化等方面考察,隋朝的青銅器作品與這件“假牦牛”作品完全就是兩碼事。(2)把光化公主下嫁出去的是隋文帝楊堅(jiān)。楊堅(jiān)何許人也?一位以節(jié)儉垂名的皇帝。《資治通鑒》:“其自奉養(yǎng),務(wù)為儉素,乘輿御物,故弊者隨宜補(bǔ)用。自非享宴,所食不過一肉,后宮皆服浣濯之衣。”隋文帝不僅自己摳門,而且還非常討厭奢侈浪費(fèi),這樣一位吝嗇鬼皇帝下嫁個(gè)公主他能慷慨到哪里去?(3)光化公主是因吐谷渾“數(shù)擾隋境”, “吐谷渾可汗世伏使隋和親”,隋文帝在不堪其擾的情況下才成全兩國(guó)之好的,怎么肯舍奢靡打造如此巨器去厚嫁一個(gè)公主?即使他舍得鑄造,又怎么肯做打磨到盡細(xì)盡微這樣的奢靡之事?(4)隋煬帝楊廣從接位之初對(duì)吐谷渾就很敵對(duì)很強(qiáng)硬,更不可能打造這樣一件“假牦牛”去獻(xiàn)殷勤。即便是隋煬帝贈(zèng)送,即便是609年伏允亡國(guó)逃命時(shí)攜至天祝草原,以618-635年這么長(zhǎng)的時(shí)間段,已“復(fù)故地”的吐谷渾王國(guó)可汗伏允斷無不找回的道理,怎么可能任其繼續(xù)埋藏在天祝草原?

是東華公主嗎?不是。因?yàn)樗鍩蹧]有鑄造出這件“假牦牛”高水平的機(jī)會(huì)。這就牽扯到“隋尚東化公主”的具體時(shí)間問題。

(隋)光華公主嫁世伏→(弟)伏允+(隋)光華公主→(子)慕容順(“曾祖融”)+(隋)東華公主(“尚隋東化公主”)→(子)諾曷缽(“祖諾何拔”)+(唐)弘化公主→(子)慕容忠。

涼州出土的吐谷渾王室《慕容煞鬼墓志》:“王諱煞鬼,字宣昌,陰山人也。曾祖融,吐渾可汗,隋尚東化公主,拜駙馬都尉。祖諾何拔,制封河源郡王,尚大長(zhǎng)公主,薨贈(zèng)兆國(guó)王。”“諾何拔”即諾曷缽。根據(jù)資料,諾曷缽是慕容順的兒子。以慕容煞鬼所稱“祖諾何拔”“曾祖融”推,這個(gè)“曾祖融”就是慕容順,確定無疑。因?yàn)槟饺蓓樖欠实膬鹤樱彩欠实摹笆雷印保@個(gè)“曾祖融”不可能變成伏允或其他人。

“曾祖融,吐渾可汗,隋尚東化公主”,“吐渾可汗”即吐谷渾可汗,“隋尚東化公主”即隋朝皇帝嫁東華公主與慕容順。有些文章理解為唐朝嫁了一個(gè)隋朝的公主給慕容順,是錯(cuò)誤的。如果是唐朝嫁隋朝公主,規(guī)范的古文表述應(yīng)當(dāng)是“曾祖融,吐渾可汗,尚隋東化公主,拜駙馬都尉”,或“尚隋之東化公主”。如果是“隋尚東化公主”,就確定無疑是隋朝皇帝嫁東華公主與慕容順。須知,古人遣詞造句是十分嚴(yán)謹(jǐn)?shù)模螞r這種王室碑文是出自國(guó)手,絕不可能遺留可以歧誤為唐朝皇帝嫁隋朝東華公主這類的常識(shí)性漏洞。由此可見,隋朝嫁了兩個(gè)公主給吐谷渾,一個(gè)是開皇十六年(596年)隋文帝楊堅(jiān)做主的先嫁世伏、后改嫁伏允的光華公主,另一個(gè)就是東華公主。

據(jù)史料,大業(yè)五年(609年)隋煬帝舉兵將吐谷渾王國(guó)第一次滅國(guó),可汗伏允逃,其子慕容順率“十萬余口,六畜三十余萬”“來降”。

據(jù)史料,巡游江都時(shí)隋煬帝將慕容順攜至江都揚(yáng)州,直至大業(yè)十四年(618年)隋朝滅亡后慕容順歸唐,期間慕容順一直被羈在揚(yáng)州。

那么,隋煬帝是什么時(shí)間嫁東華公主與慕容順的呢?

查,隋煬帝巡游江都共三次: 大業(yè)元年(605年)、 大業(yè)六年(610年)、大業(yè)十二年(616年)。

攜慕容順至江都的時(shí)間,大業(yè)十二年(616年)的可能性大于大業(yè)六年(610年),因?yàn)樾赂街娫诹b縻之初是離不開首領(lǐng)的。隋煬帝嫁東華公主與慕容順的時(shí)間也是大業(yè)十二年(616年)的可能性大于大業(yè)六年(610年),因?yàn)檫@與貞觀九年(635年)唐太宗將吐谷渾王國(guó)第二次滅國(guó)時(shí)慕容順被殺其子諾曷缽“既幼”在年齡上是相符的,也與貞觀十四年(640年)唐太宗許嫁弘化公主與慕容順兒子諾曷缽在婚齡上是相符合的。從諾曷缽年齡倒推,隋煬帝嫁東華公主與慕容順的時(shí)間區(qū)間應(yīng)在大業(yè)十二年(616年)到大業(yè)十四年(618年)期間,總之脫不出這個(gè)區(qū)間。至少“隋尚東化公主”的時(shí)間在這個(gè)區(qū)間,否則許多方面不對(duì)鉚。如果按古代婚齡男子18歲算超齡,以635年諾曷缽“既幼”、以640年許嫁弘化公主與諾曷缽倒推,光華公主嫁慕容順的時(shí)間最早早不過618年。如果按《弘化公主墓志》關(guān)于弘化公主“以貞觀十七年(643年)出降于青海國(guó)王、勤豆可汗慕容諾賀缽”的記載,就更能加強(qiáng)這種推定。

雖然隋煬帝是個(gè)能干的主,也是愛事豪奢的主,打造一件銅牦牛為東華公主作嫁禮似乎比較符合其人生的邏輯。但是莫忘了,大業(yè)十二年(616年) 的隋煬帝第三次巡游江都,是在隋末英雄并起天下已亂成一鍋粥的形勢(shì)下,本質(zhì)上講,隋煬帝是假借巡游的名義逃到江都避難去的。當(dāng)時(shí)國(guó)庫罄盡連軍餉都支不出來,隋煬帝愁思難展,還再能有什么好心情去打造什么“假牦牛”?再說,當(dāng)時(shí)軍事第一,人心惶惶,食玉炊桂,工匠們自顧不暇,還哪能夠?qū)P娜缛粘志煤臅r(shí)費(fèi)力地打磨到如此盡致盡微?從618年的局勢(shì)看,隋煬帝嫁光華公主與慕容順不是在風(fēng)光正好的時(shí)候,而是在感覺垂亡的時(shí)候匆匆忙忙為子女安排生路。在這種情況下,就是隋煬帝平生再怎么愛鋪排奢華,真的打造了這件“假牦牛”,也必是遺落在江都揚(yáng)州。因?yàn)椋敝?/span>618年隋朝滅亡前,慕容順一直羈于江都揚(yáng)州,東華公主也必嫁雞隨雞隨伴在揚(yáng)州。新媳婦初上門嫁妝不離身,東華公主不可能獨(dú)身登門吐谷渾王國(guó)去拜見公婆,“假牦牛”這件嫁妝也就沒有隨帶到吐谷渾王國(guó)這個(gè)婆家的可能。何況,此時(shí)的吐谷渾王國(guó)已經(jīng)滅國(guó),可汗伏允逃無所蹤,連婆家在哪里、公婆在哪里都找不到了,何以言歸婆家?即便是這件“假牦牛”再寶貴,隋末亂世連命都顧不過來,如此笨重的招眼之物怎么能顧得上攜之逃亡,更莫論攜去遙遠(yuǎn)荒亂的“涼州之南山”。唐朝開國(guó)后,慕容順與東華公主必是作為隋朝俘虜?shù)纳矸荼徽?qǐng)到首都長(zhǎng)安的,即使此行有攜帶“假牦牛”的可能,俘虜?shù)男心視?huì)受到怎樣的待遇,我想正當(dāng)兵荒馬亂的大唐初年在對(duì)待俘虜?shù)膯栴}上不會(huì)比其他王朝更優(yōu)待。東華公主作為大唐敵對(duì)集團(tuán)的前朝公主,無論是唐高祖還是唐太宗,斷不會(huì)為一個(gè)已嫁公主去精心打造一件“假牦牛”這樣的重禮。縱然635年吐谷渾王國(guó)第二次滅國(guó)時(shí)伏允一死唐太宗就趕忙送慕容順去接替可汗,兵旅當(dāng)急之時(shí),不可能為了示與友善專門為其打造這樣一頭“假牦牛”,更不可能攜如此龐然大物為應(yīng)急趕路者壯行。尚且不論是為東華公主打造還是為慕容順壯威,就是名義上也是名不正言不順。由此可見,這件“假牦牛”與東華公主有任何聯(lián)系的可能性一點(diǎn)都不存在。若以這件“假牦牛”的氣度風(fēng)格與隋朝的格格不入論,就更能加強(qiáng)這種否定。如果不信,可以拿任一亂世末朝的作品與這件“假牦牛”仔細(xì)比照。

是文成公主或金城公主嗎?不可能。

前已論及,恕不贅述。即或是金城公主的嫁妝,必當(dāng)寶藏在拉薩,至少會(huì)供奉于四大寺院,藏族人也絕無任其長(zhǎng)期遺落不追回的可能。何況吐蕃王國(guó)當(dāng)時(shí)勢(shì)力正壯。

是嫁吐谷渾的5位唐朝公主嗎?可能性較大。那么,哪一位的可能性最大?

貞觀十四年(640年),弘化公主(622-698年)下嫁吐谷渾可汗諾曷缽(625-688年)。

永徽三年(652),金明縣主許婚諾曷缽次子梁漢王闥盧摸末。

麟德元年(664),金城縣主下嫁諾曷缽長(zhǎng)子蘇度摸末(慕容忠648-699年)。

元九年(721年),太原郡夫人武氏(702-735年)下嫁吐谷渾燕王慕容曦光(689-738)。

(?年),平陽郡夫人武氏(?-758年)下嫁吐谷渾王室慕容神威(695-756年)。

試問,“可汗諾曷缽”、“諾曷缽長(zhǎng)子蘇度摸末”、“諾曷缽次子梁漢王闥盧摸末”、“吐谷渾燕王”、“吐谷渾王室”5位中,可汗大還是可汗的兒子或王室大?

“弘化公主”、“金明縣主”、“金城縣主”、“太原郡夫人”、“平陽郡夫人”5位中,公主大還是縣主大?

雖然五女之嫁都屬于國(guó)家婚姻,但沒有縣主之禮大于公主之禮、可汗之子之禮大于可汗之禮的道理。何況,諾曷缽長(zhǎng)子蘇度摸末、次子闥盧摸末當(dāng)時(shí)的身份還不是可汗,他們與大唐的這番政治婚姻還是弘化公主一力促成的。而弘化公主是唐太宗的公主,也就是其他四位公主的姑奶奶、祖奶奶輩的人物,斷無可汗之禮低于可汗之子、公主之禮低于后輩縣主的禮儀。即便是游牧民族不講究,作為崇尚禮儀的大唐皇家能不計(jì)較嗎?

又問,大唐王朝對(duì)吐谷渾王國(guó)時(shí)代的弘化公主之嫁更重視,還是對(duì)663年吐谷渾已經(jīng)亡國(guó)后的后輩縣主之嫁更重視?

再問,武則天身后的李唐皇帝出嫁原大周王朝武姓郡夫人的規(guī)格,有沒有高于出嫁李唐公主的可能?

這道國(guó)家婚姻規(guī)格選擇題,各位自己答案。

關(guān)于弘化公主的身世,這里有六個(gè)問題需要理清楚。

第一個(gè),關(guān)于弘化公主是不是唐太宗親生公主?

《新唐書.李道明傳》記載,淮陽王李道明“貞觀十四年,與武衛(wèi)將軍慕容寶節(jié)送弘化公主於吐谷渾,坐漏言主非帝女,奪王,終鄆州刺史。”意思就是,淮陽王李道明說漏了嘴不慎泄露了弘化公主不是唐太宗親生的秘密,為此被削去王爵。有學(xué)者據(jù)此認(rèn)為弘化公主不是唐太宗親生,而是李唐宗室女,即唐太宗的認(rèn)養(yǎng)公主。

查,《新唐書》曰:“諾曷缽身入謝,遂請(qǐng)婚,獻(xiàn)馬牛羊萬。比年入朝,乃以宗室女為弘化公主妻之,詔李道明及右武衛(wèi)將軍慕容寶持節(jié)送公主。”

明白無誤,弘化公主乃“宗室女”。這是白紙黑字的真憑實(shí)據(jù),不屬于漫天編造,也不必以一定是皇帝親生公主就更榮耀。不管是親生公主還是認(rèn)養(yǎng)公主,改變不了弘化公主之嫁屬于國(guó)家婚姻的性質(zhì),國(guó)家婚姻就有國(guó)家婚姻的規(guī)矩,一點(diǎn)不會(huì)影響嫁禮配備的規(guī)格。恰恰相反,為了做派得更像親生公主在嫁禮配備上只有更加抬尊,斷不可能削減,畢竟國(guó)家婚姻可不是開玩笑的。而且,弘化公主許嫁的640年,時(shí)當(dāng)大唐王朝與吐谷渾王國(guó)之間兩國(guó)關(guān)系重建和轉(zhuǎn)折的重要關(guān)頭,更處于大唐王朝對(duì)青藏高原兩個(gè)霸主進(jìn)行戰(zhàn)略再平衡的關(guān)鍵歷史時(shí)刻,弘化公主之嫁在這個(gè)天平上的分量是顯而易見的。從640年許婚到643年派出強(qiáng)大陣容送嫁的鄭重,可以推度唐太宗對(duì)弘化公主之嫁的重視之重和嫁禮配備之精心。

第二個(gè),弘化公主的出嫁到底是哪一年?

在寫作本系列文章的過程中,我翻查了所有能夠找得到手的資料,追查弘化公主下嫁之年的問題,所有文章無不認(rèn)定為貞觀十四年(640年)。據(jù)“貞觀十四年(640年),與武衛(wèi)將軍慕容寶節(jié)送弘化公主於吐谷渾”,所以我也采用了640年。近得《弘化公主墓志》詳閱,其中有弘化公主“以貞觀十七年出降于青海國(guó)王、勤豆可汗慕容諾賀缽”的記載,即643年。相信這兩個(gè)時(shí)間都沒錯(cuò),但《弘化公主墓志》更可靠。畢竟關(guān)于個(gè)人的生死婚娶大事自己更清楚,時(shí)過境遷在墓志上也沒有造假的必要。何況弘化公主之嫁是必上宗室檔案的,史官更不敢有絲毫錯(cuò)誤。對(duì)于這兩個(gè)時(shí)間,應(yīng)該是:貞觀十四年(640年)為弘化公主許婚定親之年,貞觀十七年(643年)為弘化公主正式送嫁之年。婚姻大事一諾千金,皇帝金口更是咳唾成釘。史官以許婚定親之年為準(zhǔn)是沒有錯(cuò)的,畢竟政治正確是歷來的傳統(tǒng)。史官又曲筆道出準(zhǔn)確的成婚時(shí)間,更見他們勇于對(duì)歷史負(fù)責(zé)的一片苦心。史筆這一婉轉(zhuǎn),足見對(duì)于弘化公主身世的問題在當(dāng)時(shí)是屬于多么重要的政治機(jī)密,足見李唐王朝對(duì)此事的敏感程度,也反證出弘化公主之嫁在李唐王朝心目中的分量。

關(guān)于弘化公主正式出嫁的時(shí)間問題,既然已經(jīng)明確,還是遵從《弘化公主墓志》“以貞觀十七年(643)出降于青海國(guó)王、勤豆可汗慕容諾賀缽”的記載為準(zhǔn)。

第三個(gè),為什么640年許嫁卻直到643年才正式送嫁?

探討如下。我們先看吐谷渾王位傳承關(guān)系:

開皇十六年(596年),隋文帝楊堅(jiān)嫁光化公主與吐谷渾可汗世伏。

開皇十七年(597年),世伏被殺,其弟伏允繼任可汗,按照“兄死弟繼”的傳統(tǒng)娶了光華公主。光華公主生慕容順,伏允立慕容順為“世子”。

大業(yè)五年(609年),隋煬帝舉兵將吐谷渾王國(guó)第一次滅國(guó),伏允逃。隨“世子”慕容順“來降者十萬余口,六畜三十余萬”。

大業(yè)十二年(616年),隋煬帝第三次巡游江都,將慕容順攜至江都揚(yáng)州,“隋尚東華公主”與慕容順。

大業(yè)十四年(618年)隋亡,慕容順到長(zhǎng)安歸順唐朝。因?yàn)槟饺蓓槨八迳袞|華公主”的這種民族關(guān)系,所以唐拜慕容順為“駙馬都尉”。

貞觀九年(635年),唐太宗舉兵將吐谷渾王國(guó)第二次滅國(guó),伏允逃,不久被殺。吐谷渾大亂,吐蕃乘勢(shì)與大唐爭(zhēng)搶吐谷渾地盤。大唐立慕容順為吐谷渾可汗,護(hù)送就國(guó),慕容順又被殺。是年,大唐又趕緊立諾曷缽為吐谷渾可汗。諾曷缽者,父慕容順,母東華公主。

貞觀十四年(640年),唐太宗許嫁弘化公主與諾曷缽。

貞觀十七年(643年),唐太宗詔遣淮陽王李道明護(hù)送弘化公主“出降于青海國(guó)王、勤豆可汗慕容諾賀缽”,“資送甚厚”。

(596年)世伏→(597年)伏允→(635年)慕容順→(635年)諾曷缽→(688年)慕容忠→(698年)慕容宣趙→

涼州出土的《慕容煞鬼墓志》曰:“曾祖融,吐渾可汗,隋尚東化公主,拜駙馬都尉”。“曾祖”,即爺爺?shù)母赣H。“融”,人名。這個(gè)“曾祖融”,即慕容煞鬼的曾祖。對(duì)照史料,這個(gè)“曾祖融,吐渾可汗”,即慕容順其人無疑。“隋尚東化公主,拜駙馬都尉”,是言因?yàn)椤八迳袞|化公主”的緣故所以慕容順被大唐“拜駙馬都尉”,而不是大唐“尚隋東化公主”大唐才拜慕容順為“駙馬都尉”。顯然,“隋尚東化公主”與“拜駙馬都尉”分別是隋朝、唐朝兩個(gè)朝代的兩回事,切莫誤解為是大唐一并完成了這兩個(gè)動(dòng)作。所以,把“隋尚東化公主”=唐“尚隋東化公主”的理解是錯(cuò)誤的,把唐“拜駙馬都尉”=唐“尚隋東化公主” →唐“拜駙馬都尉” 的理解也是錯(cuò)誤的。

從以上可以看出諾曷缽的身世脈源:

(隋)光華公主嫁世伏→(弟)伏允+(隋)光華公主→(子)慕容順(“曾祖融”)+(隋)東華公主(“尚隋東化公主”)→(子)諾曷缽(“祖諾何拔”)+(唐)弘化公主→(嗣子五)。

《新唐書·卷二百二十一上·列傳第一百四十六上·西域上》“諾曷缽幼,大臣爭(zhēng)權(quán)。帝詔侯君集就經(jīng)紀(jì)之,始請(qǐng)頒歷及子弟入侍。詔封諾曷缽河源郡王,號(hào)為地也拔勒豆可汗,遣淮陽郡王李道明持節(jié)冊(cè)命,賜鼓纛。諾曷缽身入謝,遂請(qǐng)婚,獻(xiàn)馬牛羊萬。比年入朝,乃以宗室女為弘化公主妻之,詔李道明及右武衛(wèi)將軍慕容寶持節(jié)送公主。”

《舊唐書·卷一百九十八·列傳第一百四十八·西戎》“諾曷缽既幼,大臣爭(zhēng)權(quán),國(guó)中大亂。太宗遣兵援之,封為河源郡王,仍授烏地也拔勒豆可汗,遣淮陽王道明持節(jié)冊(cè)拜,賜以鼓纛。諾曷缽因入朝,請(qǐng)婚。十四年,太宗以弘化公主妻之,資送甚厚。”

慕容順就國(guó)和被殺的時(shí)間是貞觀九年(635年),大唐立諾曷缽嗣位的時(shí)間也是貞觀九年(635年),這個(gè)時(shí)間點(diǎn)是明確的。“諾曷缽既幼,大臣爭(zhēng)權(quán),國(guó)中大亂”,635年時(shí)“諾曷缽既幼”也是明確的。“十四年(640年),太宗以弘化公主妻之,資送甚厚”的記載是明確的,《弘化公主墓志》“以貞觀十七年出降于青海國(guó)王、勤豆可汗慕容諾賀缽”的記載也是明確的。

從諾曷缽婚齡,不僅可以推出諾曷缽本人的出生時(shí)間,還由此可以推導(dǎo)出慕容順的出生時(shí)間、慕容順“尚隋東化公主”的時(shí)間,并由此解開慕容順的生父到底是世伏還是伏允等等一系列相關(guān)謎題。

古人用字是十分嚴(yán)謹(jǐn)?shù)模蝗粫?huì)被人笑話。能肩史官之任的更是學(xué)問家中的學(xué)問家,無不是如歐陽修、宋祁、宋濂、司馬光、司馬遷、班固這樣的頂尖級(jí)大家,可不像現(xiàn)在。“尚”,即還處于那個(gè)時(shí)間段之中。“既”,就是剛剛跳出那個(gè)時(shí)間段。古人稱孩子以未脫懷為嬰,十歲之前為幼,又以男子15歲當(dāng)婚。《禮記.曲禮》:“人生十年曰幼,學(xué)。二十曰弱,冠。三十曰壯,有室。”“尚幼”就是指還在十歲以下,“既幼”就是剛剛超過十歲,但還沾著“幼”的邊。635年大唐扶保諾曷缽為吐谷渾可汗,此時(shí)“諾曷缽既幼”,也就是諾曷缽剛滿10歲。10歲倒減10年,諾曷缽的出生時(shí)間就是625年。十月滿懷,除非私情,夫婦結(jié)婚當(dāng)年不可能生孩子。古人得子為難,無夭折更難,何況頭胎、二胎生下的不一定就是兒子。總之,“諾曷缽既幼”的時(shí)間鐵定了是635年,“隋尚東化公主”的時(shí)間鐵定了是隋煬帝,而絕不可能變成“尚隋東化公主”的唐太祖或唐太宗。從諾曷缽出生時(shí)間倒推,其父慕容順“隋尚東化公主”的時(shí)間最早早不過大業(yè)十四年(618)年,即隋煬帝匆匆忙忙為東華公主安排生路。東華公主身當(dāng)國(guó)破家亡又屬于敵對(duì)集團(tuán)清算對(duì)象,可以說在大唐發(fā)現(xiàn)慕容順的使用價(jià)值到準(zhǔn)備啟用慕容順這顆棋子的這段時(shí)間區(qū)間,慕容順夫婦才獲得難得的安定。625年喜得諾曷缽這么個(gè)貴子,不是在邏輯之中嗎?難道諾曷缽非一定是大唐“尚隋東化公主”的結(jié)果?

以635年“諾曷缽既幼”、618年慕容順“隋尚東化公主”、609年慕容順“來降”這幾個(gè)條件逆推,再從596年光華公主嫁世伏、597年光華公主改嫁伏允、伏允立慕容順為世子順推,也就是618年減去最多20年,慕容順的出生時(shí)間還能錯(cuò)得了多少?須知,伏允立慕容順為世子,是經(jīng)過請(qǐng)示上報(bào)由隋文帝批準(zhǔn)的。慕容順又是以世子的身份作為質(zhì)子來隋的。質(zhì)子非親生不可,這一點(diǎn)能不能瞞得過大隋的君臣文武?說得如此明細(xì)了,慕容順是世伏的兒子還是伏允的兒子還能繼續(xù)成為謎題嗎?

反過來看,如果假定慕容順是618年之后的大唐“尚隋東化公主”,雖然635年“諾曷缽既幼”說通了,但按年齡609年慕容順率眾“來降”、慕容順為世伏之子在時(shí)間線上和邏輯線上說不通。如果假定慕容順不是618年而是618年之前是隋煬帝或隋文帝“隋尚東化公主”,按年齡609年慕容順率眾“來降”、慕容順為世伏之子在時(shí)間線上和邏輯線上說通了,但對(duì)635年“諾曷缽既幼”無論如何是說不通的。這個(gè)簡(jiǎn)單的數(shù)學(xué)計(jì)算,你們自己加減。尤其要注意這個(gè)時(shí)間,即大業(yè)五年(609年) “來降者十萬余口,六畜三十余萬”時(shí)慕容順的年齡。如果還存疑,不妨再加入東華公主的當(dāng)婚年齡比對(duì)慕容順的可能年齡反復(fù)計(jì)算。

故,諾曷缽的生卒時(shí)間是約625-688年,慕容順的生卒時(shí)間是約598-635年,“隋尚東化公主”的時(shí)間是大業(yè)十三年(618年)。這個(gè)“約”,其時(shí)間誤差最大超不過1年。

由以上推導(dǎo)可知,640年諾曷缽雖然虛滿15歲,達(dá)到了婚娶年齡,但當(dāng)年議婚當(dāng)年娶嫁不夠鄭重。這是漢族的傳統(tǒng),何況皇室婚姻還有個(gè)“合八字”的忌諱講究。

因?yàn)椋环矫鎳?guó)家婚姻是有規(guī)格的,尤其對(duì)于鄭重的娶嫁,嫁妝的準(zhǔn)備需要時(shí)間。

另一方面,從635年滅國(guó)到640年這段時(shí)間,“諾曷缽既幼,大臣爭(zhēng)權(quán),國(guó)中大亂”,吐谷渾國(guó)內(nèi)尚不穩(wěn)定。

再一方面,吐蕃與吐谷渾的關(guān)系恰正處于大唐王朝的調(diào)處期間,這種戰(zhàn)略再平衡的把握和落實(shí)不可能是言出必遵。這個(gè)調(diào)處的繁雜折騰,從641年唐太宗嫁文成公主與松贊干布可見。也正是文成公主之嫁的一砣壓千鈞,才確認(rèn)了“三國(guó)斗”中的相對(duì)穩(wěn)定關(guān)系。從“諾曷缽身入謝”“比年入朝”,從“遂請(qǐng)婚”,從“乃以宗室女為弘化公主妻之”,可以看出,諾曷缽想通過政治聯(lián)姻結(jié)盟來借助大唐力量抗衡吐蕃侵襲的意圖再明顯不過,唐太宗想通過婚姻綁定為吐谷渾王國(guó)站臺(tái)防止吐蕃在青藏高原一家獨(dú)大的政治意圖也再明顯不過。“資送甚厚”四字,恰道出了這番國(guó)家婚姻準(zhǔn)備的浩繁,更道出了唐太宗對(duì)弘化公主之嫁在吐谷渾王國(guó)與吐蕃王國(guó)這個(gè)天平上的傾向。

更一方面,弘化公主既然是唐太宗的認(rèn)養(yǎng)公主,認(rèn)養(yǎng)的時(shí)間當(dāng)在640年。從李道明“坐漏言主非帝女,奪王,終鄆州刺史”的嚴(yán)重后果來看,李唐對(duì)于弘化公主的身世遮掩是隱秘到了什么程度。既然要化假為真,讓弘化公主在宮中接受系統(tǒng)的宮廷禮儀教育,切實(shí)感受到父皇之愛,是個(gè)要做得更像更真實(shí)的時(shí)間問題。因?yàn)椋@將關(guān)系到今后露不露餡的問題,更直接關(guān)系著大唐形象和弘化公主在吐谷渾王國(guó)的長(zhǎng)遠(yuǎn)。就是萬一泄露了,父皇唐太宗真的養(yǎng)育過弘化公主也說得過去。畢竟嫁了個(gè)親生公主比嫁給個(gè)認(rèn)養(yǎng)公主,在名分的加分上更能體現(xiàn)偏向,說成早許嫁一年也能加分。

出于這種慎重,盡管對(duì)弘化公主又是“資送甚厚”,又是“詔李道明及右武衛(wèi)將軍慕容寶持節(jié)送公主”,可謂做足了排場(chǎng)。但從“十五年(643年),諾曷缽所部丞相王專權(quán),陰謀作難,將征兵,詐言祭山神,因欲襲擊公主,劫諾曷缽奔于吐蕃,期有日矣”,可以看出吐谷渾王國(guó)當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)形勢(shì)的復(fù)雜錯(cuò)綜,也可以看出大唐王朝對(duì)弘化公主出嫁時(shí)機(jī)把握的慎之又慎。

值得提醒的是,不僅弘化公主的下嫁時(shí)間上存在這個(gè)問題,文成公主的研究上也存在同樣的問題,學(xué)者們可得仔細(xì)焉。

其實(shí),對(duì)于弘化公主正式出嫁的時(shí)間問題,在《武威金石志》一書中,武威學(xué)者王其英等先生早就已經(jīng)注意到了。

由于本系列文章是一年多前所寫,朋友們多所期待,直至最近才取得《弘化公主墓志》等資料。對(duì)于本系列文章有關(guān)弘化公主之嫁為貞觀十四年(640年)的表述,修改浩繁,又非所言重點(diǎn),就暫不折騰了,俟以后整理的時(shí)候再說。若有顧及不到的地方,望各位見諒。

第四個(gè),弘化公主的輩分到底怎么算?

唐太祖→唐太宗→弘化公主、唐高宗、武則天→

關(guān)于弘化公主輩分的問題,近年有唐高祖李淵女兒一說。對(duì)此,我仔細(xì)閱讀了《弘化公主墓志》,其中有兩句,曰“大周故弘化大長(zhǎng)公主李氏賜姓曰武改封西平大長(zhǎng)公主墓志銘并序”,曰“公主,隴西成紀(jì)人也,即大唐太宗文武圣皇帝之女也”。宮中規(guī)矩,在任皇帝的女兒稱公主,在任皇帝的同輩稱大長(zhǎng)公主。《墓志》明確記載,弘化公主“即大唐太宗文武圣皇帝之女也”。唐高宗李治是唐太宗李世民的兒子,武則天是唐高宗李治的皇后。無論唐高宗李治還是大周女皇帝武則天,從輩分稱呼上,稱弘化公主為“大長(zhǎng)公主”是一點(diǎn)沒錯(cuò)的,也斷無得出“弘化公主”=“大長(zhǎng)公主”=“唐高祖李淵女兒”的邏輯。所以,弘化公主是唐太宗李世民同輩的說法是錯(cuò)誤的。

··對(duì)于這個(gè)問題,回答是兩句,曰不是,曰又是。

先說不是。因?yàn)椋?/span>(隋)光華公主≠(唐)光華公主

可能因?yàn)橥抻谕鹿葴喛珊沟脑颍暧行⿲W(xué)者把唐朝弘化公主混同為隋朝光華公主。此前經(jīng)翻查所見資料,未見弘化公主曾經(jīng)改封為光華公主的記載。

開皇十六年(596年),隋文帝楊堅(jiān)嫁光化公主與吐谷渾可汗世伏。

貞觀十七年(643年),唐太宗李世民嫁弘化公主與吐谷渾可汗諾曷缽。

以此推,光華公主大弘化公主差不多45歲。把弘化公主訛解為光華公主顯然是將隋朝、唐朝分別下嫁給吐谷渾的兩個(gè)公主混攪為一個(gè)公主了,有的學(xué)者甚至將這兩個(gè)公主的事情生拉活扯到一起,十分的滑稽。

據(jù)史料,光華公主于開皇十六年(596年)先嫁吐谷渾可汗世伏,又于開皇十七年(597年)改嫁吐谷渾可汗伏允。光華公主+伏允生吐谷渾第二十一代首領(lǐng)慕容順,慕容順+東華公主生吐谷渾第二十二代首領(lǐng)諾曷缽,貞觀十七年(643年)唐太宗嫁弘化公主與吐谷渾可汗諾曷缽。從輩分上論,隋朝光華公主相當(dāng)于唐朝弘化公主的祖姑奶奶,即:(隋)光華公主≠(唐)光華公主。也許正是根源于這種血濃于水的關(guān)系,大唐王朝對(duì)吐谷渾王國(guó)的呵護(hù)超過了對(duì)其他游牧民族的關(guān)系,厚嫁弘化公主自是當(dāng)然又必然。

再說又是。簡(jiǎn)言之,(唐)弘化公主=(唐)弘化大長(zhǎng)公主=(周)西平大長(zhǎng)公主=(唐)光華公主,即這四個(gè)層層套加的封號(hào)實(shí)際上是一個(gè)人。

最近得眾朋友赤誠(chéng)相助,終于得到了“涼州之南山”出土的《弘化公主墓志》等珍貴資料。其中《慕容神威遷奉墓志》中有兩句,曰“祖,駙馬都尉、青海國(guó)王烏地可汗,諱諾褐拔”,曰“祖婆,唐姑光化公主,隴西李氏”。“祖”,就是爺爺。“祖婆”,就是奶奶,即爺爺?shù)恼蕖:牖魇侵Z曷缽的正妻,顯然這個(gè)“唐姑光化公主”就是弘化公主其人,確定無疑。

弘化公主在這里怎么又換稱為“光化公主”了?查,《慕容神威遷奉墓志》立于景龍三年(709年),也就是705年武則天逝世后的事情了。對(duì)于弘化公主的封號(hào),唐太宗封其為“弘化公主”,武則天改封其為“西平大長(zhǎng)公主”,這里卻又稱其為“光華公主”,顯然去世后的弘化公主又被改封了一次。

為什么死后還要改封?我們知道,唐朝的皇帝本來姓李,作為李唐王朝皇后的武則天不僅自己當(dāng)了皇帝,還把李唐王朝這個(gè)字號(hào)變換成了大周王朝,甚且把李姓繼位差點(diǎn)也改為武姓繼位,至于為了穩(wěn)固政權(quán)對(duì)李唐宗室羅織誅戮的事情沒有少干。這在古代就是“篡”。盡管武則天垂死還是自去大周王朝的招牌,主動(dòng)將皇位還給了李家,但是大周王朝所封的名號(hào)對(duì)于后續(xù)的李唐王朝,無論對(duì)外還是對(duì)后代怎么說都名不正言不順,對(duì)這類遺毒的清理自在不言中了。作為與大唐王朝往來密切的吐谷渾王室,弘化公主是個(gè)雙方交往回避不過去的人物,如果在口頭上或文牘中繼續(xù)使用“西平大長(zhǎng)公主”的封號(hào)多所犯難,故改封是迫不得已的事情。武則天逝世的時(shí)間是705年,《慕容神威遷奉墓志》立碑的時(shí)間是景龍三年(709年),如果將這兩個(gè)時(shí)間相對(duì)照,對(duì)這次改封的原因就一清二楚了。至于這次改封采用了“光華公主”一詞,說明了隋朝光華公主在吐谷渾民族中的影響力,也不排除有避諱當(dāng)時(shí)太子李弘的原因。畢竟宮廷的避諱包羅萬象,多得說不清。

另,《弘化公主墓志》題頭曰:“大周故弘化大長(zhǎng)公主李氏賜姓曰武改封西平大長(zhǎng)公主墓志銘并序”。特別提醒,這個(gè)“大周故”,是言在大周王朝這個(gè)時(shí)間區(qū)間內(nèi)去世的人,本義于“率土之濱,莫非王臣”,并不是言是大周王朝的封贈(zèng),這是兩碼事,千萬不可搞錯(cuò)。這個(gè)“大周故弘化大長(zhǎng)公主”,也不是指“弘化大長(zhǎng)公主”的這一封號(hào)就是“大周”的封贈(zèng)。“弘化大長(zhǎng)公主”的這一封號(hào),顯然是唐高祖李治的封贈(zèng)。因?yàn)椋铺趯?duì)女兒稱“弘化公主”,在輩分上是對(duì)應(yīng)的。但唐高宗若稱自己的姑姑為“弘化公主”,在輩分上就不對(duì)勁了,所以唐高宗就改封其為“弘化大長(zhǎng)公主”。同樣,作為唐高宗李治皇后的武則天也須稱其為“大長(zhǎng)公主”,輩分上是對(duì)應(yīng)的。除這個(gè)因素外,武則天改封其為“西平大長(zhǎng)公主”,又包含了謚號(hào)追贈(zèng)和大周王朝除舊布新的意義。

自此而知,弘化公主有四個(gè)封號(hào),640-649年期間稱“弘化公主”,650-699年期間稱“弘化大長(zhǎng)公主”,699-705年期間稱“西平大長(zhǎng)公主”,約705年后稱“光華公主”。

可以看出,隋唐兩朝享“光華公主”封號(hào)的有兩個(gè),一個(gè)是隋朝的“光華公主”,一個(gè)是唐朝的“光華公主”。這兩個(gè)“光華公主”年齡相差約45歲,受封為“光華公主”的時(shí)間差在110年。

注意,“光華公主”是死后的追封,作為今人在正規(guī)行文中用以指稱弘化公主是不嚴(yán)肅的。

由于此前沒有得到資料,就“光華公主”混稱一事曾經(jīng)責(zé)問過有些學(xué)者,對(duì)不當(dāng)之處,鄭重表示道歉!

第六個(gè),古代為什么要設(shè)個(gè)封號(hào)?

“尊人諱稱名,自謙必稱名”,“尊者諱名,以號(hào)為名”。古人有名,有字,有號(hào)。不稱呼對(duì)方的名而尊稱人家的字或者號(hào)是對(duì)人家的禮貌,對(duì)對(duì)方謙稱自己的名是自示謙虛和對(duì)人家親切信任的表現(xiàn)。對(duì)于有封號(hào)的人物忌諱稱呼人家本身的姓、名、字、號(hào),而要稱呼人家的封號(hào),封號(hào)就是人家的名字。如對(duì)弘化公主,不管什么人物什么時(shí)候什么地方都得稱她為“弘化公主”。尤其在文牘中更是嚴(yán)格遵循,沒有例外,否則就是“犯諱”“犯忌”。追封弘化公主為“光華公主”,就是為了便于回避大周王朝這個(gè)當(dāng)時(shí)非同一般的忌諱。

在中國(guó)古代的王侯一般只有兩個(gè)封號(hào),生前一個(gè)封號(hào),死后一個(gè)謚號(hào)。對(duì)神仙和當(dāng)神一樣祭祀的偶像歷朝有層層加封的做法,如東岳泰山,如老子,如孔子。除此之外,以逝世為界限,一個(gè)謚號(hào)就永遠(yuǎn)為止了,謚號(hào)之后再追封謚號(hào)的不多。生前身后共獲4個(gè)封號(hào),足見弘化公主之于李唐王朝、之于吐谷渾王國(guó)的地位之尊,也可以想見弘化公主之嫁在唐太宗“三國(guó)斗”格局中的定盤星作用,由此可以想見所謂“資送甚厚”的意味之重大。

需要說明的是,封號(hào)是御賜而不是自封,不可能人人都有資格擁有。能夠擁有4個(gè)封號(hào)的,在歷史上是不多見的。封號(hào)對(duì)應(yīng)爵位,爵位對(duì)應(yīng)品級(jí),品級(jí)對(duì)應(yīng)著配享標(biāo)準(zhǔn),更對(duì)應(yīng)著葬制標(biāo)準(zhǔn)。如果這樣去認(rèn)識(shí)弘化公主,對(duì)2馬1牛之在“涼州之南山”的出土還能感覺不可索解嗎?

作者簡(jiǎn)介:郝厚璋,生于涼州,學(xué)于蘭州,居于福州。文學(xué)作品發(fā)表于《中華時(shí)報(bào)》《讀者》及新華網(wǎng)、廣播電臺(tái)等刊物媒體。經(jīng)濟(jì)社會(huì)研究成果發(fā)表于《新華文摘》《人民文摘》《國(guó)內(nèi)動(dòng)態(tài)清樣》《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》等刊物。

作者微博:吐谷渾風(fēng)采

關(guān)于我們|媒體合作|廣告服務(wù)|版權(quán)聲明|聯(lián)系我們|網(wǎng)站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請(qǐng)

關(guān)于我們|媒體合作|廣告服務(wù)|版權(quán)聲明|聯(lián)系我們|網(wǎng)站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請(qǐng)

甘公網(wǎng)安備 62010002000486號(hào)

Copyright©2006-2019中國(guó)甘肅在線(甘肅地方門戶網(wǎng)). All Rights Reserved