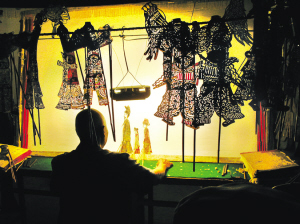

皮影,又稱“燈影戲”或者“影戲”,是一門古老的民間藝術。最早誕生在兩千年前的西漢,其內容和藝術效果通過燈光、幕布、唱腔以及演員手中操縱的影人表演表現出來。所用的皮影人和皮影場景既是表演的道具,又是具有濃郁地方色彩的民間美術作品。

甘肅環縣皮影即環縣道情皮影戲,是秦隴文化與周邊族群文化相融合,古老的道情與皮影相結合的產物。,流行于陜甘寧三省區交界的甘肅省慶陽市,環縣皮影面積9236平方公里,轄20個鄉(鎮),人口34萬。曾是匈奴、羌、戎、狄等民族交往及古老秦隴文化和多民族文化相互碰撞融合之地,特殊的地理位置和深厚的文化底蘊,孕育誕生了“環縣道情皮影”這一民族民間藝術。相傳產生于宋代,民間俗稱“燈影戲”、“小戲”、“老道情”,她在千百年的發展演變中,采取“借燈、傳影、配聲以演故事”的手段,“集中華皮影之大成,擷當地道情曲藝之精華”,融民間音樂、美術和口傳文學為一體,成為當地人民傾訴情感、豐富文化生活和承擔祭祀、過關、還愿、節慶等習俗的綜合性藝術。到了晚清,特別是一代皮影大師解長春的心揣手摹、傳承革新,更是將這門藝術發揚光大,推向鼎盛。環縣道情皮影是“道情”與皮影相結合的產物,已有千年歷史。

20世紀50年代,環縣道情皮影三次進京演出,受到毛澤東、周恩來等黨和國家領導人的高度贊譽;1960年發展成為甘肅省唯一的地方劇種——隴劇;1987年成功出訪意大利;2002年中國民俗學會命名環縣為“中國皮影之鄉”,2003年文化部確定環縣道情皮影為中國民族民間文化保護工程首批10個試點之一;2006年5月環縣道情皮影被列入首批國家級非物質文化遺產名錄。

環縣道情皮影戲班在演出時,以燈光下的“紙亮”或“布亮”為舞臺,五六個人分工明確,忙而不亂。挑線者俗稱“前臺”,是戲班的靈魂和核心人物,他一人既要演唱、道白和挑線表演,又要瞻前顧后,指揮后臺。后臺幾個人每人掌握二三件樂器進行伴奏,同時兼顧次要角色道白、應聲和嘛簧幫腔,配合默契,井然有序。皮影是環縣道情皮影戲的主要表演道具,俗稱“線子”,用牛皮刻制,有人物、動物、神怪,大小場景等。造型極為豐富精美,人物造型按戲曲的生、旦、凈、丑行當設計,一般為黑忠、紅烈、花勇、白奸、空正、實丑,體現出頭大身小、上窄下寬,手臂過膝的特點。其他殿堂、帥帳、鬼怪、奇禽異獸、花草樹木等影件,構思奇妙、形態多樣,彰顯出中國民間藝術夸張寫意的特征。雕刻則借鑒了民間剪紙的傳統手法,按照制皮、過樣、雕刻、著色、出水、裝訂等工序進行,以線條縷空進行刻畫,以陰刻、陽刻區分不同人物性格。在挑線表演時,影人的坐臥行走、翻轉踢打、提袍甩袖、騰云駕霧、上天入地、身首分家等動作,形象逼真,栩栩如生。記者馬朋藝

關于我們|媒體合作|廣告服務|版權聲明|聯系我們|網站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請

關于我們|媒體合作|廣告服務|版權聲明|聯系我們|網站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請

甘公網安備 62010002000486號

Copyright©2006-2019中國甘肅在線(甘肅地方門戶網). All Rights Reserved