宋曹書法

原題:關于宋曹生平的考證及其書法理論的理解

現位于江蘇省鹽城市儒學街四號的鹽城市書畫院,是明末清初書法家宋曹先生的故居。宋曹是清初著名書法家、愛國詩人。據傳,他髫齡即喜弄墨,而立之年,即以詩書并善而稱頌鄉里,一生留有大量書法作品,目前已發現的有七十余件作品,散傳于江浙滬一帶,北京故宮博物院、遼寧博物館亦有收藏。他晚年所著的《書法約言》,為書論名篇,后人收入《中國歷代書法論文選》。宋曹不僅書法造詣深厚,且詩學精深,著有《杜詩解》、《會秋堂詩文集》傳世。

有關宋曹的生平,各種傳記都很簡略,一般記其字彬臣,一作邠臣,亦作份臣①,號射陵、射陵逸史,一號蔬枰,別號耕海潛夫、湯村長史等,鹽城市北郊新興場人。而關于其生卒年月的介紹,歷來更以不祥置之,直到上海書畫出版社出版的《明清名家書法大成》第三卷中才始將宋曹具體的生卒年份著入。

關于宋曹生卒年月的考證,《皇清書史》說其:“明宏光②時薦授中書舍人,年甫二十有六”。又說“卒年九十余”。據光緒乙未年(1895年)重修的《鹽城縣志》記載:“鼎革時年甫二十有六”③和“范公祠有宋曹康熙乙亥(1695年)所書碑記,末云:‘時年七十有六’”④。可知宋曹應出生于1620年,即明萬歷四十八年。另據宋曹在其自題小像詩注文中提到:“十一月二十四日亥時予寤生,半夜無息”⑤,按照公元紀年,這一天就是一六二零年十二月二十四號。關于其卒年,《鹽城縣志》引證《射州文存》中宋曹長子宋恭貽撰寫的《陶孺人墓志銘》,云:“辛巳先征君見背”(辛巳即公元1701年)⑥。以及宋曹傳世書法作品中有“八十老逸史”、“八十有一”和其詩文中“祗今八十,吾道一默”⑦的句子,可以說明宋曹卒年應于公元1701年即清康熙四十年。而《皇清書史》的記載“卒年九十余”可能有誤。

南明弘光時,宋曹官至中書舍人。清順治四年(1647)鹽城書生司石盤、厲豫等先后起兵抗清,兵敗,宋曹也受到株連,身陷囹圄。營釋后,即隱居鹽城南門外的湯村,筑“蔬坪園”侍奉老母,閉門養息,會友談藝,造詣日深。清康熙元年(1662年),下詔舉他為“山林隱逸”,他以母老固辭。后又幾次拒絕出任清朝官吏,隱居不仕。59歲時,清政府為纂修明史,開博學鴻詞科,征詔海內名儒,時侍郎嚴沆和江蘇巡撫慕天顏共舉應試,他俱固辭不赴。

宋曹書法

清康熙22年,兩江總督于成龍特地迎請他到南京,纂修《江南通志》,并總校其事,盛情難卻,他帶上長子恭貽一起赴任。志書編成,宋曹堅不留名,最終《江南通志》僅署了恭貽的名字。于成龍敬重他的人品,稱他為"射陵先生"。于成龍邀其出山,終于使宋曹結束了隱居生涯。為了實現書法方面的抱負,他毅然離家出游,浪跡江淮,客維揚、潤州、昆山、蘇州、杭州等地,拜師會友,吊古覓勝。康熙六年,會顧炎武,互贈詩賦,結為友好。歷數載,他飽覽南北名碑,吮吸精髓,悟入微際,并加以融會貫通,取舍揚棄,為自己尋得一條正宗的書法道路。

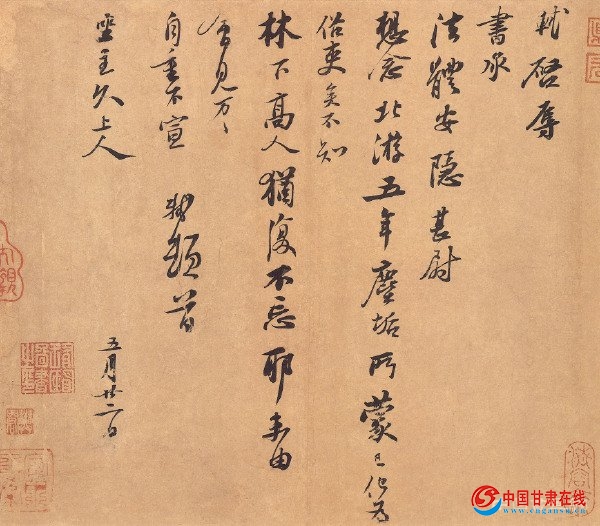

在宋曹傳世可查的七十余件作品里,臨帖作品占了大部分。《行書臨王帖軸》⑧(遼寧省博物館藏)、《草書臨王羲之帖》⑨(日本服部虛舟氏藏)、《臨孫過庭帖》⑩(日本京都國立博物館藏),以及草書《臨大令帖》⑾等等一大批臨帖作品均以晉唐名家為宗,但與原作相距甚遠,多是以己意自臨的臨帖創作作品,這與他的書學思想是相一致的。宋曹晚年嘗著《書法約言》,主張初寫字不必多費紙墨臨摹,應取古拓善本,仔細玩賞,對之加以熟悉,進而須背帖而求之;要邊學邊思,反復進行,成竹在胸,然后舉筆為之。

現“宋曹故居”內的“草書千字文石刻”,為宋曹代表作。原作《草書千字文》成書于清順治十八年,是其書法藝術純熟的標志。該書法氣勢融貫、跌宕起伏,如行云流水,確有大河奔涌,一瀉千里之勢。另外其自書詩作品《登飛來峰之作》⑿(現藏上海博物館),書法勁健流暢,用筆以中鋒為主,偏鋒兼用,結體秀妍,轉折迅疾,豪放跌宕。與當時風靡書壇的董其昌、黃道周、王鐸大相徑庭,面目獨具,有鮮明的時代特色,為當時所少見。

宋曹在其書論《書法約言》中論及草書時說張旭喜肥,懷素喜瘦;瘦勁易,肥勁難。認為寫草書時用側鋒,則能產生神奇。作行草書須以勁利取勢,以靈轉取致。說草書無定,須以古人為法,而后能悟生于古法之外,悟生后能自我作古,也能產生自己的方法和面貌。宋曹在這里所體現出來的書學觀點和其作品中所展現出的面貌是完全一致的。

宋曹作為一名封建社會的知識分子,一生恪守忠孝二字,身體力行,不飾虛偽。南明弘光朝滅亡前,他曾和王之禎在南京城外雞鳴山上“仰天大呼,涕泗雨下”,訴己是“新進小臣”,恨無回天之力。隱逸后,清廷數次征召,皆固辭不就。宋曹一生以明代遺臣自居,書法作品多鈐“中書之印”等,詩文作品亦有時注“弘光時為中書舍人作”。宋曹關注百姓疾苦,常以杜(甫)詩自居,其詩作《前異災行》、《苦雨嘆》、《道旁白骨嘆》、《故家子乞為奴嘆》、《道旁小兒嘆》⒀等等,全都繼承和體現了古典現實主義詩歌的傳統,語言平實,善用白描手法塑造形象。這種風格同時也滲透到了他的書學思想和書法創作當中,他說“書法之要,妙在能合,神在能離”⒁,而使其書法觀來毫無做作之意,全是書家內心世界的真誠坦露。邱振中先生謂其:“具有一種清初書壇少見的質樸,并由此而接近了人們所向往的古風。”⒂這個評價是很中肯的。

總的來說,宋曹的書法宗“二王”,近米南宮。他既不滿意明末清初書法發展的衰微,也不取媚于當時崇董的時代風氣。由此他幾乎是站在了帖學獨步千年的終極與清初書壇為之一變的最前沿。他認為書法的筆意“貴淡雅,不貴艷麗;貴流暢,不貴緊結;貴含蓄,不貴顯露;貴自然,不貴做作”⒃。只可惜無論是在中國書法史上,還是明清書壇都沒能夠給予他一個應有的高度。(來源:中國書畫網 作者:毓淳責編:董世忠)

關于我們|媒體合作|廣告服務|版權聲明|聯系我們|網站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請

關于我們|媒體合作|廣告服務|版權聲明|聯系我們|網站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請

甘公網安備 62010002000486號

Copyright©2006-2019中國甘肅在線(甘肅地方門戶網). All Rights Reserved