本網武都訊 (通訊員 董騰)武都崖蜜,作為國家地理標志名特產品,讓一群為蜜而活的人和它結下了深深的緣分。這群人以協會的形式抱團取暖,互利共贏,帶動蜂農們在脫貧致富的路上過上了“甜蜜生活”……

1994年5月,致富能人陳維太、陳祥富發動蜂農成立了隴南市武都區養蜂技術協會。目前,該協會已發展會員653人,蜂療專家1人、研究員2人、養蜂技師60人、蜂療師50人、養蜂技術骨干68人、營銷精英58人,其中大專以上文憑148人。

“我們的養蜂協會共養有東北黑蜂、西蜂、改良中蜂等5萬多箱,生產千噸系列蜂產品4大類65個品種,近百種規格。2000年,我們以協會為依托,注冊了‘武都太泉蜂業總場’,成為協會的龍頭企業,建立了‘協會+總場+基地+蜂農+蜂療+銷售’的一體化模式,‘太泉’也獲得了我省著名商標,太泉牌蜂蜜被省政府推選為甘肅省名牌產品。”武都太泉蜂業總經理陳祥富說。

“作為優質蜜源地,保證崖蜜的品質才是關鍵,我們要保護好武都崖蜜這個地理標志,發展好養蜂產業”。這是武都區養蜂技術協會和經銷商一致的共識。

為了發展蜜蜂養殖產業,武都區養蜂技術協會邀請隴南師專特聘教授田茂琳先后在武都裕河、五馬等10余個鄉鎮進行了考察調研,對適合養殖中蜂的場地、環境以及蜜粉源植物進行了深入研究。經過專家的把脈,大致確定了中蜂養殖的區域面積及范圍。撰寫論證報告,為隴南市武都區政府科學決策提供了依據,同時也為武都區將中蜂養殖列為扶貧項目,大力發展中蜂養殖扶貧工作提供了重要的科學支撐。

“除了蜜源,蜂蜜的產量也是決定蜂蜜產業化發展的一個重要因素,好的蜂種,對蜂蜜的產量和品質有很大影響。”田茂琳告訴記者。

“在確定了中蜂養殖的區域以及面積后,我們協會相關人員先后前往徽縣、文縣、廣元、綿陽等地尋找適合本地環境的優質蜂種,通過對多地不同蜂種的習性、抗病性以及各地氣候差異的對比研究,最終確定了適合武都區養殖的抗病性較好、繁殖能力強、采蜜性較好的優質蜂種,并進行了大量引進,為武都區中蜂精準扶貧提供了技術支撐。”陳祥富侃侃而談。

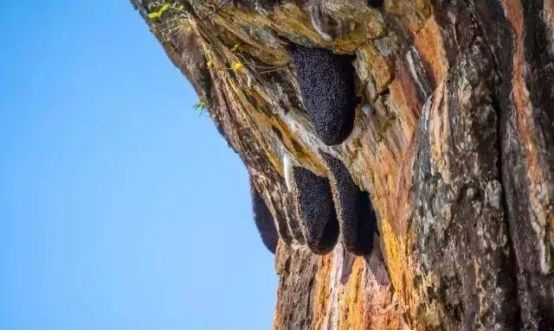

所謂崖蜜,是指由野外蜜蜂自行構筑在懸崖上的蜂巢,里面留有野外蜜蜂釀成的蜂蜜。由于長在懸崖峭壁上,遠離污染,營養價值非常高。《神農本草經》中這樣說:“石蜜,野蜂于崖間石隙中采花所作也,疑古時未有養蜂之法,則以崖蜜為上,而土木中之蜜不用。”

武都區養蜂技術協會重視中蜂改良,傳授蜂蜜高產技術。全區86%的蜂農接受了標準化培訓,使大部分養蜂戶生產的蜂產品達到綠色食品、有機食品的生產標準。先后引進采收蜂王漿、蜂花粉、蜂膠、蜂蛹、巢蜜等先進技術,開發蜂花粉、蜂王漿、蜂蜜、蜂膠4大系列、65個品種的產品。協會還及時組織全體會員學習相關政策法規,改變觀念,轉變經營思想,積極推行標準化養蜂,使蜂業開發向規模化、標準化、產業化發展。

關于我們|媒體合作|廣告服務|版權聲明|聯系我們|網站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請

關于我們|媒體合作|廣告服務|版權聲明|聯系我們|網站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請

甘公網安備 62010002000486號

Copyright©2006-2019中國甘肅在線(甘肅地方門戶網). All Rights Reserved