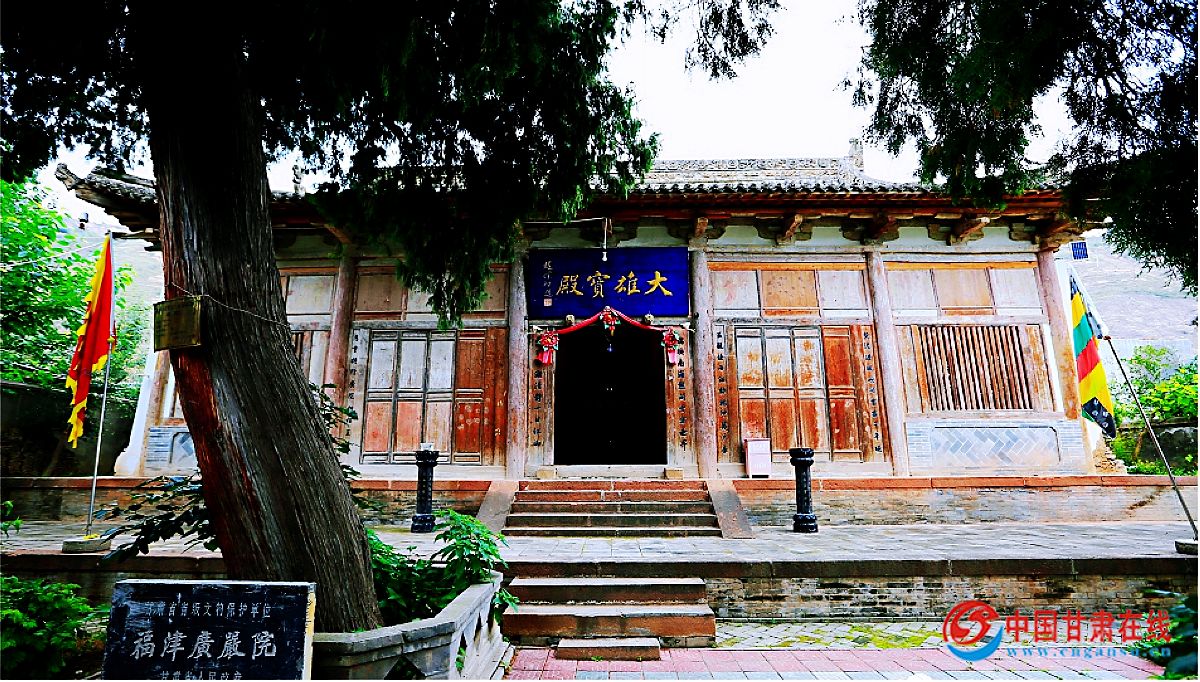

中國甘肅在線武都訊(通訊員 趙振 楊苗苗)龍拽山麓,福津河畔。一座掩映在村莊之中的宋代古剎---福津廣嚴院,靜立歲月之流。廣嚴院,又名柏林寺,位于隴南市武都區三河鎮柏林寺村。古寺坐北朝南,和光同頌朝輝。森森古柏,禪意深深,自成清凈世界。它始建于宋紹興三十一年,清雍正六年大規模修繕,2010年在國家和省市區支持下進行過搶修。建筑結構大氣精巧,雕刻和裝飾工藝高超非凡,“險崖棧道居天險,廣嚴寺院乃壯觀,”形容的就是廣嚴古寺。它是武都八景之一,也是目前甘肅省保護最完好的宋代木結構建筑,2019年10月7日被國務院列為全國重點文物保護單位。

古寺早期規模宏大,占地2500平米,天圣年間鼎盛。后因漲潦嚙壞等故,損毀嚴重,南宋至今,多有官方整修記載,如今現存前殿、山門與兩側僧房。主體為土木結構,面闊五間(20米),進深四間(16米)。單檐桃角灰瓦歇山頂,九脊十獸,正脊兩端鴟吻張嘴吞脊,脊面上嵌飾纏枝牡丹花卉磚雕,下嵌棋琴書畫類磚雕,四角雙抄雙下昂,昂頭華拱,昂嘴琴面,昂尾深入屋頂3米為直昂。柱頭有卷剎琴面昂,昂后尾挑起斜桿與真昂后尾相似。將宋代建筑風格展現的一覽無余,對研究中國古代建筑史、建筑技術、建筑文化,尤其是研究南宋建筑具有寶貴價值。

走進福津廣嚴院,首先映入眼簾的是一株千年古柏,樹圍8米多,高達80多米,真可謂是“葉茂枝繁神脈韻,根深底固骨清堅。”每每盛夏來臨,童叟皆于樹下乘涼消暑,蔭蔽著一代又一代的福津河畔兒女。相傳以前有9柏2槐72臺階,自成回龍之勢。緊接著是前殿,前殿內部梁架構造獨特,為古建特有的“徹上明造”,建筑物室內的頂部做法,不做裝飾,不用藻井,結構完全暴露,使人抬頭可見直欄橫檻,心府洞明。整座寺院的核心建筑是大雄寶殿,為僧眾朝暮集中修持的地方。其余則為東廂房、西廂房,東為碑石式建筑,西為硬山式建筑,被后人改動較大,已失去原做法,主要供僧侶日常生活所用。

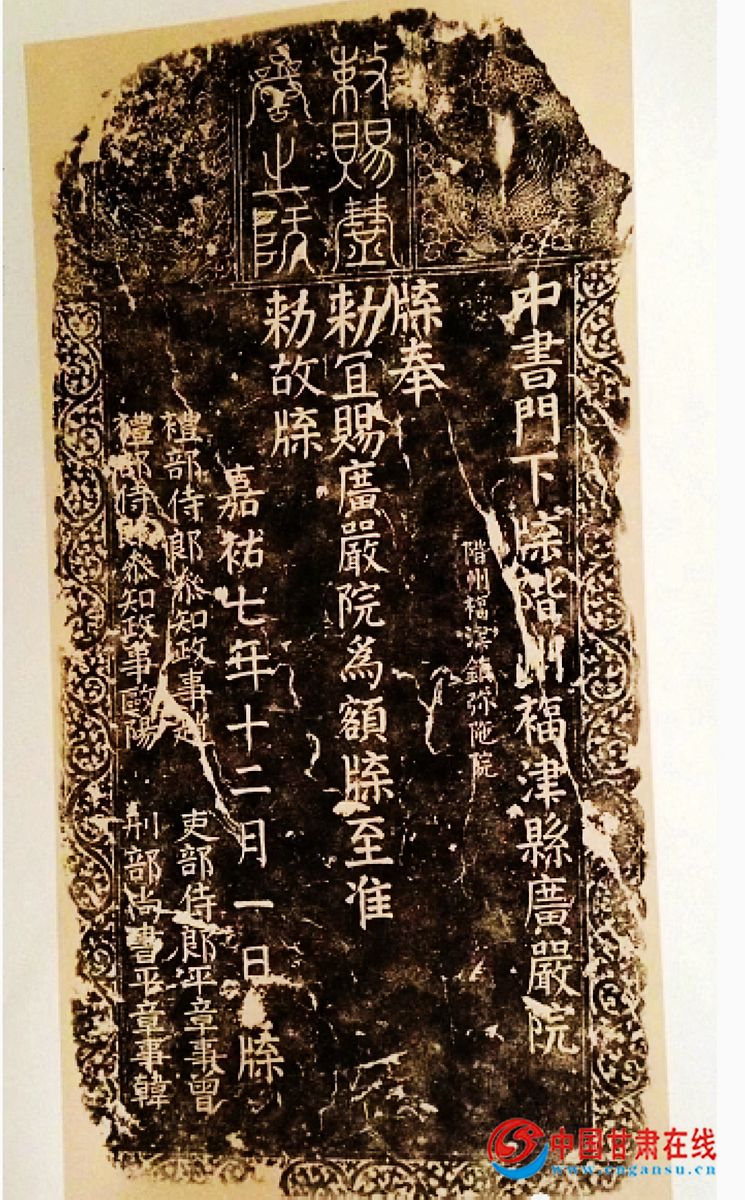

福津廣嚴院歷史文化價值豐富。其中,最具價值的數院內北宋碑--《敕賜廣嚴之院》碑,該碑落款為:嘉祐七年十二月一日牒,禮部侍郎參知政事趙、禮部侍郎參知政事歐陽、吏部侍郎平章事曾、刑部尚書平章事韓。從他們的官職可以推斷出四人分別是趙概、歐陽修、曾公亮和韓琦。由此得知,正是“中書門下省”頒下文書,廣嚴院獲得了仁宗皇帝的御賜匾額,這足以說明廣嚴院地位之重。另有南宋淳熙十五年立《新修廣嚴院記》碑,均記述了廣嚴院的創建、新建、敕賜、更名及地名變遷等。

步入前殿,即可看到內壁,壁上隱隱泛紅,有云蒸霧蔚的特殊效果,這源于武都區三河鎮特有的物產紫泥。至今福津廣嚴院大雄寶殿右側木門,鐫刻著一副對聯:“紫泥清風吹開云霧千年曉,玉瓶法雨灑動乾坤萬戶春。”說明其悠久的歷史。《階州備志》卷六說得明白:“在州東六十里,舊屬福津縣地出紫泥,漢封璽書用此。有紫泥集。今紫泥亡集亦失傳。”紫泥具有很好的黏性,泥干后,圓潤不開裂,非常實用,更因赤紫之色呈祥瑞之意,歷來被皇室所青睞,用于制作紫泥封。殿內用紫泥裝飾內壁,就地取材、匠心獨具,更對在歷史風云中尋根紫泥文化有極其重要的意義。

清風徐徐,古柏拂動。當你在城市的喧囂中疲憊不堪,想尋得喘息之處時,廣嚴正于清凈山林布禪音,舞茶香,默默等待眾生。紫泥淀廣嚴,夢回宋時蔭。古寺被籠罩在這善凈的氣與光之中,讓心靈也得到一次凈化,我們可以從中體味宋時情韻,享今時安樂。立足秦嶺大地,立足五千年歷史文化之基,我們手捧一抔紫泥,看它在一方廟宇褪去龍案上的浮光,普通如我們的膚色,深藏進我們的血脈心臟。

福津廣嚴院,承古傳今,正以石碑銘刻過往,正以柏上年輪,記載今朝輝煌。我們將帶著來自歷史賦予的自信,讓廣嚴文化發揚光大,讓民族文化熠熠生輝,昂首闊步,奔赴向前。

關于我們|媒體合作|廣告服務|版權聲明|聯系我們|網站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請

關于我們|媒體合作|廣告服務|版權聲明|聯系我們|網站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請

甘公網安備 62010002000486號

Copyright©2006-2019中國甘肅在線(甘肅地方門戶網). All Rights Reserved