中國甘肅在線武都訊(通訊員 劉杰靈)武都地處甘肅東南部,素有“巴蜀咽喉,秦隴鎖鑰”之稱,始于先秦,西漢置郡,唐改階州,民國設縣。境內有米倉山、白龍江,山高谷深、溝壑縱橫交錯、泥石流頻發,交通閉塞。山大溝深,是武都山區真實寫照,公路發展緩慢,長期停留在路窄、坡陡、彎急、人背、畜馱,道路不暢,運輸不便,交通落后的狀況,制約著當地經濟的發展。

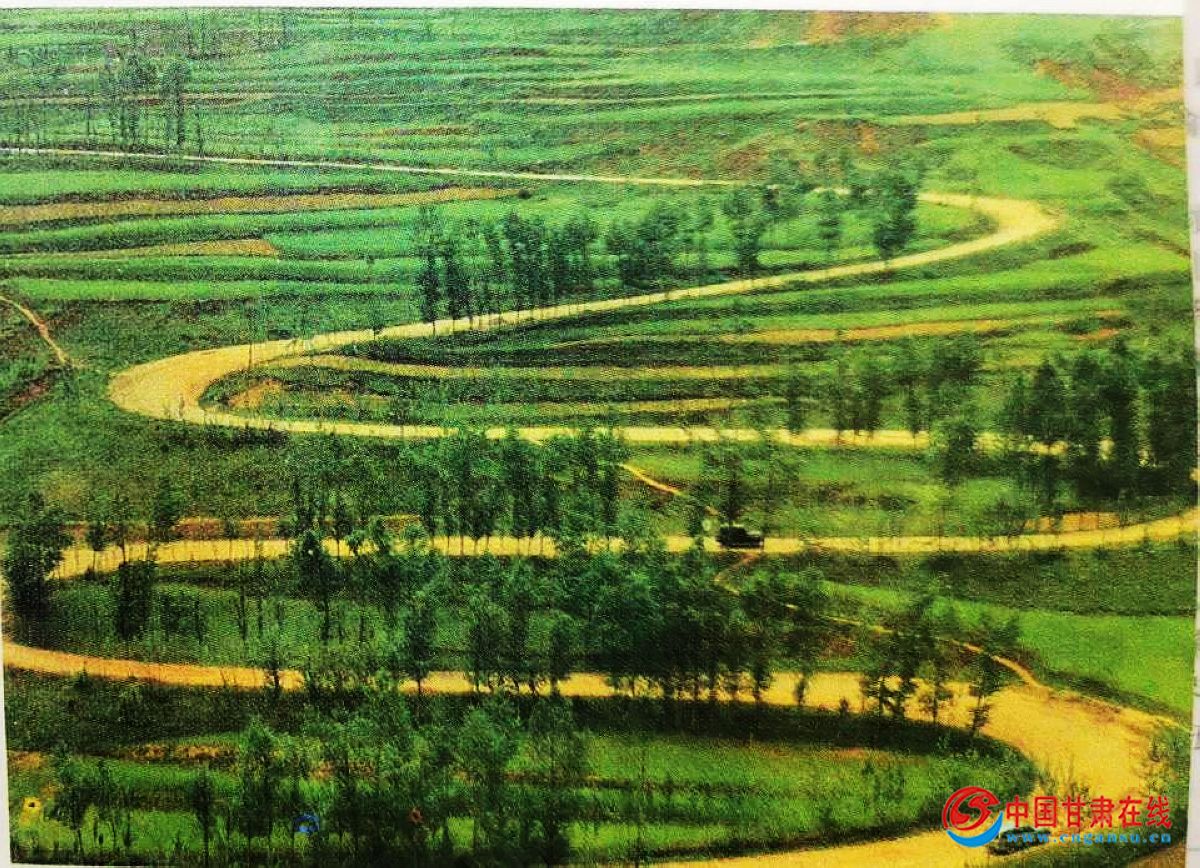

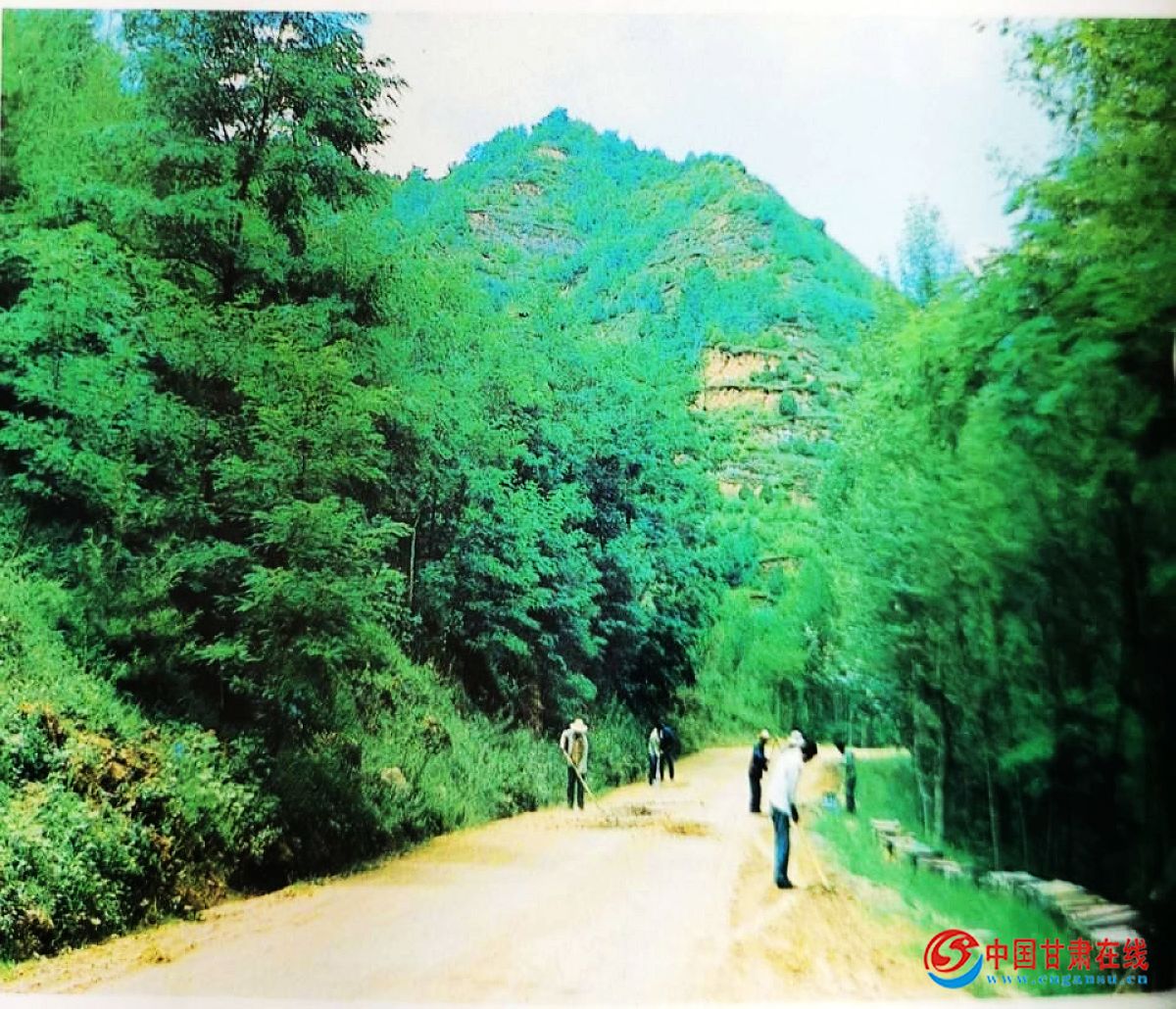

“上了安化鎮西側,周圍綿延數百里,橫斷秦嶺、大巴山,山體呈圓錐形,綿延起伏好似一座座囤米的糧倉,故此命名。層巒疊嶂,溝壑縱橫,幾個大盤旋,數個小盤旋,盤來旋往,盤盤遞升……這是原略武公路(現G345線)米倉山路段,是古人“走府下川”的必經之路。1956年“民辦公助、民工建勤”建成武都至康縣公路,1957年底建成略武公路,1996年江武公路改建,對武都至米倉山路段重新改建,形成了現今G345線米倉山段基本路況,自此“走府”再次邁入快車道。幾十年前這里一到晴天塵土飛揚,到了雨天泥濘難行,夏季水毀嚴重,冬季冰雪封路。養路工人前一天填的車轍,第二天遇承重卡車經過就又被碾壓得分崩離析,加之整個山路都是在爬坡,車輪一打滑,就挖出一個大坑,養路工人只好日復一日地反復填補坑槽。春夏季節天氣晴朗的時候,一陣風過后,漫天灰塵瞬間讓衣服變了顏色,一天下來,嗓子里始終充斥著泥土的味道。

現如今,瀝青路面代替了砂石路,道路寬廣、路面平整,當地居民“行路難”問題已被徹底解決。立足于便捷的區位交通條件,打造的米倉紅石林景區已成為當地居民及周邊縣鄉群眾周末、假期休閑娛樂、觀光旅游、感受田園風光的最佳去處。春天踏青,夏天避暑,秋天觀露,冬天賞雪,遠離城市喧囂,看青山綠水、晨光晚霞、月下池塘,聽幽林鳥語,賞百畝花海,體驗獨特鄉野風情。來來往往的車輛、形形色色的游客已成為一道道靚麗的風景線。

道起如今之便利交通,不得不提到這樣一個集體,它就是“安化道班”。

坐落在深山腳下的道班

1964年6月,安化道班靜靜地坐落在了米倉山腳下,承擔著原“江武路”馬街至米倉山14km砂礫路面養護任務,當時所養的公路被人們稱為“土油路”“像碾麥子的場一樣平整”。

道班成立之初僅有養護職工10人,養護的14公里全是砂石路,養護工具只有鐵锨、洋鎬、小翻斗。夏季清水毀,用人力車拉泥拉土,如遇大石頭,用大錘鋼釬,或用撬杠,再有更大者,則用鋼釬、大錘打眼子,裝雷管、炸藥,放炮炸爛清掉。冬季是一年當中最忙碌的季節,打冰防滑,撒沙子清理路面冰塊,確保過往車輛安全通行;步行到十幾公里外的司家壩河灘挖砂子,裝車拉到路上卸下堆放成長方形,形成一條線。餓了就吃干饃、渴了就喝河里的水,一個個臉龐凍得通紅,眉毛結上了冰霜,手腳長滿了凍瘡。

“家”一樣的道班

那時的安化道班,不僅是馬街至米倉山14km道路的守護所,在過往行人和司機看來更是一個溫暖“家”。每逢雨天、冰雪天,道路上時常有車輛發生熄火、爬不上坡、拋錨……養路工人幫著搖車、墊塊石頭是家常便飯。有時候卡車拋錨,到了晚上司機無處可去,道班就成了“收容所”,一群素不相識的人圍坐在道班,烤火取暖,熬過漫漫長夜。

安化道班院里還有一口水井,清澈甘甜,源源不斷。行人每每經過此處都要駐足補充水分,車輛也會停下來進行“補給”以確保有充足的冷水冷卻發動機剎車。每每于此,道班工人便十分熱情地接待,將他們的開水壺灌滿,為車輛加滿水。

一來二往,養護工人就和司機之間就形成了一種特殊的“緣分”,開卡車的老司機經常在看到道班工人的時候停下來,遞根煙,噓寒問暖,或者讓他們免費搭車到山腳下的縣城買菜。有時道班工人沒時間下山買菜,過往的司機也會捎帶點新鮮蔬菜、米面什么的給他們。

時光荏苒,情懷不變

歲月更迭,萬物變遷,如今砂路變成了油路,低等級公路變成了高等級公路,鐵锨洋鎬養護變成了機械化養護,原先磚瓦建成的道班變為了“花園式”養管站,實施公寓化管理,建立了圖書室、娛樂室……為優化養護資源配置,發揮養護機具功效,安化道班也同平套養管站、石坪作業組、馬營作業組一起整合為“馬街養管站”,承擔著G345線、S208線等多條路段,共計113.158公里的公路日常養護和應急保暢工作。一切都在變化,但唯有一樣亙古不變,他就是“以道班為家,以道路為業”的濃濃公路情。

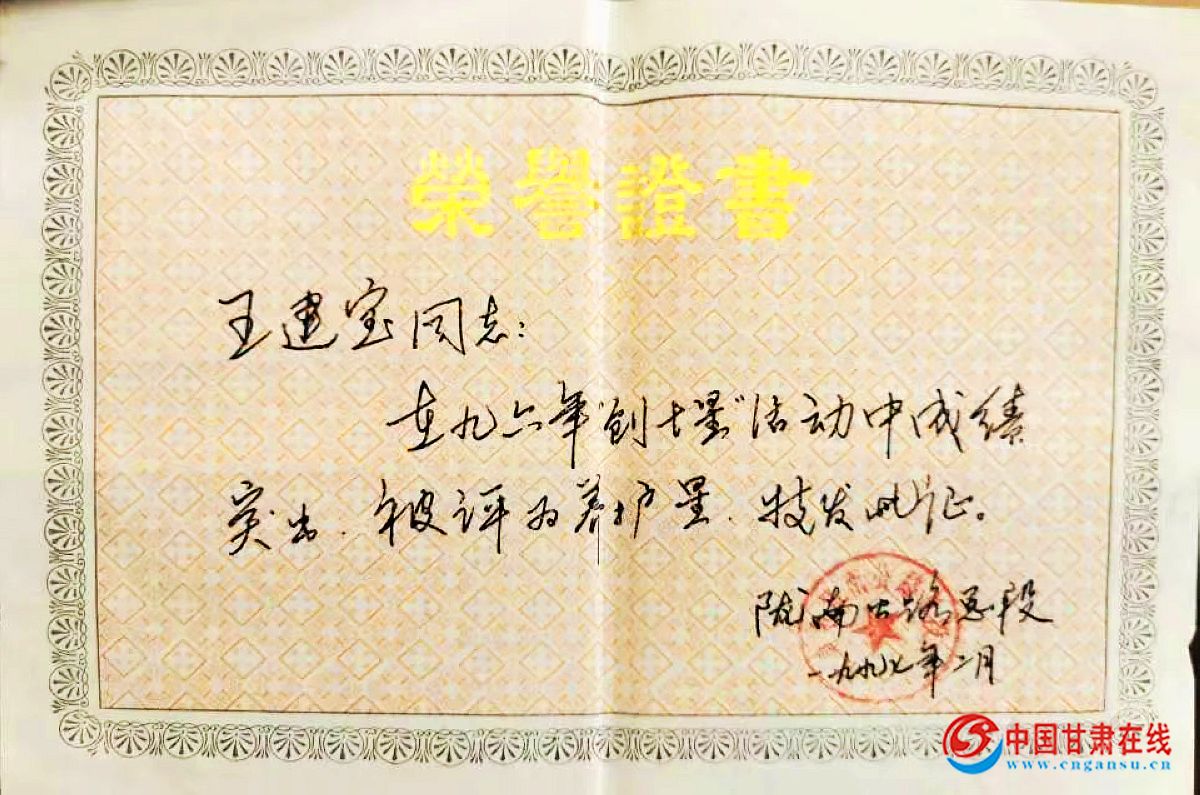

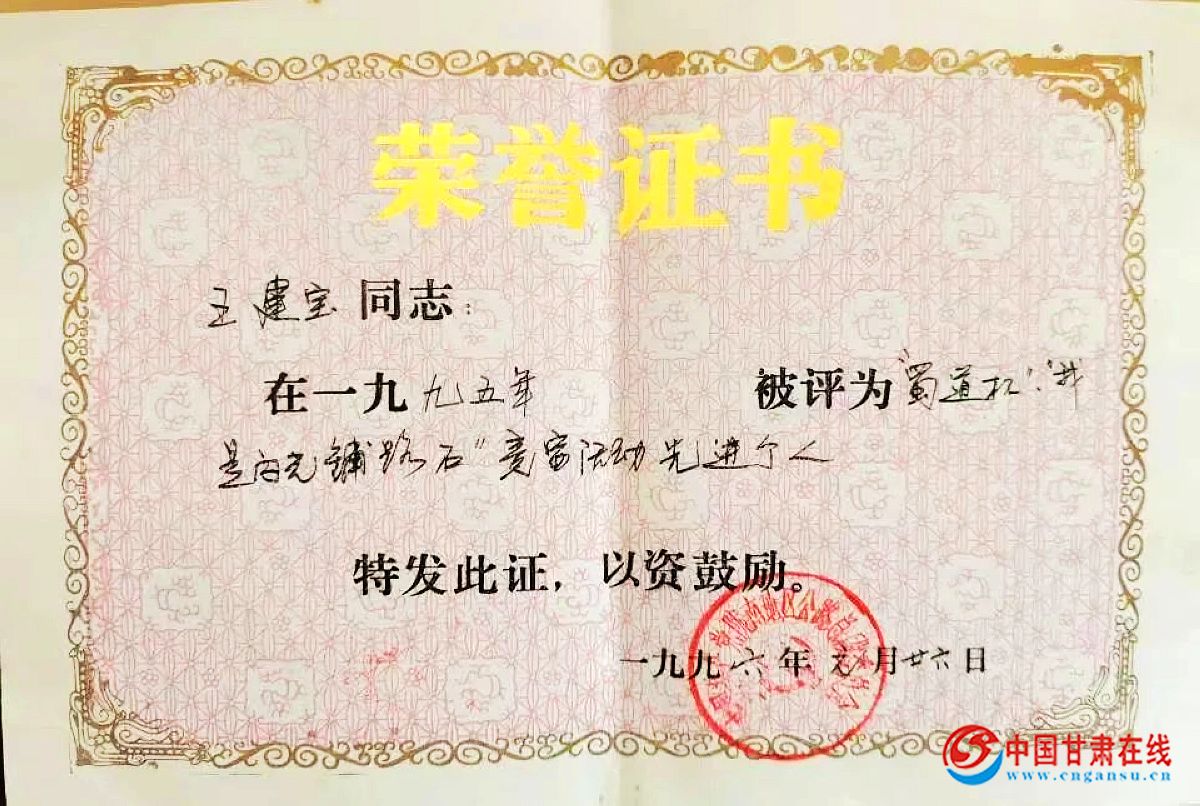

“出滿勤、干滿點,禮拜日加班,晴天一身土,雨天一身泥,放下了镢頭,又拿起了鐵銑,日復一日,年度一年,天天干的都是一樣的工作。經常徒步行走調查路況,從安化路段起,到甘泉路段止,用腳板走12公里,用3米直尺丈量病害,然后逐個用筆詳細記錄下來,一年要穿爛四五雙球鞋,對于12公里公路狀況和每一處病害我都熟記于心、滾瓜爛熟。”退休職工王建寶回憶著自己的公路生活,老人已七十高齡,為公路事業奉獻了大半輩子的青春,歲月在他的臉上刻下了一道道印記,滿布老繭粗糙的雙手是他為公路辛勤一生的見證。像王建寶同志一樣的公路人還有很多,他們雖年歲已高,白發蒼蒼,但仍不忘自己作為一名公路人的擔當。希望自己的孫子成為一名公路人,一家三代為公路事業發展做奉獻;每天準時出現在同一個地方看著來往的公路養護車輛……

那些頂烈日、冒風雨、淋陰雨、戰嚴寒、艱苦奮斗的日子深深烙印在了他們心中,成為了他們一生最寶貴的記憶。

關于我們|媒體合作|廣告服務|版權聲明|聯系我們|網站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請

關于我們|媒體合作|廣告服務|版權聲明|聯系我們|網站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請

甘公網安備 62010002000486號

Copyright©2006-2019中國甘肅在線(甘肅地方門戶網). All Rights Reserved