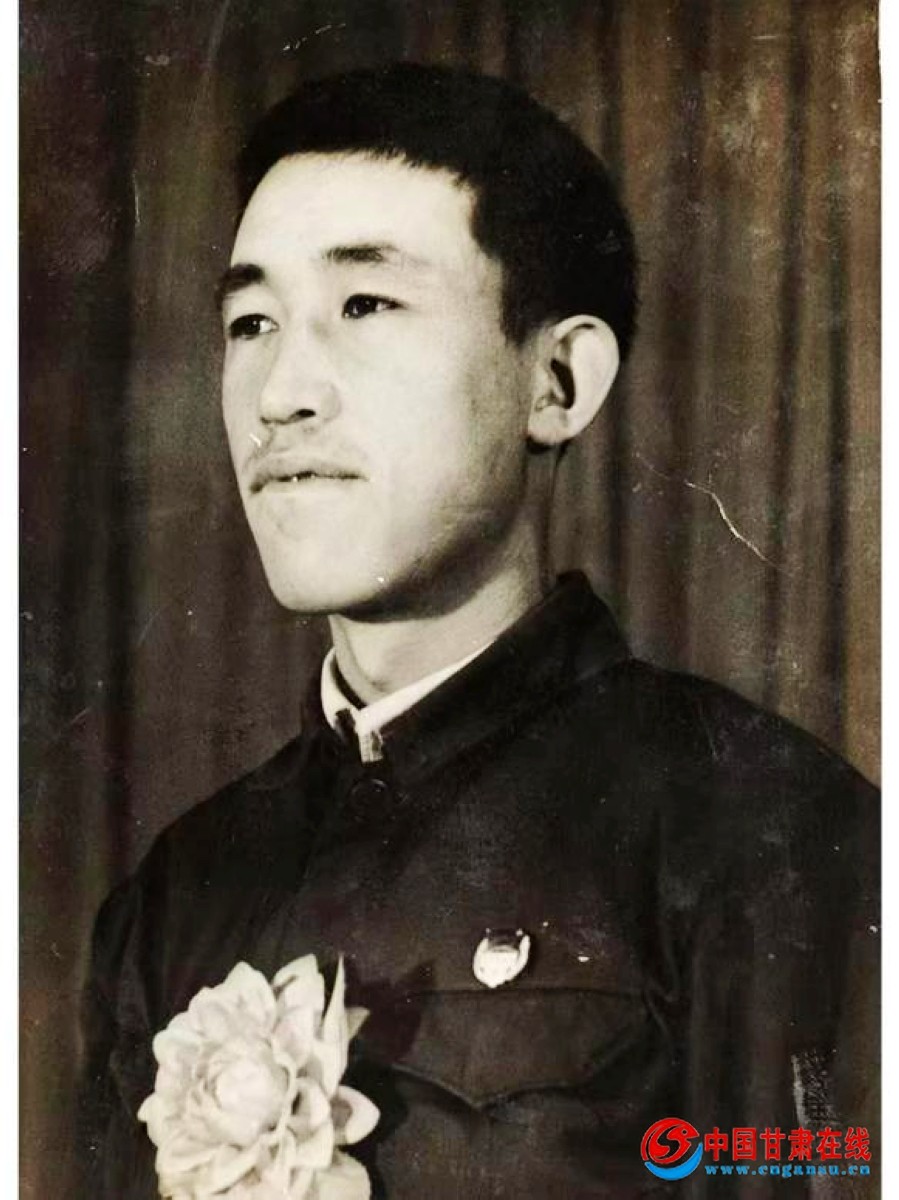

中國甘肅在線禮縣訊 在隴南市禮縣祁山鎮(zhèn)西漢村,有這樣一位令人肅然起敬的老同志。從青春年少到白發(fā)蒼蒼,他始終懷揣著對(duì)黨的無限熱愛與堅(jiān)定信念,在平凡的工作崗位上默默耕耘、無私奉獻(xiàn)。他用一生的實(shí)際行動(dòng),詮釋了對(duì)黨的信仰、忠誠與摯愛,展現(xiàn)了堅(jiān)定不移聽黨話、跟黨走的思想自覺與行動(dòng)自覺。他就是張趙家,一位擁有50年黨齡的老黨員。歲月的風(fēng)霜雖已在他的臉龐刻下深深的痕跡,但他的雙眼依然明亮如初,閃爍著對(duì)黨和人民的無限忠誠與深情。

近日,共青團(tuán)禮縣委員會(huì)組織支部黨員走進(jìn)西漢村張趙家同志的家中,開展了一場(chǎng)意義非凡的主題黨日活動(dòng)。通過聆聽這位老黨員講述忘我奉獻(xiàn)、艱苦奮斗的崢嶸歲月,青年黨員們深受觸動(dòng)與鼓舞。他們從中汲取了精神力量,進(jìn)一步堅(jiān)定了理想信念,筑牢了思想防線,厚植了愛國情懷,賡續(xù)了紅色血脈。這次活動(dòng)不僅是一次心靈的洗禮與升華,更是一次紅色精神的傳承與接力,激勵(lì)著新時(shí)代的青年黨員在黨的旗幟下奮勇前行。

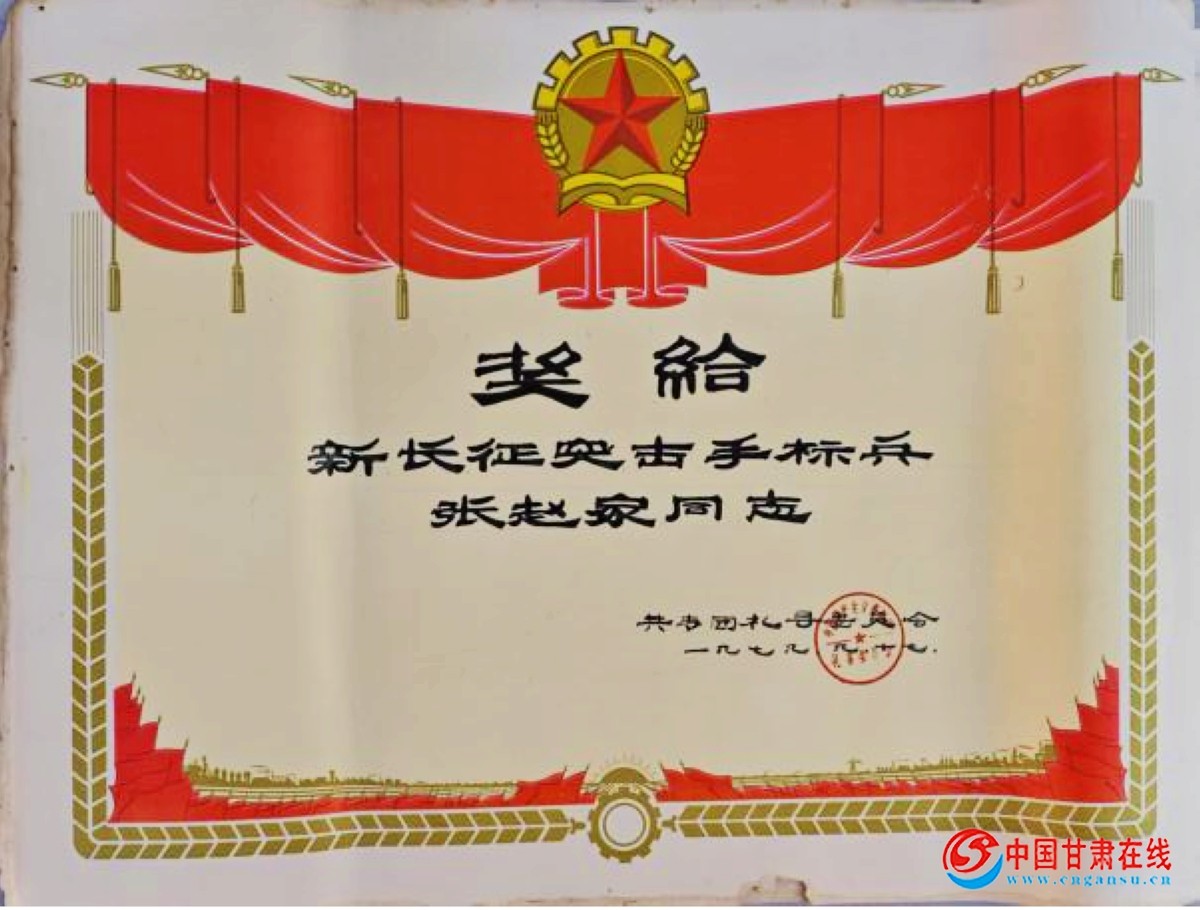

張趙家同志生于1953年,雖已步入古稀之年,卻依然精神矍鑠,步履堅(jiān)定。在自家那方靜謐的小院里,他飽含深情地向青年黨員們娓娓道來半個(gè)世紀(jì)前的入黨初心,重溫了五十余載在西漢水畔“平田整地、治河治沙”的崢嶸歲月。他以自己的親身經(jīng)歷,生動(dòng)詮釋了如何做一名經(jīng)得起歷史檢驗(yàn)和評(píng)判的“新長征突擊手”,激勵(lì)著在場(chǎng)的每一位青年黨員。

年少時(shí)的張趙家,便懷揣著對(duì)共產(chǎn)主義事業(yè)的無限熱忱,早早加入了共產(chǎn)主義青年團(tuán),積極投身于大隊(duì)的生產(chǎn)建設(shè)之中。那時(shí)的西漢水兩岸,村落星羅棋布,但河道淤積嚴(yán)重,優(yōu)質(zhì)耕地資源匱乏,民生維艱。身為共青團(tuán)員,他義無反顧地投身于西漢水的治河治沙事業(yè),帶領(lǐng)生產(chǎn)隊(duì)員們?cè)谄钌芥?zhèn)附近開山采石,筑堤修壩。當(dāng)時(shí),農(nóng)用機(jī)械極為稀缺,僅有一臺(tái)拖拉機(jī)和一輛馬車,運(yùn)輸能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。面對(duì)困難,張趙家毫不退縮,帶頭肩挑手扛,與隊(duì)員們齊心協(xié)力,最終成功修筑了西漢村數(shù)公里的臨河堤壩,為村莊的安全與發(fā)展筑起了一道堅(jiān)實(shí)的屏障。

(曾經(jīng)寸草不生的荒灘已發(fā)展為千畝蘋果現(xiàn)代矮砧密植示范基地)

河道治理初見成效后,張趙家并未停下腳步。作為專業(yè)隊(duì)長,他立下壯志,決心改變窮小隊(duì)的落后面貌。面對(duì)河灘地泥沙淤積、集體生產(chǎn)用地稀缺的困境,他提出了“向河要地”的響亮口號(hào),帶領(lǐng)村民調(diào)整勞動(dòng)組合,優(yōu)化資源配置。在那個(gè)激情燃燒、人人爭(zhēng)先的年代,西漢村的勞動(dòng)人民積極響應(yīng)張趙家的號(hào)召,以一鍬一鍬的辛勤勞作,硬是在荒灘上開墾出了上千畝優(yōu)質(zhì)耕地。這片土地不僅成為村民們賴以生存的根基,更為西漢村特色產(chǎn)業(yè)的興起和優(yōu)質(zhì)蘋果主產(chǎn)區(qū)的建設(shè)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),成為當(dāng)?shù)匕l(fā)展史上濃墨重彩的一筆。

正是憑借著這份堅(jiān)定的信念與無私的奉獻(xiàn),1979年10月,張趙家被共青團(tuán)中央授予“新長征突擊手”這一崇高榮譽(yù)稱號(hào)。五十余載光陰荏苒,他的初心始終如磐石般堅(jiān)定。每當(dāng)回憶起那段歲月,他總是感慨萬千。當(dāng)年,生產(chǎn)隊(duì)的群眾聽黨指揮、慷慨赴任的擔(dān)當(dāng)精神,以及不畏艱險(xiǎn)、迎難而上的奮斗姿態(tài)深深感染并激勵(lì)著一代又一代人,正是這種精神力量,推動(dòng)著西漢村從落后走向發(fā)展,從貧困邁向富裕,書寫了一部感人至深的奮斗史詩。

如今,張趙家同志的身影依然活躍在西漢村的各個(gè)角落。他仿佛是一位永不停歇的守護(hù)者,主動(dòng)承擔(dān)起村道的清掃工作,一把掃帚成為他踐行初心的無聲見證。他常常對(duì)村里的年輕人說:“只要我的身體還能動(dòng),我就會(huì)一直干下去,用行動(dòng)為黨和人民的事業(yè)貢獻(xiàn)一份力量。你們年輕人也要從自身做起,嚴(yán)格要求自己,不斷提升能力,為黨的事業(yè)奮斗終身。”這番堅(jiān)定而樸實(shí)的話語,承載著老一輩的殷切期望。活動(dòng)最后,全體黨員在張趙家老人的家中莊嚴(yán)宣誓,重溫入黨誓詞,用鏗鏘有力的誓言再次叩響初心,銘記使命。

(供稿:王應(yīng)龍)百年風(fēng)雨兼程,百年風(fēng)華正茂。站在新時(shí)代的潮頭回望歷史,波瀾壯闊的長河中,一位位先進(jìn)榜樣如燈塔般矗立,指引著前行的方向。廣大黨員、團(tuán)員青年要以榜樣為鏡,踐行初心使命,在新時(shí)代的征程中砥礪奮進(jìn)。要繼承和發(fā)揚(yáng)“新長征突擊手”精神,以優(yōu)秀榜樣為標(biāo)桿,在工作中勇挑重?fù)?dān)、敢于擔(dān)當(dāng),延續(xù)黨的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風(fēng)。以更加飽滿的熱情、更加堅(jiān)定的信念、更加務(wù)實(shí)的作風(fēng),全身心投入到各項(xiàng)工作中,為共青團(tuán)事業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)力量,在新時(shí)代書寫更加輝煌的篇章。

關(guān)于我們|媒體合作|廣告服務(wù)|版權(quán)聲明|聯(lián)系我們|網(wǎng)站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請(qǐng)

關(guān)于我們|媒體合作|廣告服務(wù)|版權(quán)聲明|聯(lián)系我們|網(wǎng)站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請(qǐng)

甘公網(wǎng)安備 62010002000486號(hào)

Copyright©2006-2019中國甘肅在線(甘肅地方門戶網(wǎng)). All Rights Reserved