文人壺是指在文人尤其是有名的文人的參與,這是紫砂壺的魅力所在。歷代諸如陳曼生、董其昌、鄭板橋、韓美林等等文人的參與,使文人壺充分滿足了壺迷的追逐傳統(tǒng)文化唯美唯雅的心態(tài)。

最早有文人士大夫參與的事例是宋代的蘇東坡。他設(shè)計(jì)了一款“東坡提梁壺”,并有“松風(fēng)竹爐,提壺相呼”之句。但保守地說,這大概只能算是美好的傳說,采信證據(jù)不足。而時(shí)大彬、徐友泉等人也極有可能對(duì)文人壺的發(fā)展起到巨大作用,但都因?yàn)槭妨喜蛔愣鵁o從確認(rèn)。至清康熙、雍正年間,紫砂史上又出現(xiàn)了一位承前啟后的紫砂巨匠,他就是陳鳴遠(yuǎn)。

文人們的參與深化了紫砂的文化底蘊(yùn),提升了匠人們的修養(yǎng),豐富了紫砂壺的造型,確立了紫砂壺在明清茶文化中的重要地位。所以,文人壺概念的提出并非空穴來風(fēng),它有歷史上的眾多史料典籍可資證明,有大批匠人藝術(shù)修養(yǎng)的提升可供印證,有許多文人趣味濃郁的作品作為成果,文人壺是紫砂歷史上最為閃耀,也是最耐人品味的部分。

雖然文人對(duì)紫砂的影響漫長而深遠(yuǎn),但最為集中最為深刻的時(shí)期還是清代嘉慶至光緒,約一百年時(shí)間。這期間出現(xiàn)了三位文人,他們都不是紫砂壺的制作者,但他們卻對(duì)紫砂壺文人化的提升傾注了很多心血。他們是:

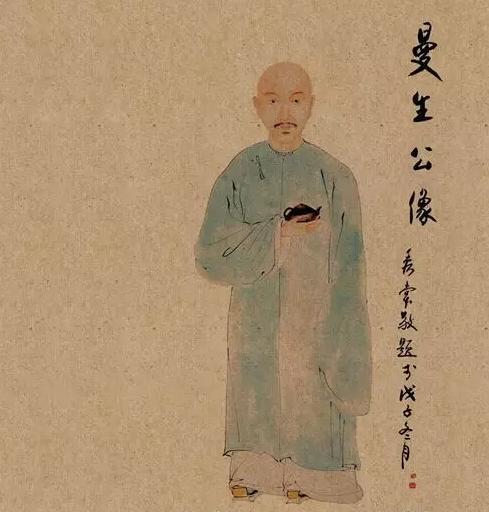

陳曼生,本名陳鴻壽(1768—1822),字子恭,號(hào)曼生,一號(hào)種榆道人,乾嘉間浙江錢塘人。嘉慶六年辛酉拔貢,以古學(xué)受知于阮云臺(tái)尚書。云臺(tái)撫浙時(shí),與從弟云伯同在幕府,有二陳之稱。后官江蘇淮安同知,素善書,酷嗜摩崖碑版,行楷古雅,八分書尤簡古超逸,脫盡恒蹊。篆刻追蹤秦漢,為“西泠八家”之一,兼好六法,意到生趣盎然。

瞿子冶,本名瞿應(yīng)紹(1778—1849),字子冶,初號(hào)月壺,改號(hào)瞿甫,又號(hào)老冶。上海明經(jīng),嘗任訓(xùn)導(dǎo),工詩詞尺牘,少與郡中賢士大夫游,名噪?yún)卿痢嬀銕煇敛菀拢群米蹋b古。子冶固工寫生,嘗為墨戲,于墨竹工力最深,縱逸自如,論者咸謂當(dāng)時(shí)第一手。

梅調(diào)鼎(1839—1906),字友竹,晚號(hào)赧翁,慈溪人。道光、咸豐年間人。發(fā)憤習(xí)書,絕意仕進(jìn),以布衣終其一生,書法二王,詣?wù)樯衩睢!痘仫L(fēng)堂集》謂其“于古人書無所不學(xué),少日專致力于二王;中年以往參酌南北,歸乎恬適;晚年益渾渾有拙致入化境”。《赧翁子傳》云:翁非僅以書法擅長也,人品卓然,逸民之列。其讀經(jīng)亦精審絕倫,凡六經(jīng)之奇詞奧句,經(jīng)赧翁曼聲諷誦,怡然理順。翁又能詩,喜為質(zhì)直樸塞文言。”翁同龢稱其:“三百年來所無,惜乎布衣,致聲名寂寥。”

總觀三人,多有共性,他們?cè)诮?jīng)學(xué)、詩詞、書畫,這些傳統(tǒng)文人安身立命之根本修養(yǎng)上皆精到。他們有著共同的翰墨情懷,這是中國傳統(tǒng)藝術(shù)文人特征顯著的重要原因。無論書法、繪畫、篆刻、雕塑,此種筆墨情懷都能浸透其中,乃至瓷器、家具、玉器、紫砂等工藝一經(jīng)他們之手,處處顯示出文人趣味。透過表面的趣味深入觀察,此種趣味的核心是儒、釋、道三家的精神內(nèi)核。

詩詞書畫、篆刻雕塑不僅僅是“技藝”和“趣味”,還有某種寄托,是創(chuàng)作者人格精神的載體,此即為所謂“載道”,不管所載為“儒”之道,還是“道”之道,抑或“釋”之道,不管是“天下為己任”,還是“悠游于林下”,抑或“如夢(mèng)幻泡影,如露亦如電”之空無,文人們總是寄情于物,這物便在文人手上有了他們的精神烙印。向內(nèi)是寄托,向外是沉醉,文人們沉醉于山水風(fēng)物以養(yǎng)心性,甚至援山水自然入庭院書房,營構(gòu)一方屬于自己的精神世界。孔子也罷,莊子也罷,釋子也罷,無不沉醉自然,他們?cè)谠娫~中、書畫里、假山上、怪石旁、花木下、禽魚邊,陶陶然樂悠悠。此種親近便誕生了“沐乎沂,風(fēng)乎舞雩,詠而歸”,也凝固成“無邊落木蕭蕭下,不盡長江滾滾來”;誕生了《蘭亭序》,也成就了《瘞鶴銘》;誕生了“米癲拜石”,也流傳了“梅妻鶴子”。

歷代文人之趣味不過是翰墨情懷、藝以載道和沉醉自然。

回到三位文人,撇開詩詞書畫之大宗不談,三人還有一個(gè)共同愛好:紫砂壺。壺中天地寬,小小砂壺所能容納的文人趣味和文化內(nèi)涵,到了他們的手上被推向了極致。陳曼生橫空出世,設(shè)計(jì)壺型、撰寫壺銘,援詩、書、印于一體,開創(chuàng)文人壺;瞿子冶繼之而起,修竹老梅恣肆于壺上,橫寫豎畫無拘無束;梅調(diào)鼎融會(huì)貫通,玉成窯造型新穎,特出獨(dú)行。從陳曼生到梅調(diào)鼎,成就了文人壺的三級(jí)跳,使之達(dá)到后人無法超越的高度。說他們是文人壺,不僅僅源于他們參與了紫砂壺的設(shè)計(jì)制作,更主要的是他們把上述翰墨趣味、藝以載道及沉醉自然的文人趣味融入其中。以文入器,紫砂壺的面貌便從此不同了。

首先,經(jīng)由他們之手設(shè)計(jì)的壺型皆古樸簡約,不事雕琢,呈現(xiàn)出樸雅的氣息,滲透出中國傳統(tǒng)美學(xué)精神。“曼生十八式”的三十幾種壺型,多以線條之美呈現(xiàn),井欄、石瓢、合歡、臺(tái)笠、扁石、漢方、瓦當(dāng)、圓珠、傳爐、合斗……很多曼生首創(chuàng)的壺式,都在于抽象之美,它們來源于建筑構(gòu)件,如柱礎(chǔ)、井欄、瓦當(dāng);生活用品,如臺(tái)笠、傳爐、石銚;自然瓜果,如葫蘆、半瓜、果圓等。僅就這些素材的選擇即可見曼生的自然情懷與仿古意緒。這些經(jīng)過抽象的物件,借助或直或曲的線條給人以無限的想象。線條有怎樣的審美特征呢?

主要有兩大方面:一、簡約,二、變化。簡約就是指線條是最簡單、概括的藝術(shù)表現(xiàn)手段,古人認(rèn)為線條符號(hào)愈簡約,愈能包容復(fù)雜的內(nèi)涵。《老子》有云:“道生一,一生二,二生三,三生萬物”,線條就簡單到“一”。八卦的卦象也正是由線條的不同變化構(gòu)成的。正是這種簡約而包容的特征給藝術(shù)創(chuàng)作者提供了寄托和濃縮情感意緒的無限空間,也給欣賞者提供了自由思考的無限空間。變化又使線條成為了藝術(shù)作品中最活躍的因素,如果說簡約使“萬物始于一”,變化則“一生萬物”。比如:有了線條的簡約性才有筋紋器對(duì)實(shí)物進(jìn)行抽象化概括的可能,也正是線條的變化使紫砂壺具有了形態(tài)各異的造型。曼生壺的造型主要即是依據(jù)這些線條的勾勒與變化,塑造出古樸且耐人尋味的壺式。瞿子冶以及他的助手鄧奎,在造型的把握上延續(xù)了陳曼生的傳統(tǒng),亦是推崇樸雅簡約的風(fēng)格,以壺型的意趣、虛實(shí)為造型追求的目標(biāo),瞿壺的代表作子冶石瓢就兼具文趣與筋骨,大氣凜然,是難得的佳器。

如果說曼生是木訥內(nèi)斂的,子冶則是疏放超逸的。到了梅調(diào)鼎的玉成窯及其文化圈,如任伯年、王東石等人的創(chuàng)造,則造型設(shè)計(jì)更為大膽,甚至頗有些現(xiàn)代意味,譬如漢鐸壺、瓢壺、博浪錐壺、波浪壺等等,但它們雖有特出之處,仍趣味十足,可堪把玩。作為中國傳統(tǒng)工藝的紫砂壺本身就根植于中國的文化土壤之中,又加上這幾位深諳中國審美精神的文人的積極參與,因而,它的造型藝術(shù)是無法擺脫中國傳統(tǒng)美學(xué)影響的。他們注重形與意的關(guān)系,重寫意而不否棄形似,肯定理性與直覺統(tǒng)一,但偏重于直覺。在作品創(chuàng)作過程中又突出實(shí)與虛的轉(zhuǎn)化,虛實(shí)相生產(chǎn)生一種氣韻生動(dòng)的審美意境。在形與神的關(guān)系處理上主要體現(xiàn)那些借鑒生活器具的紫砂器上,它要求對(duì)實(shí)物的抽象化處理要做到形神兼?zhèn)洌辉趬氐纳硗才c紐、流、把、足的空間搭配上除了考慮實(shí)用功能外,又要求各部位之間的虛實(shí)相生。如曼生壺以及楊彭年和其他文人合作的仿古井欄、寒玉、漢瓦、合歡提梁等,無不給人無限想象空間。這種審美和書藝、畫境在本質(zhì)上是相同的,可謂之留白,可謂之虛境。

文人趣味最為明顯的體現(xiàn)莫過于詩書畫印的裝飾手法了,這正是文人翰墨情懷的不自覺融入。但不是有了詩書畫印的點(diǎn)綴即可稱之為文人壺,這些裝飾的背后又透露出文人怎樣的精神狀態(tài)呢?首先,文人化裝飾,陳曼生有首倡之功,他將詩詞的意境,書法的飄逸,金石的質(zhì)樸,巧妙而生動(dòng)地融入紫砂壺中。這種全方位的文人化包裝,在陳曼生之前是沒有的,尤其曼生壺銘的撰寫是曼生壺體現(xiàn)文人趣味的亮點(diǎn)。這些壺銘不僅書法精微,布排巧妙,而且切壺切茶,內(nèi)蘊(yùn)悠長。其銘文內(nèi)涵前人多有闡釋,此處就不做具體解說了,但我們必須了解這些銘文并非只為裝飾壺體,使之顯現(xiàn)文雅而存在的,他實(shí)際上已經(jīng)是陳曼生精神追求的烙印,是陳曼生生活趣味、個(gè)人品性的凝聚。它幾乎融匯了儒釋道三家的精華,有儒家君子之道的標(biāo)榜,如“內(nèi)清明,外直方,吾與爾偕臧”;有道家養(yǎng)生延年的格調(diào),如“不求其全,乃能延年,飲之甘泉,青蘿清玩”;有佛家拈花一笑的通透,如“笠蔭暍,茶去渴,是二是一,我佛無說”。實(shí)際上壺已經(jīng)通過銘文與曼生相通相契,這些壺銘不再是外在的裝飾,而是曼生壺的精神核心,也是中國傳統(tǒng)文人的精神核心。

瞿子冶的發(fā)展在于將繪畫引入紫砂壺,他不受壺的面積所限,甚至在壺上橫書,別有情趣。他在壺上作竹枝為多,甚至漫過壺體連及壺蓋,頗有情趣。《清代畫史增編》說:“瞿應(yīng)紹畫宗南田,而用筆放逸,又畫竹工力最深,尤精篆刻。”因此其壺上所作便多為竹、梅,它們?cè)?a href=http://m.jitongbianyaqi.com/news/shizhou/ target=_blank class=infotextkey>中國文化中的象征意味顯而易見,最能體現(xiàn)文人剛正不阿、迎霜傲雪的風(fēng)骨。竹與梅又最能體現(xiàn)文人親近自然的情趣,小小壺體之上,梅枝橫斜、竹影搖曳,品茗間已然清風(fēng)徐來,悠悠而忘情。應(yīng)該說瞿子冶進(jìn)一步豐富了文人壺的裝飾手法和內(nèi)蘊(yùn)精神,使紫砂壺基本完成了文人化改造。

晚出幾十年的梅調(diào)鼎在詩書畫印的裝飾上基本繼承了陳曼生和瞿子冶的傳統(tǒng),尤其在紫砂壺的題銘上傾注了較大的熱情,他的壺銘短小雋永,書法超妙入神。據(jù)著名書法家洪丕謨說梅調(diào)鼎“一生為各種式樣的宜興紫砂茶壺制銘不下百余件,并一一為之親筆書寫,然后再分別由山農(nóng)等人燒鑄到壺身上去”。可是其身后作品集《赧翁集錦》僅收錄了壺銘近二十件,這是非常遺憾的事情。和前兩位藝術(shù)家不同的是梅調(diào)鼎一生布衣,生活拮據(jù),加之已身處晚清,國事衰微,內(nèi)憂外患,相信他在紫砂壺融入的情緒比前兩位較為深切吧。譬如,漢鐸壺的銘文為:“以漢之鐸,為今之壺;土既代金,茶當(dāng)呼荼。”鐸分金鐸、木鐸。古籍記載有“文事奮木鐸,武事奮金鐸”之說,即木鐸用于和平時(shí)期的文化宣傳,金鐸則用于戰(zhàn)時(shí)軍事召集或戰(zhàn)場上鳴金收兵。

而晚清的現(xiàn)實(shí)狀況是文化衰敗、軍事落后,不知道梅調(diào)鼎在擬寫此句銘文時(shí)是否想到晚清的文弛武廢,抑或就是感嘆于此而有所寄托?另一博浪錐壺的壺銘更為寓意更為深切:“博浪錐,鐵為之,沙摶之。彼一時(shí),此一時(shí)。”博浪錐原為一種特制鐵器,當(dāng)年張良遣力士用鐵制的博浪錐刺殺秦始皇,如今紫砂博浪錐壺則用來鑒賞品茗,可謂彼一時(shí)、此一時(shí)也。這僅是此銘的字面意思,博浪錐已然被賦予了抗擊強(qiáng)權(quán)的象征意義,而晚清的局面是列強(qiáng)爭相凌辱于我,國勢(shì)處于風(fēng)雨飄搖之中。博浪錐又有何用?梅調(diào)鼎的一腔憂國憂民之情寄托于小小砂壺,多么無奈!類似如此的寄托,已和陳曼生時(shí)代不可同日而語,曼生多忘懷于茶的清雅和仙佛的空靈之中,而梅調(diào)鼎的寄托多了一份沉痛和悲涼,他的壺中茶該苦澀許多。然后,這不正是中國傳統(tǒng)文人的憂患意識(shí)嗎?何謂文人壺,明白了這點(diǎn)才能真正理解其內(nèi)蘊(yùn)。

張岱說:“蓋技也而進(jìn)乎道矣。”因技藝有道,故而才有所謂“志于道,游于藝”。清代中后期之藝術(shù)固然多承襲先人,崇尚對(duì)古人的追蹤和模仿,即以古雅為美。即便是秦漢的一塊瓦當(dāng),大唐的一幅殘畫,北宋的一塊瓷片,宣德的一方銅爐,萬歷的一把老壺,這些物品在清人眼里都有著無比珍貴的價(jià)值。然而,如果說清人只會(huì)一味摹古卻失之片面。

清代的學(xué)術(shù)也罷,藝術(shù)也罷,無非是在故紙堆里尋找屬于自己的精神價(jià)值和坐標(biāo)。面貌是古人的,精神則是自家的。文人壺里融入的翰墨情懷、道德大義、自然興味不僅構(gòu)筑了文人風(fēng)雅的生活狀態(tài),更凸顯出出世與入世抉擇中的無奈和悲涼,而在這種悲涼、淡漠之中,他們又努力追求這份茶與壺所特有的平和與愉悅。

文人對(duì)紫砂壺的影響

從喝水到飲茶是一次飛躍,表明了生活方式的進(jìn)步;從飲茶到品茶享受,又是一次飛躍,表明了文化生活的介入。紫砂茶壺的出現(xiàn)和流行正迎合了這個(gè)趨勢(shì)。在紫砂壺發(fā)展的過程中,歷代文人起了不可缺少的作用,這種作用表現(xiàn)為三個(gè)方面:

1、文人的賞玩——中國士大夫把飲茶視為雅事,茶葉、水、茶具都非常講究。

唐人陸羽《茶經(jīng)》中對(duì)各種茶盞的評(píng)判,為文人對(duì)茶具的追求提供了依據(jù)。蘇東坡嗜茶成癖,“磚爐石銚行相隨”,將這些沉重之物隨身攜帶,簡直到了癡迷的程度。東坡居士到宜興一帶看見古樸無華的紫砂,自然愛不釋手,相傳親自設(shè)計(jì)了提梁壺。以后從元代高士孫道明到明代金沙寺老僧,從明代大儒陳眉公到清代畫家陳鴻壽,無不嗜茗飲而更喜砂壺。文人的喜好追求,對(duì)紫砂的風(fēng)行起了推波助瀾作用。

2、文人的指導(dǎo)——明清的詩人、畫家有不少直接指導(dǎo)藝人創(chuàng)作砂壺。

相傳時(shí)大彬善制大壺,聽了王時(shí)敏、王鑒的意見,制作小壺,更易把玩。清末大收藏家吳大邀名師黃玉麟到家中做壺并提出想法,提高了黃玉麟砂壺的品位。清代金石家兼畫家陳鴻壽(曼生)對(duì)砂壺制作的指導(dǎo)更具體,設(shè)計(jì)了曼生十八式,并親自題詠,使楊彭年的壺藝到了新的境界。歷史上遺留下來的這些優(yōu)秀作品,都記錄了文人在壺藝制作中的指導(dǎo)作用。

3、文人的制作——文人直接參與紫砂壺制作。

明代末年嘉興人項(xiàng)石損為名書家,雖不是陶業(yè)中人,但親自動(dòng)手制壺,所制砂壺形質(zhì)樸而雅,出手不凡,非普通藝人可及。近現(xiàn)代畫家、書家、金石家在砂壺上題詠繪畫后再由藝人刻制的很普遍,有不少文人則是自己鐫刻,因藝術(shù)修養(yǎng)深厚,自然韻味十足,文人氣息濃厚。

紫砂壺的胎泥、造型、鐫刻、印鑒和傳統(tǒng)文化、審美意識(shí)、傳統(tǒng)生活方式幾乎是天衣無縫地融合在一起。其文化價(jià)值也正是在這漫長的歲月中吸收各種文化養(yǎng)分積累而成的。

紫砂壺有商品壺、工藝壺之分,商品壺有細(xì)貨、粗貨之分,工藝壺有工藝品壺、特藝品壺、藝術(shù)品之分,工藝品壺應(yīng)按藝人的成就、作品的藝術(shù)價(jià)值來言。在歷史的文獻(xiàn)中記述名藝人的工藝杰作,贊譽(yù)為“貴重如珩璜”(佩玉)、“珍重比流黃”(黃繭織的絹)、“賦于雕漆”、“價(jià)凝璆琳”(美玉),周樹《臺(tái)陽百詠》曰:“供春小壺一具,用之?dāng)?shù)十年則值金一笏。”明朝熊飛曰:“景陵銅鼎半百清,荊溪瓦注十千余”,說的是景陵銅鼎五十錢可以買到,荊溪的砂壺可價(jià)值一萬多。《茗壺圖錄》記述“明制一壺,值抵中人一家產(chǎn)”。這可見歷史已對(duì)砂壺估了價(jià)。

文人的參與,提高了紫砂藝術(shù)的身價(jià),歷來紫砂壺對(duì)社會(huì)有影響,吸引了不少文人,已步入高層次文化人收藏、欣賞的殿堂,它不僅保值、增值并體現(xiàn)了社會(huì)發(fā)展各個(gè)歷史時(shí)期的藝術(shù)價(jià)值和社會(huì)地位,同時(shí)也包含了紫砂壺藝的文化、文物的價(jià)值,名人佳作不僅”價(jià)埒金玉,而且為四方好事者收藏殆盡。紫砂文化交流可微信392503348,共品美壺香茶。(來源:搜狐文化-玩轉(zhuǎn)宜興)

關(guān)于我們|媒體合作|廣告服務(wù)|版權(quán)聲明|聯(lián)系我們|網(wǎng)站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請(qǐng)

關(guān)于我們|媒體合作|廣告服務(wù)|版權(quán)聲明|聯(lián)系我們|網(wǎng)站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請(qǐng)

甘公網(wǎng)安備 62010002000486號(hào)

Copyright©2006-2019中國甘肅在線(甘肅地方門戶網(wǎng)). All Rights Reserved