【編者按】“銅印,古亦稱‘金印’。銅印源于東周,盛于西漢。較之其他印材耐用、莊重、高貴,多作護佑平安之重器。”今日在中國印學博物館展出的“熔山鑄海”西泠朱炳仁銅印篆刻藝術展前言中,這樣講到。

銅印產生的年代已非常久遠,并且使用范圍廣,被歷代官員與文人所喜愛。從傳世的古璽印來看,絕大多數是銅印,延續的時間也最長。銅印古今官私印均使用,漢代祿六百石以上高官,佩之,唐諸司、宋六部用銅印,清府、州、縣皆用銅印。其中,漢代的銅印,工藝精美,風格多樣,被譽為古代璽印技術的巔峰,對明清流派篆刻的發展奠定了厚實的基礎。印學家稱明以前為“銅印時代”,可謂一語中的。今天,小編就與網友們一起來了解歷代那些“每日拭之”、“光閃目耀”的銅印藝術。

【春秋戰國:“黃金印”即為銅印】

唐朝詩人李白在《別內赴征三首》中曾說,“歸時倘佩黃金印,莫見蘇秦不下機”,描繪戰國時期的蘇秦說服了齊、燕、韓、楚、趙、魏,佩六國相印衣錦還鄉的情景。而詩中所說的所謂的“黃金印”即為春秋戰國時的銅印。

“專室之璽”戰國官印

在阜陽博物館內藏有一枚戰國“專室之璽”銅印。為官印,青銅質,圓形,鼻鈕。通高0.8、印座直徑1.9、厚0.2厘米,印面陰刻篆書“專室之鉨(古同‘璽’)”四字。據阜陽市博物館專家考證,專室也就是古代的傳室,以車傳遞稱“傳”,以馬傳遞稱“驛”,步遞則稱“郵”,“傳室”也就是古代負責傳遞軍政公文的長官的官印。與這枚楚璽上印文相同的楚璽,目前在國內僅見三枚。

【秦:地方官僚機構使用的印章均為青銅鑄造】

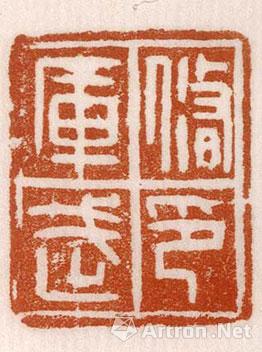

“榮碌”銅印 秦

此件銅印現收藏于秦始皇帝陵博物院。1976年,在焦村墓葬中有兩座墓各出土銅印章1枚,一個墓主為男性,年齡在30歲左右,棺內出土方形橋紐銅印1枚,刻有陰文小篆“榮碌”二字。

北京故宮博物院所收藏的著名秦代銅印主要有“修武庫印”“小廄南田印”“右公田印”“中官徒府印”和“南宮尚浴印”等,是秦代地方官僚機構使用的印章,均為青銅鑄造而成。這些銅印的長、寬和高都在兩厘米左右,個體都很小。

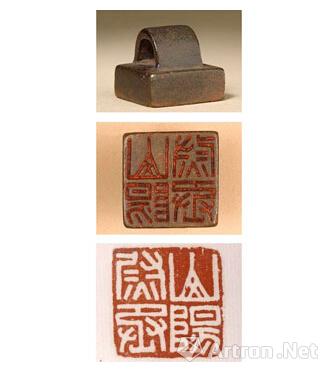

修武庫印印文 秦

其中修武庫印是秦代倉庫嗇夫所使用的官印,銅印通高0.9厘米,背部有一個印紐,印面基本呈方形,長2.2厘米,寬1.7厘米。印面上有陽線十字界格及邊欄。印文為秦篆字體,白文,右上起交叉讀“修武庫印”四字。修武即今河南西北部的修武縣,倉庫用于保存縣里的武器和車馬等用具,倉庫的主管官吏被稱為庫嗇夫。

【漢:各級屬官皆以銅為印】

西漢銅質官印的使用范圍十分廣泛,上自宮廷朝中諸司屬官,下至地方郡縣太守、郡尉以下的所有官吏,以及軍營中的各級屬官皆以銅為印。

常樂蒼龍曲侯印 西漢

漢代的銅印,鈕式造型奇崛,制作工藝精美,鐫刻風格多樣,達到了空前的程度。官印、私印、吉語印、肖形印應有盡有,被譽為古代璽印技術的巔峰,對明清流派篆刻的發展奠定了厚實的基礎。

故宮藏的西漢銅印主要有山陽尉丞印、武陵尉印、常樂蒼龍曲侯印、長水校尉丞印、修合縣宰印、文德左千人印等,是漢代各級官吏使用的銅印,均為青銅鑄造而成。

山陽尉丞印 西漢

其中,山陽尉丞印是漢武帝時期,山陽郡都尉的佐官使用的印章。銅印通高2.0厘米,背面有筒瓦形狀的印紐,印面基本呈正方形,長2.3厘米,寬2.2厘米。印文為漢篆,白文,為“山陽尉丞”四字。

【東晉:“六面印” 一印多用途】

東晉“六面銅印”

2015年,在南京雨花臺區鐵心橋尹西村后頭山停車場內,南京市考古研究所考古發掘了一處東晉家族墓。其中,一號墓出土的一枚“六面銅印”非常罕見,是南京考古出土的第六枚“六面銅印”,全國到目前為主出土的不過十多枚。

“六面印”從考古出土材料來看,只見于東晉時期,其他時期沒見過出土,造型比較規范,都呈現“凸”字形,尺寸大小都差不多,六個面都有印文,一般有墓主人的名和字,現在研究認為,“六面印”為私印,一印而具有多面引文,就是一印多用途,現在的研究認為印主為有一定教養的士族。

【唐:“蟠條印” 短條焊接而成】

金山縣印 唐

唐代銅印鑄造,有一種“焊接法”,即用小而薄的銅條,隨書畫蟠繞,遇有枝筆,用短條焊接上來而成。如現藏于浙江博物館的“金山縣印”。這種制法,印史上少見,沙孟海先生訂正稱之“蟠條印”。這是唐朝官印特有的風格。

【宋:諸司皆用銅印 區別于“涂金”】

南宋紅襖軍“元帥右監軍印”銅印

到了宋代,官印的質料更為單一,諸司皆用銅印。宋代官印的形制是隋唐以來官印形制的總結和發展,它在鈕式、款識、文字風格等方面出現了新的形式和特點。宋代官印的一大特點就是質料的簡單化。在宋代,除皇帝御寶有用玉、金之別外,其他官印基本為銅鑄,以玉制璽,則成為帝王們的專利。區別僅在于諸王及中書門下、樞密院、三司、節度使、觀察使印有涂金,其余各級官印皆不涂金。

【元:銅印作為中央機構宣慰司遣差到地方督辦政務的官吏所佩用之印】

2015年,山東省東營市在進行第一次全國可移動文物普查時,發現一枚元代銅印。現藏于東營市檔案局。這方銅印,重420克,印面呈正方形,邊長5厘米,厚1.4厘米;背面有一碑狀柄高2.8厘米。印面有明顯的使用磨損痕跡。該印于1993年在廣饒縣碼頭鄉高港村出土。此銅印印文(陽文)為九疊篆書“宣差提領所委差荒字號印”。印背左刻“癸卯年二月日造”,右刻“委差官印”。印體上側邊面刻“荒字印”,印柄上端中間刻“上”字。從印文分析,應為元代中央機構宣慰司遣差到地方督辦政務的官吏所佩用之印。

東營市檔案館所收藏的這方銅印,銅印之上的文字雖少,卻是元代當時官府所遺留下來的真實文字記載,是記錄歷史的一種特殊文獻。銅印的發現為研究元代職官制度及元史,提供了重要的實物資料。

【明:正三品官除順天、應天二府印銀質外 其余均銅印】

《明史·百官印信》中曾述:“正一品官印銀質,三臺。正二品、從二品印均銀質,二臺。正三品官,除順天、應天二府印銀質外,其余均銅印,無臺。正一品官印邊長明尺三寸四分,以下依官品遞減。”

南陽中護衛前千戶丁管軍印 明

河南鄧州博物館收藏一枚銅質直紐正方形印。該印通高8.8厘米,邊長7.3厘米,臺厚1.4厘米;印背陰刻4行、每行3字,共12字九疊篆陽文:“南陽中護衛前千戶丁管軍印”,紐背右邊刻陰文楷書“南陽中護衛前千戶丁管軍印”;紐左邊刻“永樂元年(1403)三月□日、禮部造”;印左側邊陰刻楷書“重字六十二號”。該印為標準品明代九疊篆直紐型百官印,是研究明初地方衛所統兵制和官印制作管理的物證。

【清:銅印上滿、漢、傣三種文字】

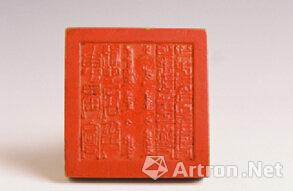

銅質印 造于清朝道光十五年(公元1835年)

清代官印刻款內容和形式大抵隨明制,左右兩側多鑄有制造年月、編號,目的是為了登記存案、備查。印背一般除用漢字刻印文及“禮部造”字樣外,還多加刻同一內容的滿文,甚至還有民族文字。現藏于北京民族文化宮博物館的這枚車里宣慰使司銅印,就包含滿、漢、傣三種文字,印身刻有漢字“清道光十五年正月”、“道字一千二百五號”、“禮部造”等內容,是改土歸流之后清朝道光皇帝頒賜給車里宣慰使司的官印。

銅質印 造于清朝道光十五年(公元1835年)

清末銅印本為官方頒發,象征著權力和威儀,屬于官員行文工具,本不是尋常銅器。后來清廷政府垮臺,銅印被官宦子弟變賣,以辟邪符應之用,進入富戶人家。由于本身數量有限,后又多流入古董商人手上,并為海外藏家侵購,因此幸存國內者日鮮。特別是歷經破四舊等運動后,所存銅印多已銷毀鑄成他用,目前存世量極少。

【民國:國家印鑄局統一鑄造的篆文官印】

在保亭黎族苗族自治縣發現的一件民國時期“保亭縣政府”銅印,在2015年經過專家鑒定確認為國家一級文物。

保亭縣政府印 民國

據了解,“保亭縣政府印”為銅質,印作方形,印把為方柱狀,整印系銅鑄而成,重0.98kg,長、寬皆6.5cm,高10.5cm,有朱文篆書六字三行鐫刻:“保亭縣政府印”,于印邊一側鐫刻“中華民國二十五年一月”,另一側鐫刻“國字第四十四百十九號”,印把左邊銘“印鑄局造”,右邊銘“保亭縣政府印”,現藏于保亭縣檔案館,它是由民國政府的國家印鑄局統一鑄造的篆文官印。

據保亭博物館相關工作人員介紹,該枚印章保存于保亭檔案局已有多年時間,在啟動文物普查工作期間才被專家鑒定為國家一級文物,它為研究保亭歷史提供了重要實物資料。

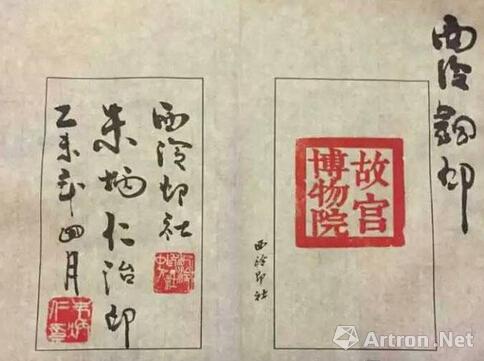

【當代:朱炳仁-創立隨機熔鑄工藝】

朱炳仁 山水銅印

如今,作為西泠印社社員與國家級非遺傳承人,朱炳仁對銅印作了深入研究,突破了銅印章傳統的制作技藝,創立隨機熔鑄工藝,創作了殘缺美、滄桑美與夢幻美共存的“山水銅印”,表面有獨特的高山流水肌理紋,印紐的形狀千姿百態。

關于我們|媒體合作|廣告服務|版權聲明|聯系我們|網站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請

關于我們|媒體合作|廣告服務|版權聲明|聯系我們|網站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請

甘公網安備 62010002000486號

Copyright©2006-2019中國甘肅在線(甘肅地方門戶網). All Rights Reserved