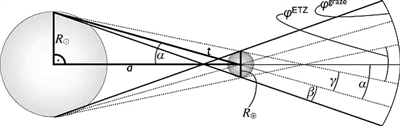

地球凌日區(qū)的結(jié)構(gòu)示意圖。左側(cè)圓形區(qū)域代表太陽,而右側(cè)區(qū)域代表地球(未按大小比例)。

多少年來,人類探尋外星生命的方式主要集中于盡可能地尋找更多的可以支持生命存在的類地行星。但是,近年來類地行星倒是發(fā)現(xiàn)不少,但外星人仍然毫無消息。德國馬克斯-普朗克研究所科學(xué)家近日在《天體生物學(xué)》雜志上發(fā)表最新研究成果稱,人們應(yīng)該縮小搜尋范圍,將目標(biāo)放在那些也看得見我們的行星上,即在地球凌日區(qū)內(nèi)尋找類地行星。

據(jù)新浪科技報(bào)道,德國馬克斯-普朗克研究所科學(xué)家雷恩-赫勒爾曾經(jīng)在加拿大麥克馬斯特大學(xué)工作過。當(dāng)時(shí),作為博士的赫勒爾就已經(jīng)與拉爾夫-普瑞茲教授合作研究這一課題。赫勒爾和普瑞茲的研究成果提出了幾種可以保證外星生命成功發(fā)現(xiàn)地球生命的方式。在此前搜尋外星生命的過程中,天體生物學(xué)家大多把研究的重點(diǎn)放在目標(biāo)行星或衛(wèi)星上,而這些行星或衛(wèi)星距離我們太過遙遠(yuǎn),用現(xiàn)有的天文望遠(yuǎn)鏡根本無法直接發(fā)現(xiàn)外星生命。因此,赫勒爾和普瑞茲通過監(jiān)測它們出現(xiàn)在各自主恒星前方時(shí)留下的陰影來研究這些星球。

普瑞茲介紹說,“我們所使用的方法就是所謂的‘凌星法’,即在行星橫越自己的主恒星時(shí),再對(duì)它們進(jìn)行探測。這毫無疑問也是最簡單、最直接的方法,可以實(shí)際用于發(fā)現(xiàn)一顆行星上的生命存在與否及行星的大小。”

當(dāng)一顆行星飛越自己的主恒星盤前方時(shí),這顆被觀測的主恒星的亮度會(huì)降一些。通過測量主恒星亮度的變暗程度,科學(xué)家就可以收集到許多有價(jià)值的信息,甚至可以不需要直接看到那些行星。兩位科學(xué)家表示,“證明目標(biāo)行星上是否有生命存在,是一項(xiàng)非常復(fù)雜和困難的任務(wù)。但是,一旦某顆行星被發(fā)現(xiàn)是與地球相似的巖質(zhì)行星,那么通過凌星法對(duì)這顆候選行星進(jìn)行觀測,就可以獲取令人感興趣的大氣層信息。”

為了驗(yàn)證某顆行星是否可以作為探索目標(biāo),科學(xué)家首先需要了解的是,這顆行星是否可以支持我們所理解的生命的存在。

赫勒爾解釋說,“你可以對(duì)主恒星的光線穿越行星大氣層的情況進(jìn)行分析,看大氣層中是否包含與生命有關(guān)的分子的痕跡。”兩位科學(xué)家表示,人們應(yīng)該將搜尋范圍集中于“地球凌日區(qū)”。這是一片狹長的太空區(qū)域,如果確實(shí)有外星生命存在其中,那么它們就有可能看得到地球橫越太陽前方。

科學(xué)家認(rèn)為,地球凌日區(qū)中可能存在大約10萬個(gè)潛在目標(biāo)恒星,這些目標(biāo)恒星都有可能被生命宜居的行星或衛(wèi)星環(huán)繞。

“如果你能夠?qū)@些恒星進(jìn)行仔細(xì)觀測,凌星法是不可忽略的。因此,如此你是地球凌日區(qū)的一名觀測者,只要在數(shù)千光年范圍內(nèi),你也很容易發(fā)現(xiàn)地球。”普瑞茲表示,“很明顯,我們無法預(yù)測其它可能的系外觀測者是否也在尋找類似地球上的智慧生命。但是,這項(xiàng)研究所采用的方法已經(jīng)證明了它本身就是最簡單、最有效的方法。”赫勒爾補(bǔ)充道,“如果這些行星上擁有智能觀測者,那么它們可能早已將地球認(rèn)定為宜居甚至是生機(jī)勃勃的世界。”

為了探尋地外生命,科學(xué)家們正在進(jìn)行各種嘗試,包括向外發(fā)送地球信息以及探測各種發(fā)自外星的信號(hào)。

赫勒爾目前正參與德國馬克斯-普朗克研究所的一項(xiàng)旨在探測地外行星的“柏拉圖”計(jì)劃。普瑞茲表示,“作為理論家,我們非常有興趣評(píng)估和測量我們所提出的地球凌日區(qū)中的大量資源。當(dāng)然,全面的測量和調(diào)查需要大量的觀測時(shí)間。”

兩位科學(xué)家認(rèn)為,如果將搜尋目標(biāo)聚焦于地球凌日區(qū),那么“突破聆聽”計(jì)劃能夠?qū)⒊晒Ω怕首畲蠡K^的“突破聆聽”計(jì)劃也是一項(xiàng)外星智慧生命的搜索行動(dòng)計(jì)劃。

2015年,俄羅斯富豪尤里-米爾納投資創(chuàng)立了“突破聆聽”計(jì)劃,用于搜索宇宙中智慧生命的存在證據(jù)。

關(guān)于我們|媒體合作|廣告服務(wù)|版權(quán)聲明|聯(lián)系我們|網(wǎng)站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請(qǐng)

關(guān)于我們|媒體合作|廣告服務(wù)|版權(quán)聲明|聯(lián)系我們|網(wǎng)站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請(qǐng)

甘公網(wǎng)安備 62010002000486號(hào)

Copyright©2006-2019中國甘肅在線(甘肅地方門戶網(wǎng)). All Rights Reserved