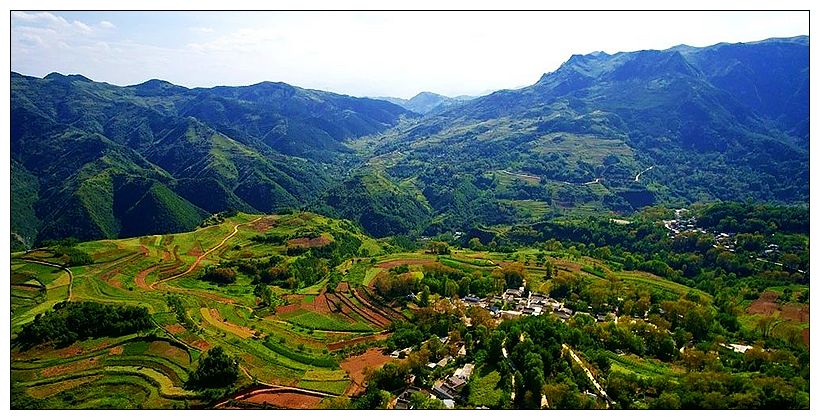

中國甘肅在線武都訊(通訊員王治 吳亞)隆興,因宋代名將宗澤,在狀若臥龍的小山崗上建龍興寺稱作龍興,后為表示興隆之意改為隆興。是一片寫滿傳奇的故土,是鋪滿文化底蘊的凈土,更是精神流傳的熱土。

1936年9月1日,紅二方面軍主力集結哈達鋪,制定了東出隴南的“成徽兩康”戰役計劃。9月11日戰役行動開始,紅二方面軍右路縱隊經宕昌南陽,禮縣白河、雷壩、山峪,武都隆興、魚龍、甘泉、佛崖,康縣望關、長壩、大南峪,徽縣栗川等地,透過敵人封鎖線,攻克康縣威逼略陽,后北進徽縣。僅以10天的時間,行程700余里,勝利完成“成徽兩康”戰役計劃。據考證,紅二方面軍先后有兩支部隊經隆興楊家溝村轉戰,留下了一段段軍民魚水情深的感人故事,成為工農紅軍過境武都紅色佳話的重要組成部分,為隆興紅色基因流傳打下了基礎。

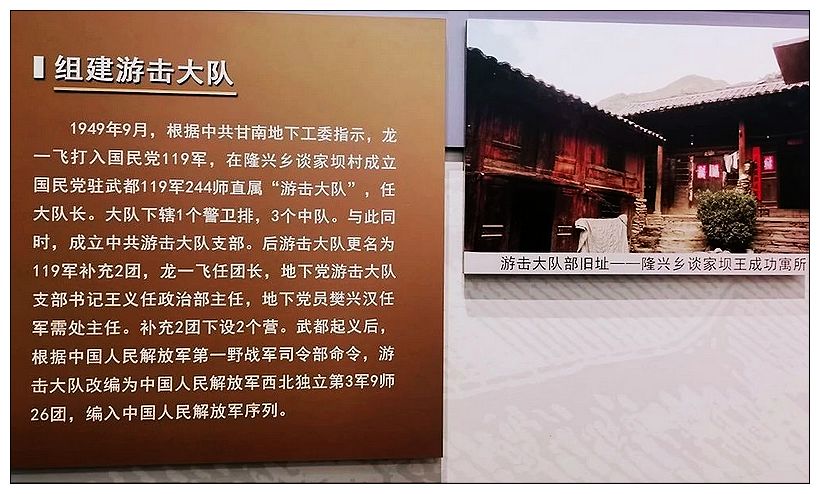

1949年9月,武都籍地下黨員龍一飛打入國民黨119軍,在隆興談家壩成立國民黨駐武都119軍224師直屬游擊大隊,成為武都地下黨直接領導的第一支武裝部隊,游擊大隊為策動119師起義、武都和平解放做出了積極貢獻。隱藏在隆興民間廣為流傳的革命故事、紅色文化,以及偉大的“長征精神”永遠激勵著我們,成為隆興建設者和廣大群眾永遠的旗幟。

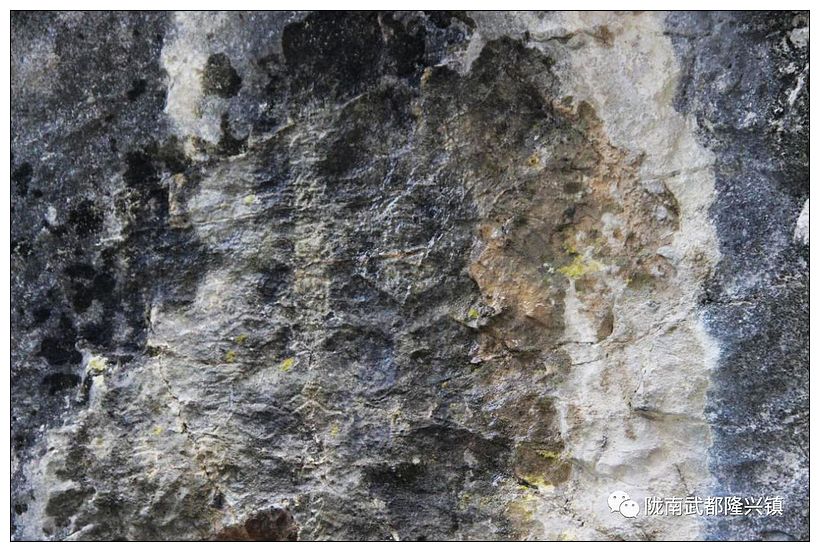

白露窯,位于隆興鎮楊家溝村,其燒制歷史已有百年,其產品銷售覆蓋周邊鄰地,遠至禮縣、西和、成縣等地區。“四月八趕賽”原為隆興人民祭祀南宋抗金名將宗澤的日子,后因時代變遷、逐漸演變成商業集散、文化交流的盛會。白露窯土陶罐因物超所值、口碑載道、使用廣泛在“趕賽”會上廣受歡迎,一直見證著隆興經濟文化的變遷。“夾驢石”是當地百姓形容道路窄,驢因退短而無法通過的“戲說”,而白露窯陶罐的暢銷讓“夾驢石”成為了百姓茶余飯后的傳說。“宣統己酉年間冬修路.....”,石壁上依稀可見的鐫刻見證著白露窯久經變遷的歷史。

選含有頁巖、煤矸石等粉料為主要原料的粘土,經泥摔打、黏合、揉搓料處理、 成型、 干燥和焙燒而制成的土陶罐,其罐壁厚薄均勻、形態圓滑飽滿,可做欣賞用的藝術品,也可以做家用器具。“喝茶用的茶罐子,廚房用的酸菜缸缸子、婆娘挑水的罐罐子、還有老漢炕邊的尿罐子”。“瓦罐燉肉肉更爛、瓦罐煮面面更長、擺在桌上顯檔次、飯在里面能增香、七碟八碗端上炕、無論多少全吃光”。“好比王母娘娘蟠桃宴、賽過太上老君的靈仙丹、四海八荒神仙來拜訪、最愛喝白露窯的瓦罐湯”。無獨有偶,在距離白露窯3公里處,有“魯班腳印”(或叫踏石留痕)、“魯班掌油燈”的景觀,雖無據可查,但這都是隆興人民熱愛勞動,崇尚勞動的美好愿景,實際上也是對“工匠精神”不斷追求和實踐的真實寫照。

起源于武都隆興、魚龍等地,以跳、搖、扭、擺為動作特點,以宣揚仁義道德、教化育人為導向的民間把式舞,從田間地頭、房前屋后的隨意演唱升華為舞臺上的“敷演故事”經歷數百年的發展。地道的武都方言,生動活潑的農耕動作、幽默詼諧的唱詞讓高山戲獨具韻味,自成一派。從《咸陽討賬》、《劉四告狀》、《老換少》、《康熙拜師》等傳統劇目,到《人老心紅》、《夜逃》、《特殊黨費》、《我們永遠跟黨走》創作劇目的不斷發展,高山戲始終做到了因地制宜、與時俱進。2008年被列入世界非物質文化遺產保護名錄為武都高山戲的發展開拓了更大的舞臺。讓原生態高山戲成為引領新時代新風尚、體現隴南人民“耕讀精神”的名片是推進新時代文明實踐的重要切入點。

揭開塵封的歲月,讓“長征精神”再次顯現神秘色彩和偉大光芒;發揚“工匠精神”,傳承民間技藝,讓“隆興”制造走向更廣闊的舞臺;唱響武都高山戲,讓“耕讀精神”成為武都最強“style”。是每一個隆興人義不容辭的責任。

鄉村振興,既要塑形,也要鑄魂。讓文化振興貫穿于鄉村振興的各領域、全過程,是廣大隆興群眾的希望,也是新一屆黨委政府義不容辭的責任。以“踏石留痕”的精神讓隆興文化“興隆”,我們永遠在路上!

關于我們|媒體合作|廣告服務|版權聲明|聯系我們|網站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請

關于我們|媒體合作|廣告服務|版權聲明|聯系我們|網站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請

甘公網安備 62010002000486號

Copyright©2006-2019中國甘肅在線(甘肅地方門戶網). All Rights Reserved