“在大城市,我們是生存,到這里,是生活。”陳陣說,既然能夠選擇這樣的生活方式,賺錢就不再是目的。正因為如此,對這些外來戶而言,租房還是買房,似乎已經不再是一件那么緊迫的事。幾個月前,剛剛賣掉上海房子搬來大理的作家許崧,現在的選擇就是租房。

還有一些人,則干脆將大城市中的住房出租,再在大理租了個新房,僅差價就夠自己生活。

與“逃離北上廣”話題相對應,坊間也曾有過關于“逃回北上廣”的討論。事實上對于大理和雙廊村里的“新移民”而言,這一現象同樣存在。對突然慢下來的生活,也有人在嘗鮮之后開始不適應,轉而又返回大城市的。

那些留下來的人對此見怪不怪,當地流行著一句話:這里不能選擇什么人來,但能選擇什么人留下來。“在城市里,別人的喜怒哀樂酸甜苦辣咸和我全無關系,即使是好奇,出于禮貌和心防,也只可遠遠觀望,”丁磊說,“但到了這里之后,我可以參觀別人的生活,有著相似心路歷程的移民們也很容易就成了朋友。”

現在的丁磊也和雙廊村民一樣,日出而作,日落而息。沒事的時候,就在二樓平臺上看云,看山,看洱海。他笑言,前三十年缺的覺,現在開始慢慢往回補。

事實上,因為有網絡,丁磊并非與世隔絕,相反,他還是微博上的活躍分子。那些選擇入住其客棧的客人,大多是在微博上同氣相投的,連訂房也可以在微博上私信完成。

陳陣則用自己獨特的方式辦起教育來。他的妻子最初答應和他一起離開北京,有一個條件,就是要他解決兒子的上學問題。他們在北京住的是國際公寓,小區內都是外國小孩,放學之后的主要任務就是玩,而他的兒子上的是北京最好的小學之一,每天回家,卻有做不完的作業。8歲時,兒子說,真想從窗戶跳下去,夫妻倆嚇了一大跳。自此之后,陳陣決定與傳統教育決裂,讓兒子在家上學。

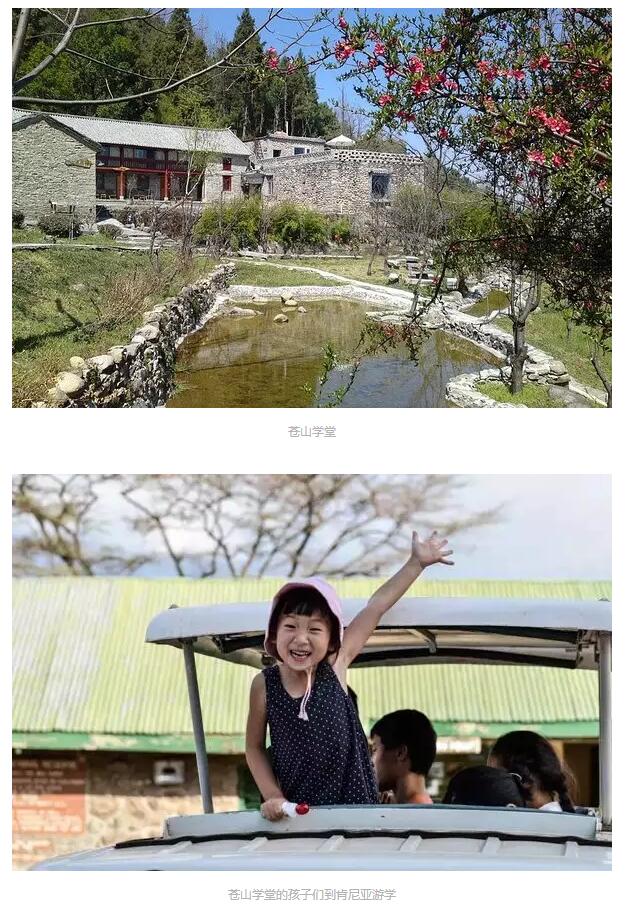

到了大理,陳陣打算復制美國夏山學校的模式——孩子想學就學,想玩就玩,因材施教——創辦一個私塾,一方面解決自己孩子的教育問題,另一方面,也幫助那些移民家庭解決教育問題。陳陣將學堂選址在蒼山半腰,面朝洱海,背靠樹林,取名“蒼山學堂”。現在,學堂已經有5名學生,4個老師。他計劃再招收6名10歲以上的學生,從明年開始,環球游學。

最近,雙廊的客棧老板們正準備聯合起來,搞一個自導自演的話劇社,“都三四十歲的人了,很難想象吧?”巴圖說,以前在學校怕丟人,在社會也怕丟人,到了這里,怕什么?“丟人也沒人認識。”

“蔬菜媽媽”則正準備組織一個“共生社區”——將那些專門為孩子教育而移居大理的家庭聯合起來,相互扶持,共同教育孩子等。

而與本地人之間,新移民們相處得也頗為融洽。沈見華不但收了老鄰居的兒子做學生,而且正在做一個農民畫社,將當地50-70多歲的老奶奶們組織到一起畫畫。同時正在和村里合辦一份完全公益的鄉村畫報,記錄雙廊的生活。

新移民的到來,也在某種程度上改善著當地人的生活。一些漁民開始上岸,開飯館、跑出租車,或者直接在客棧打工,收入來源比以前多了許多。

新的平衡正在建立,而生活,也似乎在這里回到最本質之處。

滄海一粟的店主林燦在廣州時,整天忙于工地和圖紙之間,雖然每天都可以看到女兒,卻總是心不在焉。他忘了孩子是什么時候學會叫爸爸,什么時候長出第一顆牙。

搬到大理之后,他有了更多的時間和女兒相處,有一天早上醒來,女兒問他:“洱海的水是從哪里來的?沒有水之前是否可以在上面走路?第一條魚又是怎么來的?”

“這真是我最愜意最幸福的時刻。”他在博客中寫道。

關于我們|媒體合作|廣告服務|版權聲明|聯系我們|網站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請

關于我們|媒體合作|廣告服務|版權聲明|聯系我們|網站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請

甘公網安備 62010002000486號

Copyright©2006-2019中國甘肅在線(甘肅地方門戶網). All Rights Reserved