本網武都訊(通訊員 李春鶯 王利悅)革命仁人志士,大多都會吟詩賦文表達革命志向,在甘肅武都區三河鎮崖寺壁上,就有一首來自革命英雄的題詩,奠定了40年代一段甘南農民起義的思想基礎。碑文字體剛柔并濟,錯落有致,而這位英雄的革命起義故事,要比他的詩更加濃墨重彩。

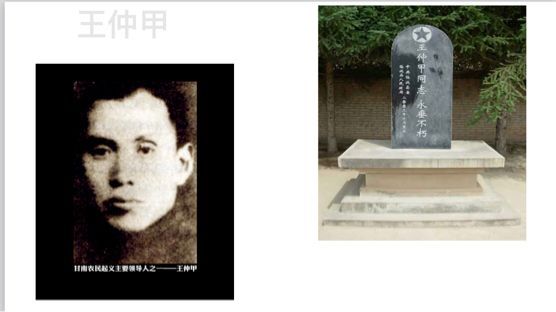

故事主人公名叫王仲甲,甘肅臨洮縣衙下集洼下村人,1907年出生,畢業于洛陽軍校,曾在馮玉祥西北軍中參加過北伐革命。王仲甲是甘肅民盟早期的重要骨干之一,“甘肅農民抗日義勇軍”總司令,也是1943年甘南農民起義的主要領導人,他的生命也止于這場甘南民變之后漫長的革命歲月中。

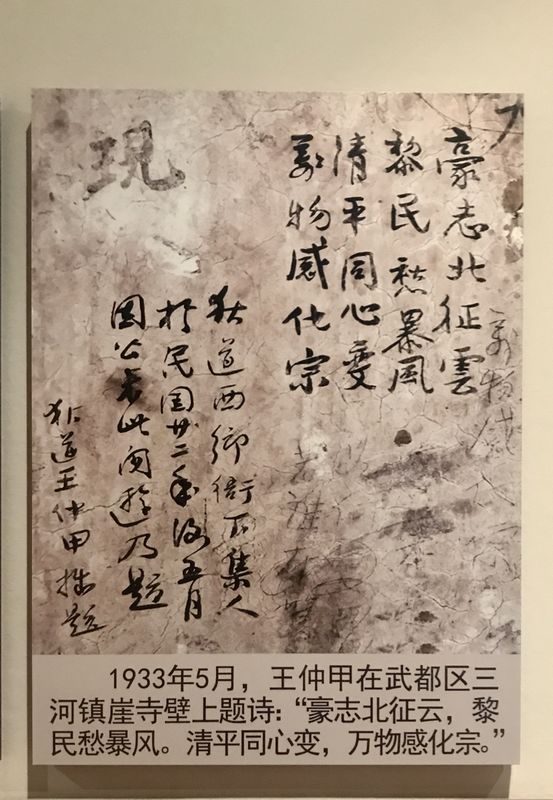

革命理想貫穿了王仲甲的一生。早在1933年26歲時,他就在武都區三河鎮崖寺壁寫下了詩句“豪志北征云,黎民愁暴風。清平同心變,萬物感化宗。”從這首詩可以看出王仲甲一直很清楚,革命對于黎民百姓來說意味著什么,更懂得萬眾一心對于革命的重要性。

而恰好就在十年后,王仲甲掀起的這場甘南農民起義,完全實踐了他當時的革命理想和作戰理念。1941年至1943年,彼時甘南正承受著連年大旱與國民黨政府壓榨百姓的雙重磨難之下,幼年時經歷過旱災逃荒經歷的王仲甲,自然懂得在這種生存條件極度惡劣環境下的黎明百姓之苦。面對哀鴻遍野、民怨沸騰的甘南,革命求變是唯一的出路。

起義后,王仲甲等人迅速得到了甘南二十余縣群眾的熱烈擁護,南下會師就如同星星之火一般,短時間內隴南遍布革命火種。甘肅各族人民反蔣抗日發展到鼎盛時期,起義軍約十萬浩蕩齊聚隴南,蔣介石大為震驚,遣兵鎮壓。在與國民黨反動派的十個多月的激戰中,王仲甲的“西北各民族抗日義勇軍”以失敗告終并轉為地下斗爭。

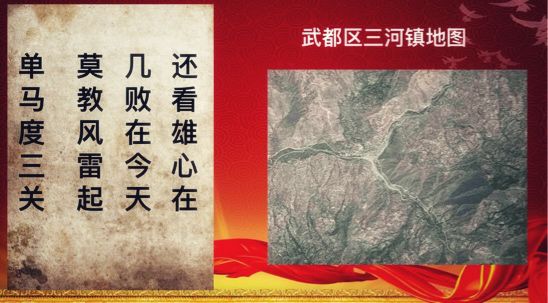

起義軍缺乏統一軍事訓練,民間的力量不敵部隊的武裝。革命失敗后王仲甲1943-1949期間在隴南山區歷經了六年多的游擊戰,當他故地重游再次來到武都三河崖時,想起曾經滿懷壯志理想如今隨風飄散,革命火苗燃起又熄滅,觸景生情,再度寫下詩句:“還看雄心寒,幾敗在今天。莫教風雷起,單馬度三關”。

雖貧苦出身,王仲甲文采斐然,思想先進,為人仗義,從他的詩句中可以看出,哪怕是經過了長年的革命艱辛,他仍然不改當初的與決心,這樣堅定的意志更是在他臨死前令人肅然起敬。

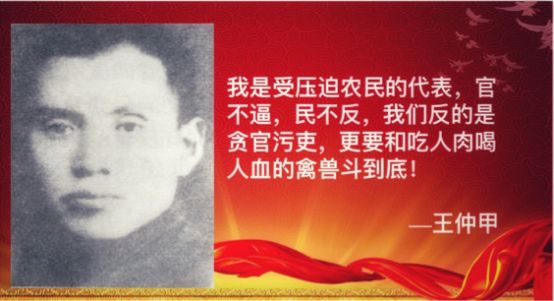

在被押解至蘭州省政府的過程中,有三五成群的人圍觀,這時王仲甲說:“我就是三十二年反對國民黨的王仲甲,你們不認識嗎?”那些人聽了這樣的話都被嚇跑了。后來的王仲甲,在國民黨偽政府的關押和審訊下,受盡精神凌辱和身體的摧殘,傷勢十分嚴重,甚至大小便無法自理。但他充滿仇恨的目光一直怒視著敵人,沒掉一滴淚,沒喊一聲疼,口供也沒有更改半句。在一次審訊中,他曾說:“我是受壓迫農民的代表,官不逼,民不反,我們反的是貪官污吏,更要和吃人肉喝人血的禽獸斗到底!”就是這樣堅韌不拔、不屈不撓的王仲甲,最終也慘死于國民黨偽政府的凌辱折磨之下。

在這次的甘南革命中,英勇犧牲和被俘后慘遭殺害的革命烈士達三千之眾,像王仲甲這樣為革命犧牲的人還有很多很多。如今我們或許會看到進步與榮耀,但更不要忘了,今天的幸福是無數懷著革命赤子之心的戰士們用鮮血換來的。而正是因為有三河鎮崖寺壁題詩這樣的革命文物保留了下來,我們才得以直觀感受到革命英雄們的不屈精神與理想主義,這份精神到今日,依舊耀眼閃光。

關于我們|媒體合作|廣告服務|版權聲明|聯系我們|網站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請

關于我們|媒體合作|廣告服務|版權聲明|聯系我們|網站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請

甘公網安備 62010002000486號

Copyright©2006-2019中國甘肅在線(甘肅地方門戶網). All Rights Reserved