禮縣把易地扶貧搬遷作為打贏脫貧攻堅戰的重要舉措,牢牢把握國家和省市易地扶貧搬遷政策,緊緊盯住“一方水土養不起一方人”地方貧困群眾脫貧致富目標任務,采取集中安置、插花安置、貨幣化安置等多種方式,因地制宜,分類施策,完善搬遷群眾后續脫貧措施,努力實現“搬得出、穩得住、能致富”目標。

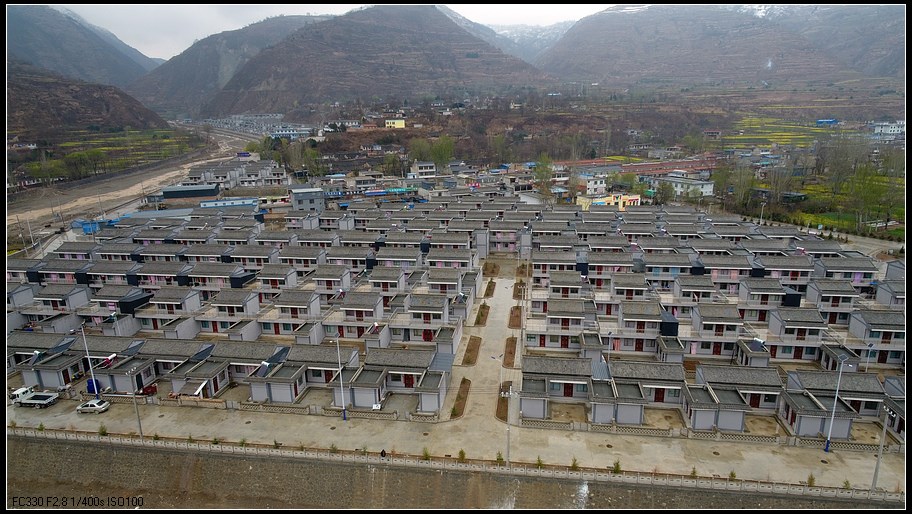

近年來,禮縣縣委、縣政府始終把易地扶貧搬遷做為精準脫貧的主要措施之一,堅持“政府主導,群眾自愿;積極穩妥,保障基本;因地制宜,科學規劃;精準識別,創新機制”的基本原則,建設集中安置點20個,三年完成搬遷安置群眾1470戶6659人,其中建檔立卡貧困戶1354戶6129人。易地扶貧搬遷完成投資5億元,完成20個集中安置點道路、供水、防護河堤、供電等公共基礎設施和幼兒園、便民服務中心等公共服務設施建設,各安置點功能完善,設施齊全。

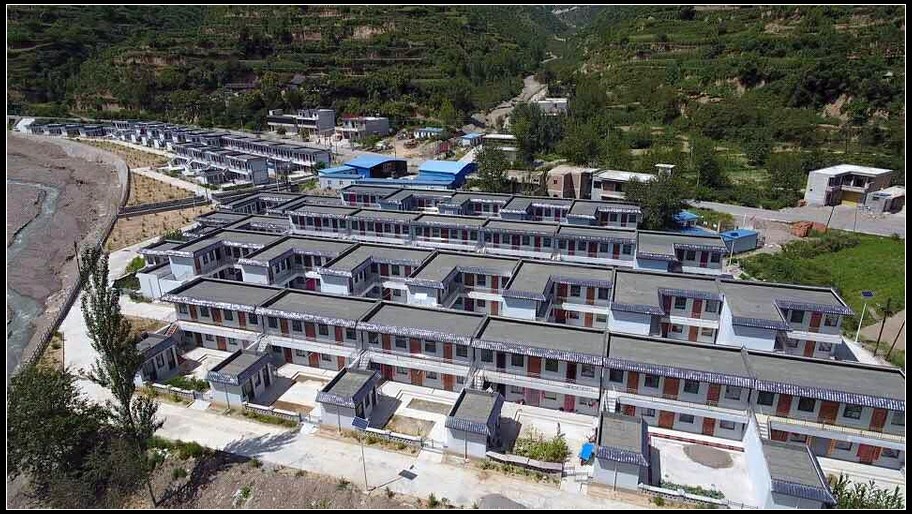

龍林鎮易地扶貧搬遷項目是全縣、乃至全市規模最大的安置區之一,占地351畝,涉及3個安置點,新建住房640套70688㎡,安置22個建檔立卡貧困村640戶2992人(貧困戶609戶2836人,非建檔立卡戶31戶156人),項目概算總投資20865.68萬元,該項目于2018年6月開工建設, 2019年8月全部交付到戶,并于2019年底搬遷入住,群眾入住率達到100%。

一年半的時間,龍林鎮2992人告別了“一方水土養不活一方人”的荒涼大山,住進了夢寐以求的新房子,真正達到了脫貧致富的目標。走進龍林鎮潘坪、全杜、龍林三個易地扶貧搬遷安置點,一幢幢風格統一、寬敞明亮的新房拔地而起、整齊劃一,一個個易地搬遷安置點基礎設施齊全、功能完善,每家每戶廚具家電一應俱全,大家的臉上洋溢著幸福的笑容,對于潘坪村新搬進安置房的何羊拜來說,新房的搬入開啟了他家的幸福新生活。

“山上搬到壩里生活很方便,看病方便,小孩上學方便,非常好,比山上方便的多,這是最大的事情,共產黨把我們搬到壩里,讓我們祖祖輩輩告別了大山,是我們以前想都不敢想的事情,非常高興。”龍林鎮潘坪村村民何羊拜說。

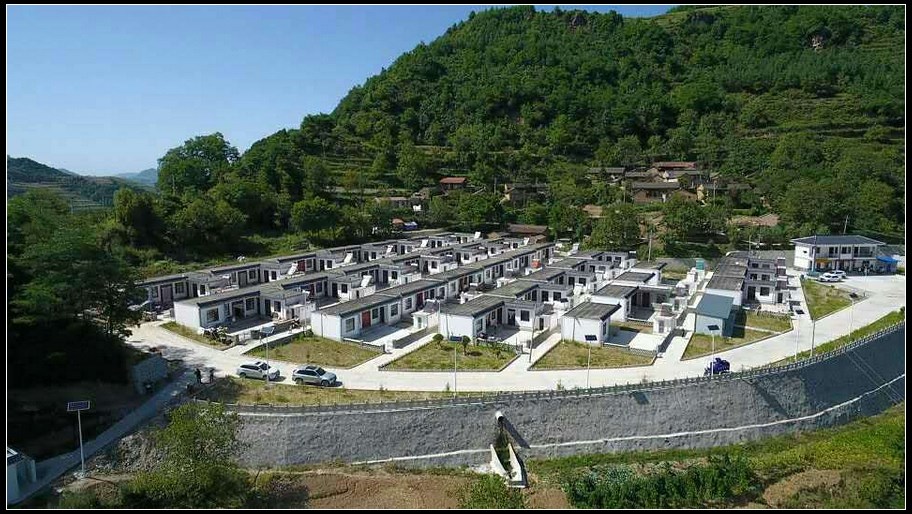

走進石橋鎮魯班村易地扶貧搬遷安置點,一幢幢風貌統一的房屋鱗次櫛比,在金燦燦的油菜花的掩映下呈現出一幅靜謐祥和的美麗畫卷。貧困戶焦強子去年八月和家人告別了祖祖輩輩生活的大山,搬到了山下的易地扶貧搬遷安置點,開啟了新生活。困擾多年的行路難、飲水難問題得到了徹底解決,并完善了水、電、路、網等配套基礎設施建設,居住環境發生了巨大變化。

“我們以前在老莊住的時候,環境非常惡劣,現在搬到新農村以后,各方面條件都好了,吃水有自來水,住房也有了,還有國家補助的2萬元扶貧資金入股到合作社了,我們的日子就越過越好了。”禮縣石橋鎮魯班村貧困戶焦強子興奮的說。

近年來,禮縣始終把易地扶貧搬遷作為“挪窮窩”與“拔窮根”的治本之舉,深入推進,與此同時,禮縣堅持搬遷與致富同步,全力抓好安置區群眾后續產業扶持,結合六大特色產業與“一戶一策”精準對接工作,堅持因地制宜、因戶施策發展多元增收產業,制定全縣易地扶貧搬遷安置區產業發展規劃,加大扶貧產業項目傾斜安排力度,確保搬遷戶有增收項目、人人有脫貧門路,力爭實現“搬得出、穩得住、能發展、可致富”的目標。

今年,是禮縣脫貧退出之年,也是易地扶貧搬遷的收官之年,按照“占新騰舊,一戶一宅”的要求,禮縣制定了拆舊復墾獎勵辦法,籌集拆舊復墾資金1926萬元,給搬遷戶每戶獎勵1萬元;根據“能發展,可致富”易地扶貧搬遷的目的,落實“一戶一策”后續扶持方案,加快“小庭院、小家禽、小手工、小買賣、小作坊”五小產業扶持進度。通過勞務輸轉、扶貧車間、公益性崗位等方式實現家庭人均1人以上穩定就業的目標。加強易地扶貧搬遷安置點社會管理,通過精神文明建設、感恩教育、社會交往交流等途徑,著力推進移風易俗,引導搬遷群眾逐步改變陳規陋習。組織動員縣鄉干部與搬遷群眾結對子,開展生活融入、心理疏導等服務。利用電視、廣播、手機等宣傳載體,采取群眾喜聞樂見的方式,開展文化素質、道德規范、社會公德、家庭美德教育。

安居,才能樂業。禮縣通過易地扶貧搬遷,使1470戶6659人永遠告別了“一方水土養不活一方人”的荒涼大山,搬遷到了川壩地帶,徹底改變了山區貧困群眾的生產生活面貌,并通過發展種養殖產業,扶持發展扶貧車間,讓搬遷群眾有致富門路、有穩定收入,從根本上解除了群眾的后顧之憂,為貧困群眾脫貧致富奔小康,高質量打贏打好脫貧攻堅戰,如期實現整縣脫貧摘帽目標奠定堅實基礎。

禮縣融媒體中心 王強 虎海平 王丹

關于我們|媒體合作|廣告服務|版權聲明|聯系我們|網站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請

關于我們|媒體合作|廣告服務|版權聲明|聯系我們|網站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請

甘公網安備 62010002000486號

Copyright©2006-2019中國甘肅在線(甘肅地方門戶網). All Rights Reserved