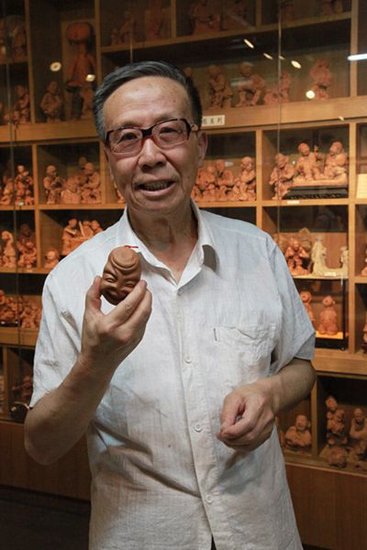

甘肅蘭州的非遺傳承人岳云生在他的泥塑館里展示其創(chuàng)作的丑臉系列泥塑作品。秦鳳京攝

說起蘭州泥塑,不得不提到的人物就是泥塑大師岳云生。岳先生對藝術追求的純粹和對物質追求的淡泊,讓人想起古代陶淵明超然物外而又自得其樂的人生態(tài)度。

在這次國家網(wǎng)信辦舉行的“一帶一路”網(wǎng)絡文化采風行的活動中,我有幸在蘭州非物質文化遺產陳列館的泥塑館里見到了岳云生大師。身穿一件普通的大白褂子,岳先生并不過來主動寒暄,甚至在椅子上貼著“本人不善言談,請看高柜臺上的簡介”的紙條。

在后來的主動攀談中,發(fā)現(xiàn)岳先生是個很有意思的人。從來沒有拜師學過美術的他,生性不喜束縛,只把泥塑當“玩意兒”,而經他的手“玩”出來的泥塑栩栩如生,充滿張力,讓人不禁感嘆。

岳云生“玩出來”的泥塑吸引了國內外很多人的關注。來自日本和美國的一些機構人士曾慕名而來想跟岳先生合作,還有邀請其去國外展覽的,都被他拒絕了。“老了,不想折騰了。我也不想把我的泥塑搞成工廠化” 。

岳云生創(chuàng)作的人臉泥塑。秦鳳京攝

對他來說,泥塑是他生命中最大的樂趣,他盡情享受著泥塑藝術給予他的美好。“做人太累,我想當麻雀。它很知足,又很樂觀”,岳云生說。他50歲時就提前申請退休,從天津美術教員的工作回到故鄉(xiāng)蘭州,開始了他向往已久的自在生活。也是在閑退后,他終于有時間開始進行大規(guī)模的泥塑創(chuàng)作。

在返回蘭州后的幾年里,他過著平靜閑適的生活,也在這期間創(chuàng)作了著名的《過年系列》、《村婦系列》、《難民系列》、《三十六笑》等泥塑作品,和三千多個不同形象表情的丑臉,迎來創(chuàng)作上的第一個高峰期。其中《三十六計》在1998年獲甘肅省第十屆“百花獎”特等獎,20年空缺的特等獎終于有了得主。

他的泥塑作品全是原創(chuàng),都是孤件,沒有復制品,他也不想把泥塑藝術搞成喪失樂趣和創(chuàng)作沖動的重復勞動。所以他的泥塑百分之九十都是非賣品,這些泥塑像是他自己付出心血的孩子,每次賣出去作品就像失去了孩子一樣,讓他非常不舍。

岳云生的泥塑記錄的是一段段歷史和社會風情。例如他的難民系列,描述了逃難中的貧苦農民無家可歸,過著食不裹腹的悲慘生活。他的過年系列,把自己也捏入了泥巴形象中,他成了泥塑中包年餃的小男孩兒,要年錢的小男孩兒等。很多作品的靈感都是來源于他的童年記憶。

小時候的他在距蘭州一百多公里外的臨洮長大,在那里過著古樸、淡然的鄉(xiāng)村生活。外爺是他從事泥塑的啟蒙老師,小時候,外爺經常捏些造型簡單的小動物,托人拿到小工藝品店里去賣。岳云生在一旁也跟著爺爺擺弄幾個。后來做了木匠的他,把形象思維也鍛煉了出來,這些對于之后的泥塑藝術創(chuàng)作也產生了一些影響。

岳云生的泥塑不僅形象生動,還非常地堅硬結實。據(jù)介紹,岳云生泥塑創(chuàng)作所用的泥土,取自蘭州紅山根(皋蘭山麓)的紅土,再經過砸、篩、泡、和、醒等處理工序,等作品成型后放置自然陰干,這樣干透后硬度很高,泥塑作品就不容易開裂,適合長久保存。

岳云生創(chuàng)作的泥塑難民系列。中國日報網(wǎng)記者 畢楠攝

岳云生始終堅持低調質樸的生活作風,退休后,他和老伴兒每月靠著幾百塊錢的退休金生活,卻依然自得其樂。“一袋面粉50塊,我們每月還有好幾百塊的剩余,足夠了。古代的陶淵明、杜甫都是餓死的,我們很富足了。”

考慮到以后的傳承問題,岳云生也在免費收徒弟,教授他們泥塑工藝技巧。但是對于最理想的傳承人,岳云生也在心目中定下了五點要求,即他需要具備豐富的想象力、審美眼光、美術功底、文學素養(yǎng)和工藝技巧。雖然這樣的人不好遇到,但岳先生表示會一直等待的。

“藝是才華術是法,得意忘形品味佳。腹有詩書操雙手,神思千里馳駿馬”,岳云生在他的白話詩《悟藝》中如是說,這似乎已經概括了他的選徒要求。

關于我們|媒體合作|廣告服務|版權聲明|聯(lián)系我們|網(wǎng)站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請

關于我們|媒體合作|廣告服務|版權聲明|聯(lián)系我們|網(wǎng)站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請

甘公網(wǎng)安備 62010002000486號

Copyright©2006-2019中國甘肅在線(甘肅地方門戶網(wǎng)). All Rights Reserved