上一張下一張

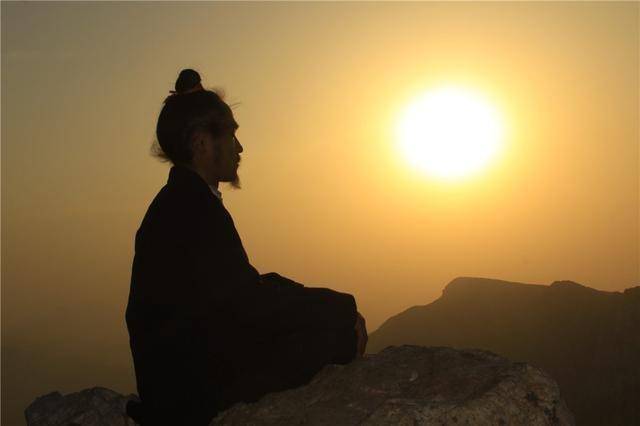

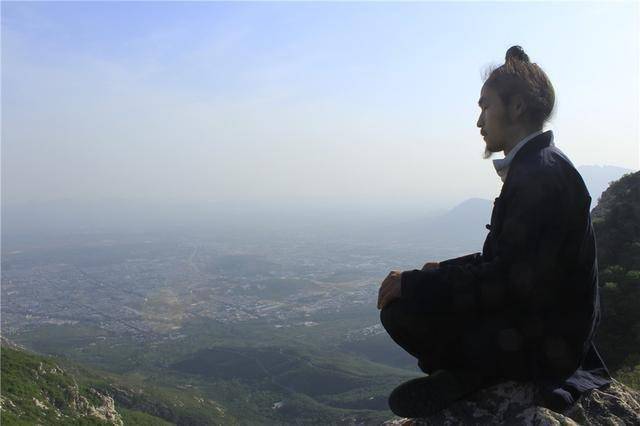

28歲的王一空(化名)是豫東人,他20歲時(shí)來到嵩山峻極隱居修行,至今已有8年。在山上,他不與外界聯(lián)系,除了吃飯睡覺,就是練功、打坐、讀書等,過著清苦貧乏、與世隔絕的生活。嵩山峻極峰海拔1491余米,有臺階4000多個(gè)。走蜿蜒的山路、登高低不同的石階,經(jīng)老母洞、中岳行宮等景點(diǎn),才能抵達(dá)峰頂。王一空所隱居的洞穴,位峻極峰東南,大概十幾分鐘的路程。這是一個(gè)極其隱蔽的山洞,上方有懸崖,前方有大片的樹林遮擋,游客很難找到。文/劉客白圖/劉客白宋瑮泯

上一張下一張

王一空出生農(nóng)村,家里條件一般。讀完小學(xué)、初中,18歲的那年,他參加了高考。由于平時(shí)學(xué)習(xí)不怎么努力,成績出來時(shí),大專線沒過。農(nóng)村孩子考不上大學(xué),出路只有一條。像詩人鄭小瓊所描述的:“我看到進(jìn)車間的女孩子們一天天變成流水線中的角色,變成流水線的一部分”。高考失利的王一空,跟隨村里人,進(jìn)了深圳的一家電焊工廠。說是工廠,其實(shí)是一個(gè)只有十幾個(gè)人的小加工車間。每天早上6點(diǎn)多起床,一直干到晚上10點(diǎn)左右。每天十幾個(gè)小時(shí)的超負(fù)荷工作,讓王一空極度勞累,時(shí)常生病。3個(gè)月后,他換到一家輪胎廠,上班時(shí)間雖然沒有之前的長,但很賣力。之后,他先后換了數(shù)家工廠。瘦弱的他,始終駕馭不了高負(fù)荷的體力工作。

上一張下一張

“在東莞的一家橡膠廠,一名工人被膠漿澆到了身體,他在地上打滾,喊救命,在一旁的人束手無策,之后,他的渾身一半以上被燒壞了。”回憶起工廠生活,王一空一臉的恐懼。工人之間勾心斗角,他更也無法忍受。一次,關(guān)系很好的工友,向領(lǐng)導(dǎo)告他故意損壞了數(shù)控機(jī)床上的齒輪。因此他被罰了半個(gè)月的工資。其實(shí),那不是他干的。類似這樣的事兒,發(fā)生了好幾次。他有點(diǎn)厭倦了這樣的世俗生活。“人與人之間太多的陰謀,不如做道士,遠(yuǎn)離塵囂,歸于自然。”“道教提出的‘清靜無為、見素抱樸、坐忘守一’等修行方法,我很推崇,追求‘長生不老、濟(jì)世救人、得到成仙’宗旨,我很向往。”王一空說。“從小對道士就有強(qiáng)烈的好奇心。上山,仿佛命中注定的。”2008年秋,他帶著打工攢的幾千元錢,先是到四川的峨眉山,又到終南山。同年冬,他又來到嵩山,并且決定長久隱居于此。

上一張下一張

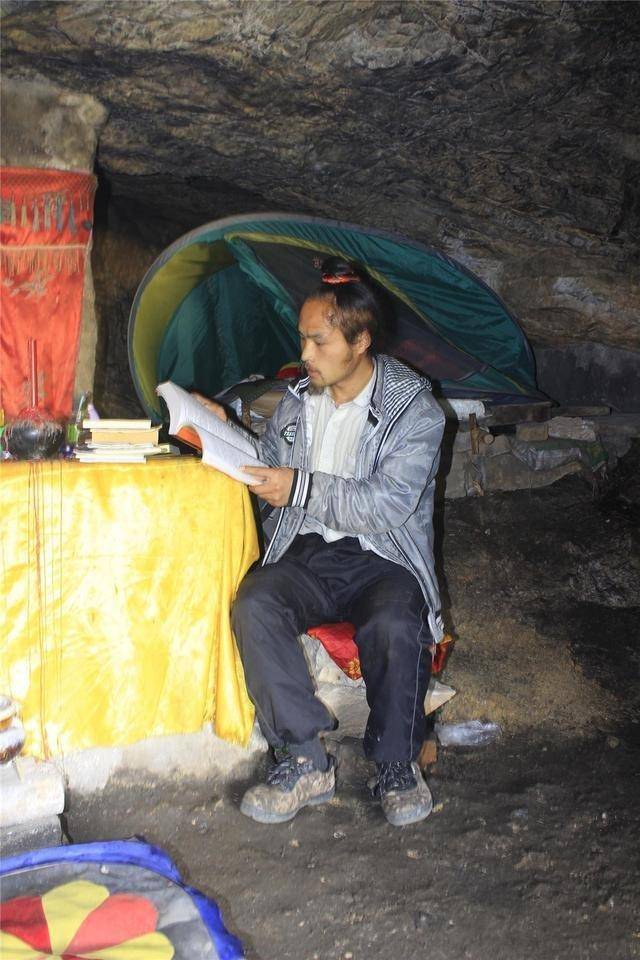

這個(gè)山洞的洞口1米多寬,高1.5米左右。進(jìn)入洞內(nèi),一股潮濕的氣息撲面而來。里面黑乎乎的,如果不是晴天,幾乎沒有一點(diǎn)光線。洞內(nèi)空間有10多平米,壁上不時(shí)地有水珠滴下。除了一墩塑像,就是一張木板,木板的被褥又破又舊,這就是王一空睡覺的床。居于山洞,吃是大事。王一空不吃肉,不吃炒菜。他的一日三餐很簡單,稀飯、面條、野菜。上山的前兩年,幾乎每隔一段時(shí)間就會下山買一些米、面等。之后,他已無錢,全靠朋友的資助。

上一張下一張

2014年冬,嵩山地區(qū)下雪,一周未停。“下雪前幾日,吃的已快沒,雪后就斷糧了,我就拔了一些草放進(jìn)鍋里,再放點(diǎn)鹽,煮煮吃,這樣填飽肚子有很多次,也習(xí)慣了,還吃過樹葉、樹皮。”王一空回憶。

上一張下一張

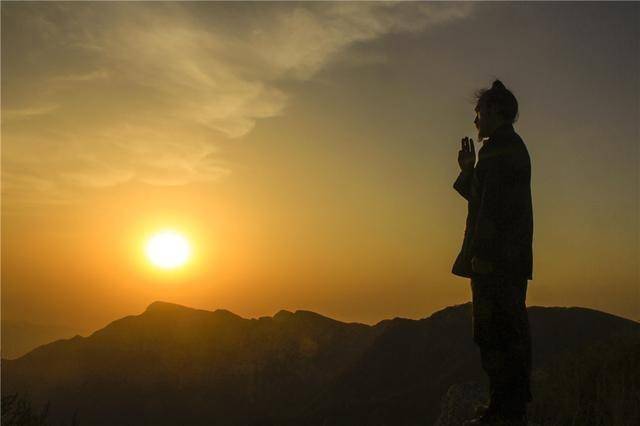

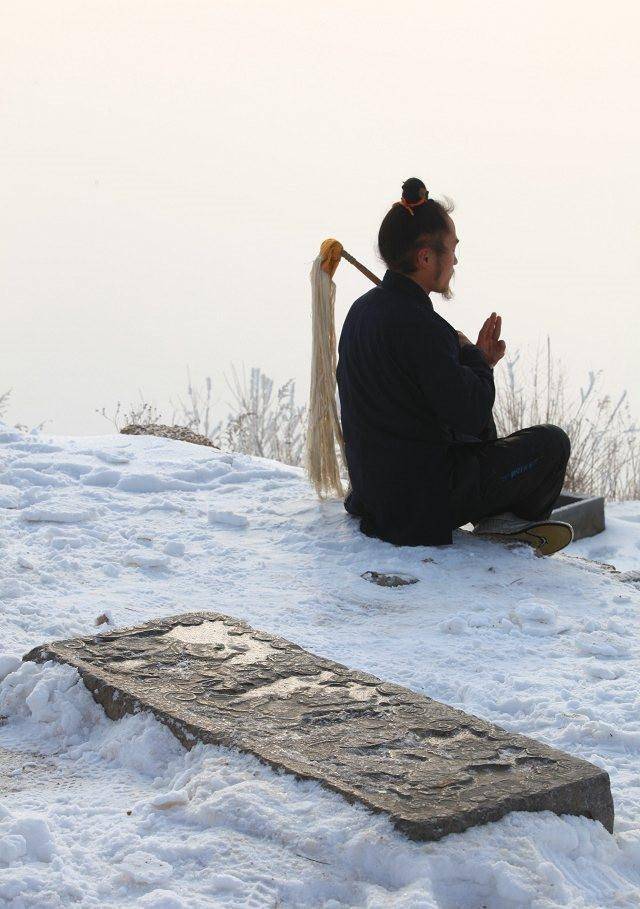

在山上呆久了,王一空認(rèn)識白芍、白術(shù)、丹參、桔梗、板藍(lán)根、紫苑、夏枯球、三七等幾十種草藥,并且了解他們的功效。平時(shí),他會煎熬一些對身體有益的當(dāng)茶水喝。所以,他很少生病,即使生病,也能自治。穿,王一空更不講究,除了唯一的道服,其余的衣服都是別人送的,他心里想的都是如何把道學(xué)修深。早晨5點(diǎn)不到,幾聲清脆的鳥叫聲,由遠(yuǎn)而近,劃破山上一夜沉寂。此時(shí),王一空已經(jīng)起床,并開始了一天中的靜坐。距山洞不遠(yuǎn),千米高的懸崖邊,他盤腿而坐,雙目緊閉,雙手平放于膝上,或合十置于胸前。任憑山風(fēng)聲,或者游人的吵鬧聲從他耳旁劃過,他靜如止水。

上一張下一張

王一空說,在道教中,靜坐,是修道的入門。靜之要訣是心字,靜心是入門的要訣,若心不能清靜,則一切修行之法,無從談起。所以,靜坐在靜心。要做到心無雜念,萬緣放下,已往事情不回憶,眼前事情不牽掛。從最開始在靜坐中心生雜念,如今,他亦能做到真正的靜坐。這樣的修行,是他每天的必修課,一次至少3個(gè)小時(shí),日日如此。

上一張下一張

靜坐結(jié)束,開始練功。山上的一塊空地中,他蹲著馬步,握緊的拳頭有規(guī)律地出動,嘴里發(fā)出呼喊聲,招式看起來不專業(yè),但很有力度。在山上,無論走到哪里,他的小腿上總是綁著沙袋。長久的鍛煉,讓他已不同于常人。

上一張下一張

下午至傍晚,到了該讀書學(xué)道的時(shí)候。《道德經(jīng)》是王一空的枕邊書,其作為

中國道家學(xué)派現(xiàn)存的開山之作,他深愛有加。有時(shí)他就坐在山洞外、有時(shí)他就在洞內(nèi)趁著射進(jìn)去的光,小聲默讀。他每讀一段,就會放下書深深體會其中的奧妙。“很多事情看起來并不是你想的那樣,一切事物都包含著對自身的否定,但是平常人都沒有那個(gè)見微知著的能力。”讀《道德經(jīng)》讓我認(rèn)識到這一點(diǎn)

上一張下一張

王一空說,整本書雖然只有5000多字,他已讀幾十遍,但還不能完全領(lǐng)會。其中的奧秘,需要用一生的精力去領(lǐng)悟,也許才會悟透。他相信只要用心修煉,就會達(dá)到一定的成就。8年中,王一空的每一天幾乎都是這樣度過的。在道教中,嵩山不像武當(dāng)山、三清山那么有名。但其境內(nèi)中岳廟是道教圣地之一,有“道教第六小洞天”之稱。其建筑共面積十萬多平方米,是五岳中現(xiàn)存規(guī)模宏大、保存較完整的古建筑群。中岳廟的四岳殿臺在五岳中獨(dú)樹一幟,滲透著“五岳共存,五行俱全”的宗教觀念。

上一張下一張

另外,嵩山境內(nèi)的崇福宮(前身太乙觀),建于漢武帝元封元年,距今有兩千年歷史,是歷代著名道學(xué)方士棲身傳教之所。北魏寇謙之、唐朝劉道合、宋朝董道紳,金代邱長春等均在崇福宮主持過道場。如今,在嵩山修道的人,不像終南山、王屋山那樣,游客走在山中,不時(shí)的就會遇見一個(gè)道士。但這并不能否認(rèn),嵩山道教文化的淵源。之前,有攝影師把王一空修道的照片放到網(wǎng)上,有網(wǎng)友留言:“這樣清苦的修行堅(jiān)持多年,我佩服這位小道長,不管今后他能否成就自己的理想,或是最后依舊回歸紅塵,這段為執(zhí)著而堅(jiān)持的經(jīng)歷都是一生難忘的。”

上一張下一張

平時(shí),王一空更樂于做實(shí)事、幫助別人。下雪天,他主動清除路上的積雪。山路有塌方或損壞的地方,他主動去修。這一切,他很少跟人提起。去年5月份,暴雨如注,他正在山上趕路,遇到一驢友不慎落入十幾米深的懸崖,腿骨折,9個(gè)人沒一個(gè)敢下去救人。王一空徒手攀著巖石下到懸崖下,冒著也會摔下的危險(xiǎn),把人救了上來。

上一張下一張

后來,那驢友已成他的朋友,會不時(shí)的給他送來生活物資。幫助的人多了,他的朋友逐漸多了起來,開始不再為吃的發(fā)愁。他可以一心修行。有手機(jī)的他,只是看時(shí)間,不與外界聯(lián)系,他不想被外面的世界打擾,他只想做一名隱居的道士。

關(guān)于我們|媒體合作|廣告服務(wù)|版權(quán)聲明|聯(lián)系我們|網(wǎng)站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請

關(guān)于我們|媒體合作|廣告服務(wù)|版權(quán)聲明|聯(lián)系我們|網(wǎng)站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請