本網武都訊(通訊員 王雯)近年來,武都區牢固樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的發展理念,堅持把“生態產業化、產業生態化”作為主攻方向,堅持扶貧開發與經濟社會發展并行、扶貧開發與生態保護并重,大力推進生態扶貧,實現了脫貧攻堅與生態文明建設的“雙贏”,用“綠水青山”的好牌打出了“金山銀山”的成果。

武都區是國家級貧困縣(區),也是全省貧困村最多、貧困面最大的縣(區)。為推進生態與經濟協調發展,達到生態效益和經濟效益雙豐收,全區上下按照“生態建設產業化、產業發展生態化”的發展思路,重點做好“山、水”文章,大力培育農特產品加工、現代制藥等優勢產業,形成了一批綠色、有機、無污染的農產品品牌,提升了綠色經濟發展效益,拉動了一產提質增效,引領了二產轉型發展,實現了三產多元發展,開啟了武都區綠色發展新征程。目前,實現了武都花椒面積、產量、產值、品質全國四個第一,油橄欖產量、產值全國第一,核桃面積、產量、產值位居全國前列。現在全區已栽植花椒100萬畝、核桃50萬畝,發展油橄欖60萬畝、茶葉3萬畝,種植中藥材20.3畝,育苗10000畝。近兩年武都區發展林下生態散養雞90萬只,中蜂飼養5.67萬箱。在319個貧困村組建帶貧合作社675家,村集體積累達到748.41萬元,村均2.35萬元。林下經濟收入人均達1500元左右,已成為武都人民真正的“搖錢樹”和“綠色銀行”。

退耕還林扶貧

武都區堅持退耕還林工程建設與產業發展相結合,按照農民意愿, 科學規劃,合理布局,著重栽植以花椒、油橄欖、核桃、茶葉、木龍頭、香椿、板栗等經濟樹種。特別是在不適宜發展花椒、油橄欖、核桃產業的高寒陰濕區的隆興、黃坪、魚龍三個鄉鎮,借助退耕還林著重發展香椿、木龍頭、板栗,培育了貧困村村村有產業發展的長效機制,拓寬了貧困群眾脫貧致富的增收渠道,助推了生態扶貧。

林業產業扶貧

全區圍繞產業發展規劃布局,不斷深化貧困村產業結構調整,因地制宜,整合投入,積極引導貧困群眾依靠發展生態產業實現增收脫貧,依靠生態產業增加貧困戶經營性收入和財產性收入,按照“川壩蔬菜油橄欖、半山椒果、高山藥材”的生態產業規劃,走出了一條特色鮮明的增收致富路。在產業扶貧中繼續發展花椒、核桃、油橄欖等經濟林果的同時,大力栽植無刺花椒、香椿、烏龍頭、無花果、獼猴桃、梭羅果、板栗等樹種,有效破解了部分貧困片區不宜發展我區主導產業的瓶頸,為進一步做大、做強、做精、做深全區林果產業創造了經驗、探索了路子。截止2019年底,全區累計發展經濟林果總面積200余萬畝,貧困村群眾收入的80%來自或依托于特色經濟林產業。

政策性生態護林員扶貧

近幾年來,武都區利用生態補償和生態保護工程專項資金,使當地有勞動力的部分貧困人員轉為專業植樹人、護林員等生態保護人員,采取“縣統籌、鄉鎮聘、村管理”的模式,依照“公開、公正、公平、精準、自愿、擇優”原則和“公告、申報、審核、考察、評定、公示、聘用”程序嚴格組織開展了人員選聘,最大限度吸收貧困人口擔任護林員,讓貧困群眾在生態保護上實現就業增收,生態護林員既增加了貧困戶的收入,又實現了“山有人管,林有人護,火有人防,責有人擔”的生態建設的良好局面。

造林綠化勞務扶貧

武都區強勢推進造林綠化工作,明確將造林綠化工程向貧困村傾斜、造林施工隊伍盡可能雇傭本地貧困群眾,通過參與工程建設獲取勞務報酬,來增加貧困群眾的收益。在造林環節,堅持政府推動與市場機制相結合,重點推廣了租地造林、股份造林、合作造林、承包造林等10種造林模式。農戶通過出租土地、入股分紅、打工等方式增加收入。在新造林管護環節,推廣聘請專業栽植護林公司的模式,加強造林工程管護,在確保新栽植的生態林和經濟林成活的前提下,盡可能聘用貧困群眾參與新造林的日常管護,以增加貧困戶的收入。

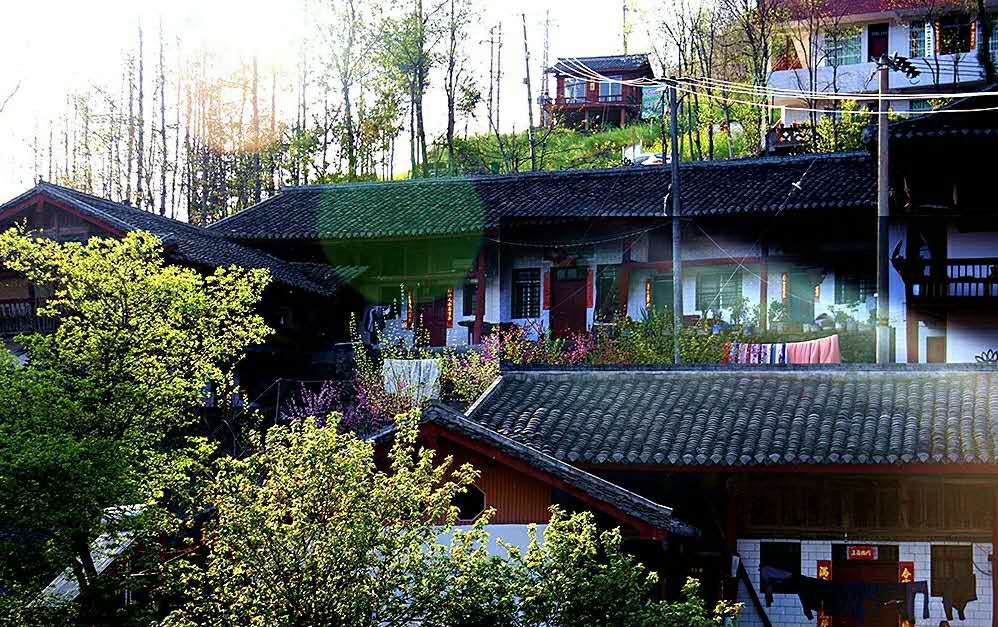

鄉村旅游助推生態扶貧

近年來武都區大力實施“旅游富民”工程。目前,全區生態觀光、休閑養生、農事體驗、田園綜合體等鄉村旅游已成規模,其中安化米倉映月觀光、池壩紅土道高原草甸、裕河茶馬特色小鎮、坪埡藏族風情小鎮等已小有名氣。2019年武都區鄉村旅游人數達到166.2萬人次,同比增長22.3%,實現鄉村旅游收入3.35億元,同比增長26.6%,有力助推了全區的脫貧攻堅工作,鄉村旅游已成為武都貧困鄉村脫貧致富的一項富民產業。

關于我們|媒體合作|廣告服務|版權聲明|聯系我們|網站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請

關于我們|媒體合作|廣告服務|版權聲明|聯系我們|網站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請

甘公網安備 62010002000486號

Copyright©2006-2019中國甘肅在線(甘肅地方門戶網). All Rights Reserved