靈臺縣是甘肅省平涼市代管縣,位于甘肅省東南部,東南與陜西省長武、彬縣、麟游、千陽、隴縣接壤,西北與甘肅省崇信、涇川縣毗鄰,地理坐標為東經107°00′-107°57′,北緯34°54′-35°14′,全境東西長78公里,南北寬40公里,總面積2038平方公里。

截至2012年,靈臺縣轄5個鎮、8個鄉、1個街道,共4個社區、184個行政村、1429個村民小組,總人口229752人,以漢族居多,占96.7%,少數民族有回族、藏族、滿族、苗族、蒙古族等,占3.3%。

2012年,靈臺縣實現地區生產總值(GDP)259344萬元,按不變價格計算,較2011年增長14%。

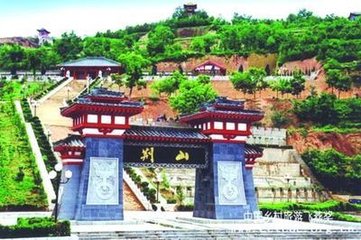

靈臺歷史悠久,遠在商周時期就先后建有密須國、密國。

秦代置鶉觚、陰密二縣。

東漢后期設三水縣。

東晉南北朝,曾先后設立過鶉陰、朝那、安武等縣。

隋大業元年(605年),分鶉觚置靈臺縣,取文王伐密筑"靈臺"之意,靈臺縣名始見于史冊。同年西部始置良原縣,鶉觚、良原、朝那三縣均屬安定郡。隋大業二年(606年),廢靈臺、陰密入鶉觚。

唐武德元年(618年),復置靈臺縣,屬麟州。貞觀元年(627年)廢麟州,省靈臺入麟游,天寶元年(742年),改鶉觚及析麟游為靈臺縣。

元七年(1271年),省靈臺入涇川。十一年(1281年),復置,以良原縣省入。

民國元年(1912年)靈臺屬涇原道;民國十六年(1927年),廢道,靈臺縣直隸甘肅省。民國二十五年(1936年),原涇原道劃為第二行政督察區,靈臺縣屬之。

1949年7月24日,靈臺縣全境解放,成立靈臺縣人民政府。

1958年10月,撤銷靈臺縣并入涇川縣。

1961年12月,恢復靈臺縣至今。

截至2012年,靈臺縣[1]轄5鎮(中臺鎮、邵寨鎮、獨店鎮、什字鎮、朝那鎮)、8鄉(新開鄉、西屯鄉、上良鄉、梁原鄉、龍門鄉、星火鄉、百里鄉、蒲窩鄉)、1個街道,共4個社區、184個行政村、1429個村民小組。

靈臺縣位于甘肅省東南部,東南與陜西省長武、彬縣、麟游、千陽、隴縣接壤,西北與甘肅省崇信、涇川縣毗鄰,地理坐標為東經107°00′-107°57′,北緯34°54′-35°14′,全境東西長78公里,南北寬40公里,總面積2038平方公里。

靈臺縣[2]位于隴東黃土高原南緣,屬黃土高原溝壑區,地勢西北高、東南低,全境除西部基巖隆起外,其余塬區及丘陵梁峁地帶全被第四紀黃土覆蓋,按地貌可分為殘塬、丘陵、川臺三大類型,海拔在890~1520米之間。

靈臺縣[3]屬涇渭河冷溫帶亞濕潤區,年平均氣溫8.6℃,最高氣溫35.8℃,最低氣溫-23.2℃。年平均降水量654.4mm,降雨分布不均勻,7、8、9三個月降水量占全年降水量的55.5%。年平均日照總時數2453小時,全年無霜期159天。

靈臺縣境內河流主要有達溪河、蒲河、黑河三條干流、190條支流。

截至2012年,靈臺縣共有土地2796758.3畝,其中按生產形態分:耕地面積666216.7畝,園地67800.2畝,荒地258440.7畝,林地1160842.7畝,牧草地643458畝。

靈臺縣植物有喬木、灌木、經濟林木,喬木以白樺楊、柳樹、核桃、犁樹、杜犁樹等樹種為主,灌木以酸刺、酸棗、狼牙刺、栒子、木瓜、山楂、山桃等樹種為主。經濟林木以山杏、核桃、桃子、李子、梨為主。

關于我們|媒體合作|廣告服務|版權聲明|聯系我們|網站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請

關于我們|媒體合作|廣告服務|版權聲明|聯系我們|網站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請

甘公網安備 62010002000486號

Copyright©2006-2019中國甘肅在線(甘肅地方門戶網). All Rights Reserved